Ketika Pemberontakan Anti-Pajak 1908 berkobar di Agam, tak jauh dari pasar Bukittingi, sejumlah laki-laki dan perempuan digeledah dan dipukuli tentara Belanda. Mereka dicurigai sebagai bagian dari pemberontakan.

Tepat pada momen itu Hatta kecil sedang berdiri di halaman rumahnya. Ia menyaksikan semuanya lalu membatin ‘Belanda jahat!’[1] Pemukulan, perendahan martabat, seperti itu adalah peristiwa sehari-hari yang dialami rakyat jajahan dari lapisan terbawah di Hindia Belanda. Dan peristiwa sehari-hari itu demikian membekas bagi Hatta. Itu adalah pengalaman yang membuat mental anti-kolonialnya berkecambah, awal dari perjuangan politik anti-kolonialnya di tingkat global dan nasional yang berakhir dengan pembuangan pada 1930-an.

***

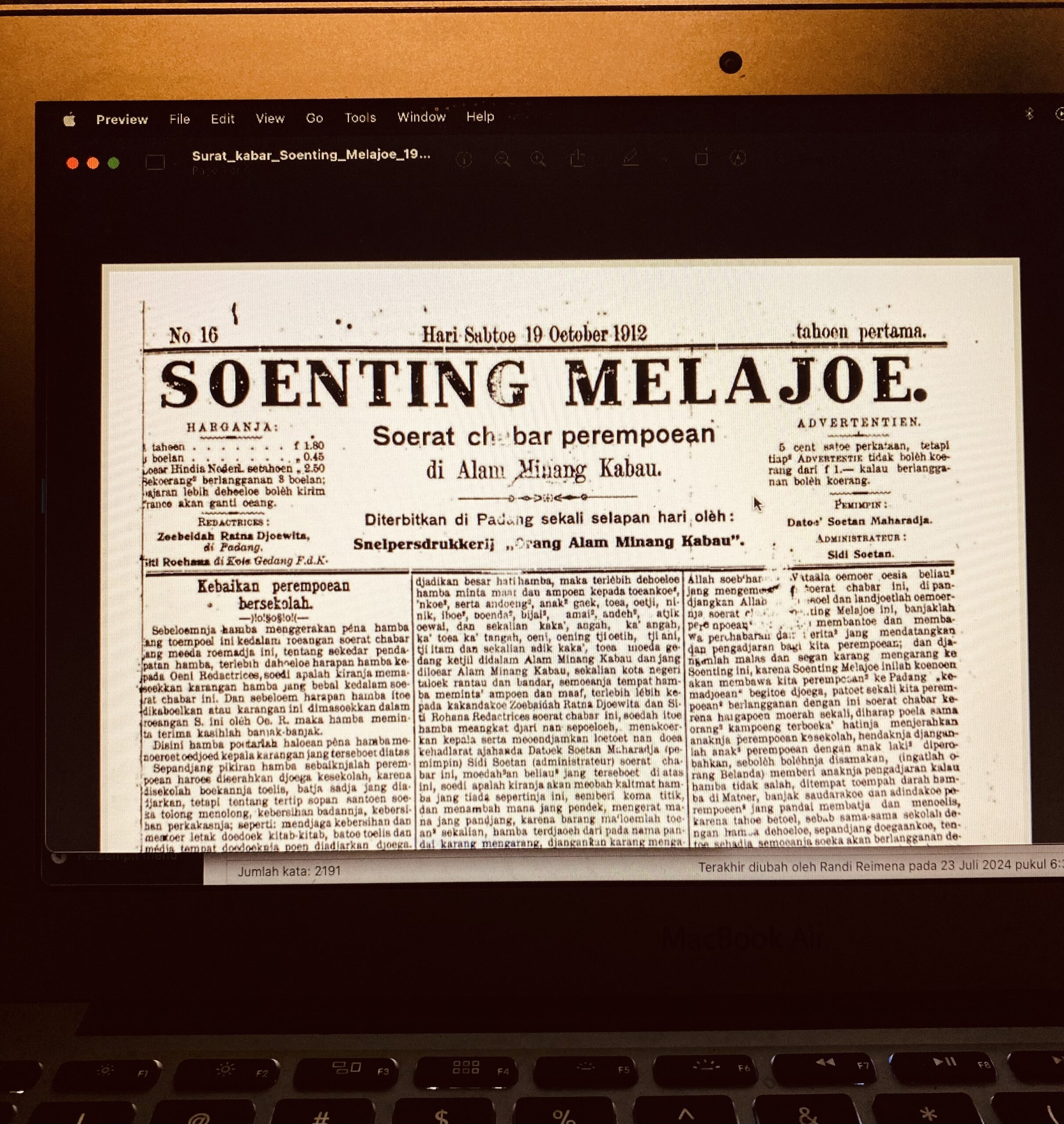

Tepat ketika para pekerja tambang ditindas sejadi-jadinya oleh Kolonial Belanda di lubang-lubang pengap batubara di Sawahlunto, perempuan bernama Noerbibah yang tinggal di Sawahlunto asik menulis sajak puja-puji Belanda di surat kabar Soenting Melajoe (SM). ‘Sajak salon’ itu dimuat di edisi 12 Oktober 1912—empat tahun setelah Belanda dengan bengis menghancurkan Pemberontakan Anti-Pajak.

“Kemasjhoeran Belanda diseboet oerang,

Karena menakloekkan moesoeh jang garang.”

Persis saat para pekerja tambang meregang nyawa di lubang-lubang gelap tepat di depan hidungnya, ia bersajak tentang tanah Hindia yang jadi penghiburan bagi Belanda malang yang porak-poranda akibat perang perang 80 tahun melawan Spanyol:

“Lihatlah tjontoh tanah Belanda

Lagi ketjil porak poranda

Karena sela didalam dada

Hindia menjadi hartanja benda.”

Kolonialisme bersama segala penindasannya, memang tidak jadi masalah bagi para penulis dan redaksi SM. Dan penulis sajak bernama Noerbibah itu bukan satu-satunya kontributor SM asal Sawahlunto. Cukup banyak kontributor perempuan lainnya yang berasal dari Sawahlunto. Seperti Noerbibah, mereka bersajak tentang keindahan atau menulis artikel soal emansipasi perempuan persis saat para perempuan dijadikan komoditas seks di kota tambang itu.

Begitulah Soenting Melajoe melihat kolonialisme. Mereka tidak merasa ada yang salah dari kolonialisme. Yang mereka persoalkan adalah posisi perempuan di bawah sistem adat yang kolot. Mereka hanya menginginkan sejenis reformasi, bukan pengusiran penjajah dan penghancuran kolonialisme.

Siti Roehanna adalah salah satu redaktur SM. Entah kenapa kini ia dikenal sebagai “Roehanna Koeddoes,” padahal di SM ia sendiri tak pernah memakai nama belakang ‘Koeddoes’ itu. Sebagai redactie, ia mencantumkan nama Siti Roehanna. Jika ia menulis di SM, maka ia membubuhkan nama Roehanna saja dengan tambahan keterangan (redactie). Seorang teman pengamat feminisme melihat Roehanna sebagai korban idiologi patriarkhi kontemporer; bahwa penambahan nama tanpa consent itu tak lain adalah upaya untuk menunjukkan kalau Roehanna bukan apa-apa tanpa sosok suaminya, jaksa yang punya kedudukan istimewa dalam hirarki sosial yang rasis.

Bagaimanapun, SM memang dimiliki laki-laki. Namanya Datuk Sutan Maharadja. Ia adalah seorang bos media yang melabeli diri dan sirkelnya sebagai ‘revolusioner demokratis,’ yang begitu percaya bahwa Kolonialisme akan membawa orang jajahan sepertinya menuju terang kemajuan, menuju modernitas. Ini adalah gagasan ‘kolonialisme tercerahkan’ yang dibawa kaum liberal Belanda, yang didukungnya dengan penuh semangat.

Ia adalah sobat kental kolonial yang sangat tersohor. Ia adalah semacam idiolog adat yang membuat penjajahan Belanda terasa masuk akal dan dapat diterima. Memang ia sendiri mendaku “revolusioner demokratis”, tapi yang mau direvolusinya adalah tatanan adat lama yang kuno dan telah terkotori oleh pengaruh Aceh, bukan sistem kolonial yang menindas itu.

Pada 1907, tulis Taufik Abdullah, Sutan Maharaja “mengambil inisiatif untuk merayakan ‘pertemanan’ antara Belanda dan masyarakat Minangkabau” yang “hanya dengan persahabatan inilah kemajuan dapat diraih di Minangkabau.” Ia dan sirkelnya menang dalam perlombaan ‘siapa paling tulus berteman dengan Belanda’ itu dan mendapat hadiah-hadiah dari temannya Kolonial Belanda.

Melalui kerjasama dengan teknologi dan kekuasaan Belanda dan pelestarian nilai-nilai tradisional Minangkabau, lanjut Taufik, Sutan Maharaja cenderung percaya bahwa Minangkabau bisa masuk ke modernitas dengan menanggalkan unsur-unsur tradisional yang menghambat proses tersebut.[2]

Gagasan-gagasan itulah yang ingin disebarluaskannya, lewat Oetoesan Melajoe (OM), dan sangat tampak gaungnya dalam tulisan-tulisan di SM. Dia setuju bahwa perempuan mesti diberi kebebasan terbatas dan dilindungi dari tindasan adat istiadat lama yang kolot. Tapi kalau perempuan sudah menuntut terlalu banyak, sudah berfikir setingkat lebih maju dibanding para perempuan SM, maka dia akan pasang badan. Pernah beliau mencap para penulis perempuan di surat kabar Soeara Perempoean (SP) sebagai ‘perempuan bar’ karena menyerang SM perkara posisi perempuan dalam Adat.

Jika SM melihat perempuan sebagai ‘soenting’ alias hiasan bagi alam melajoe yang sampai batas tertentu tetap harus tunduk pada sosok mamak, maka para perempuan di SP berkata itu hanyalah bullshit. Tak ada namanya kebebasan dalam sangkar, sekalipun sangkar itu emas, kata para penulis SP. Sutan Maharadja meradang, kali ini ia sebut SP sebagai ‘surat kabar liar’.[3]

Sosok inilah yang menyediakan SM bagi Roehanna, dan bagi anak perempuannya yang kurang dikenal ketika itu.

Soal keterkenalan, Roehanna memang sudah dapat nama. Ia adalah anak manis kolonialisme. Namanya begitu harum di mata Pemerintah Kolonial karena mendirikan Kerajinan Amai Setia (KAS) di Koto Gadang—Nagari paling Belanda di Pantai Barat ketika itu.

“Maksoednya Vereeniging ‘Keradjinan Amai Setia,’ tulis Roehanna di SM,[4] “akan menghidupkan kembali kepandaian lama” yaitu kepandaian membatik. Jika para perempuan Koto Gadang pandai membatik, maka satu-dua pejabat atau wisatawan akan membelinya sebagai souvenir untuk dibawa pulang ke negeri Ratu Wilhelmina yang Agung. Dengan begitu, kaum perempuan bisa menambah kas keluarga, tidak sepenuhnya bergantung secara ekonomi pada suaminya.

Sialnya, adat yang kolot tidak begitu suka jika para perempuan mempelajari teknik membatik, apalagi pandai tulis baca. Adat lebih suka melindungi perempuan di dalam Rumah Gadang. Akan berbahaya bagi sistem adat yang sangat bergantung pada kesuburan rahim perempuan itu jika ada apa-apa terjadi pada perempuan. Bagaimana jadinya jika seorang Bundo Kanduang yang berdarah biru itu, terjebak cinta dengan laki-laki dari lapisan sosial lebih rendah. Bisa rusak darah biru di ranjinya, bisa tercampur baur harato pusako tinggi kaumnya.

Untungnya, pemerintah Kolonial tidak seperti itu. Malahan pemerintah kolonial sangat mendukung adanya KAS. Merekalah yang meresmikan berdirinya KAS dalam suatu seremonial yang terlambat. Tak tanggung-tanggung, para penjajah itu juga jadi donatur bagi KAS.[5]

Ini adalah prestasi yang luar biasa. Lazimnya hanya para laki-laki yang mendapat perlakuan macam itu. Memang belum banyak perempuan jajahan yang begitu smart, punya pengaruh, dan membuat bangga pemerintah kolonial ketika itu. Perempuan yang sudah pandai baca tulis memang cukup banyak, namun sebagian besarnya hanya akan berbakti sebagai aparatus ideologis kolonial di sekolah-sekolah untuk mengajarkan betapa kena jajah itu wajar-wajar saja. Sebagian lainnya difungsikan di area reproduksi sebagai gundik bagi para tuan besar yang punya posisi strategis dalam sistem kolonial.

Namun Roehanna yang berpikiran ‘madjoe’ menolak jadi perempuan seperti itu. Ia lebih memilih menjadi jurnalis di ‘alam kemadjoean’, masa-masa saat perempuan punya kesempatan untuk berani menentukan dan mengambil sikap, termasuk sikap mendukung pemerintah Kolonial.

Sama seperti Sutan Maharadja, ia pun percaya kolonialisme akan membawa anak jajahan umumnya dan kaum perempuan khususnya, dari alam yang penuh kegelapan ke masa terang benderang. Dari belenggu adat dengan sistem tanah komunalnya yang biadab itu, menuju jaman ‘kolonialisme tercerahkan.’

Ini adalah gagasan yang dianggap progresif pada masanya. Beredar di antara kalangan liberal Belanda, baik yang tergabung dengan birokrasi kolonial, Dewan Perwakilan, maupun aktivis di luar keduanya.

Siti Roehanna, sama seperti Kartini, dianggap sebagai keberhasilan proyek kaum liberal ini. Nama keduanya digadang-gadang sedemikian rupa. Jacques Henrij Abendanon, pejabat kolonial beraliran liberal, yang bersama istrinya menjadi mentor (tepatnya patron) bagi Kartini, pada 1911, setelah kematian Kartini, dan tanpa persetujuan Kartini sendiri, ia menerbitkan kumpulan surat Kartini dengan judul Door Duisternis tot Licht. Judul yang secara harfiah berarti Habis Gelap Datanglah Terang. “Gelap” yang dimaksud di sini bukanlah gelapnya masa kolonial, tapi gelapnya dunia tradisional Jawa yang feodal itu. Dan segala sepak terjang Kartini, dia klaim sebagai keberhasilan menuntun anak jajahan seperti Kartini menuju era kemajuan yang “Terang”. Jaman raja-raja feodal telah berakhir, kini masanya jaman terang kemadjoean di bawah panji-panji kolonialisme.

Dan Kartini, adalah sosok yang begitu menginspirasi para penulis perempuan di SM. Abendon dan kawan-kawannya, berhasil menciptakan spesimen perempuan yang bisa dijadikan pusat teladan bagi perempuan-perempuan jajahan lainnya. Dalam SM, ada beberapa tulisan yang menghadirkan Kartini sebagai perempoean madjoe yang patut diteladani, terutama pandangannya atas posis perempuan dan sikap permisifnya atas kolonialisme.

***

Kartini, Roehanna, dan perempuan serupa lainnya, memang dilihat sebagai buah manis kolonialisme oleh para penjajah dari kaum liberal. Munculnya perempuan-perempuan seperti itu, bagi mereka adalah bukti keberhasilan misi pemberadaban tanah jajahan, bukti keampuhan proyek pemberadaban yang dirancang oleh kolonial sendiri namun mampu diintervensi oleh kaum liberal.

Tanpa kolonialisme dan politik etisnya, mustahil perempuan dari masyarakat tradisional yang statis, harmonis, namun menghambat pembaharuan itu bergerak maju memenuhi “Seruan Kemajuan”. Begitulah kolonialisme ingin anak jajahannya berfikir. Begitulah kolonialisme ingin para perempuan pembaharu itu dilihat dan dikenang.

***

Kolonialisme bukan sekedar periode sejarah, ia juga cara berpikir. Kira-kira demikian kata seorang sejarawan. Dan ia sepenuhnya benar. Bagaimana orang melihat masa lalu kolonialnya, sangat paralel dengan bagaimana ia melihat realitas neo-kolonialisme hari ini. Dan cara pandang itu bukanlah sesuatu yang alamiah, ia dirancang secara sistematis oleh negara-negara imperialis dari Dunia Pertama.

Sejak Perang Dunia II, struktur ekonomi-politik global telah berubah. Amerika muncul sebagai kekuatan baru. Ia kini tampil untuk menggantikan negara-negara kolonial tradisional dari Eropa. Sejumlah proyek dirancangnya agar bisa menguasai dan menghisap negara-negara Dunia Ketiga, mulai dari memprovokasi pemberontakan, kudeta terselubung, hingga hegemoni di tataran episteme (sistem berfikir).

Sama seperti Belanda, mereka perlu aparatus idiologis agar penjarahan yang mereka lakukan tampak normal-normal saja. Jika ada yang melihat ketidakadilan atau ketidaknormalan yang nantinya bisa memunculkan keresahan sosial yang luas, maka mereka menyediakan saluran yang aman bagi keresahan-keresahan tersebut.

Belanda bersedia menjadi donor bagi ‘kolektif-kolektif’ seperti Kerajinan Amai Setia atau Kartini Fond serta mendukung gerakan ‘revolusioner demokratis’ Sutan Maharadja dan sirkelnya, karena kelompok-kelompok tersebut menyediakan saluran yang tepat bagi keresahan sosial di Hindia Belanda.

Saat orang bertanya-tanya kenapa ia begitu miskin, maka akan ditunjukkan sebabnya yaitu tatanan adat lama yang tidak menginginkan kemajuan, yang melarang perempuan dan laki-laki bersekolah dan menuntut ilmu. Saat orang mendapati dirinya tidak punya martabat di bawah kolonialisme, maka Roehanna dkk, sama seperti Sutan Maharadja dan sirkelnya, akan berseru bahwa jalan keluarnya adalah mereformasi sistem adat.

Namun ketika serikat-serikat buruh tambang, buruh pelabuhan dan kereta api, kaum tani, dan elit-elitnya yang punya kesadaran setingkat lebih maju, bangkit di permulaan 1920-an, mereka akan menggunakan medianya untuk meredam jenis kesadaran yang baru muncul di Sumatera Barat itu. Mereka cemas, status quo yang telah membuat mereka nyaman akan hancur oleh gerakan baru ini: gerakan rakyat, gerakan komunis.

Dengan kata lain, mereka menyediakan legitimasi bagi aksi brutal Kolonial Belanda ketika melibas gerakan tersebut. Sebabnya jelas. Gerakan baru ini melihat Kolonialisme sebagai akar persoalan sosial di Hindia Belanda, dan saluran untuk melepaskan keresahan-keresahan yang timbul adalah: organisasi politik yang modern, serta pemberontakan bersenjata yang langsung menarget pemerintah kolonial—berlawanan sekali dengan seruan penulis-penulis seperti di OM yang menggiring orang agar melihat masyarakat tradisional yang kolot lah penyebab segala kesusahan hidup.

Penangkapan para pemimpin buruh di Sawahlunto, Padangpanjang, Padang, Teluk Bayur pada serta Datuak Batuah cs, pembredelan surat kabar-surat kabar mereka, sepanjang 1923-1925 dan kemudian pembantaian atas ratusan orang kaum tani yang menggalang pemberontakan di Silungkang 1927 adalah buktinya nyatanya, mendapat legitimasi salah satunya dari para intelektual penulis OM.

Masa-masa di awal 1920-an ini, adalah masa-masa terjadinya patahan epistemik radikal di dunia intelektual Sumatera Barat. Dan intelektual serupa Roehanna serta Sutan Maharadja, yang awalnya terlihat ‘madjoe’ kini mau tak mau menjadi konservatif, membela status quo, membela kolonialisme dari bangkitnya gerakan rakyat yang tidak menginginkan kerjasama dengan kolonialisme. Sebaliknya mereka menyerukan pengusiran penjajah secara langsung, tanpa bermanis-manis mulut.

***

Hari ini Siti Roehanna dikenang sebagai salah pelopor gerakan emansipasi perempuan atau sebagai perempuan pertama yang menjadi jurnalis di Hindia Belanda. Ia pun ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional pada 2019 lalu. Banyak yang menyambutnya dengan suka-cita. Terlebih gerakan feminis yang merasa tesis ‘feminisme telah menyejarah di Indonesia’ semakin mendapat legitimasi resmi.

Siti Roehanna juga dikenang sebagai ‘sosok jurnalis perempuan pejuang anti penjajahan’. Bahkan ada media lokal yang memakai nama Roehanna, yang konon mengedepankan ketelitian dan kedalaman dalam kerja-kerja jurnalistiknya, terinspirasi oleh semangat pembebasan Roehanna Koeddoes. Mereka menyebut Roehanna telah “melawan penjajah dengan pikiran yang kritis melalui tulisan-tulisan” dan tergerak untuk meneruskan “semangat perjuangan Roehanna Koeddoes melalui jalan jurnalisme melawan penindasan.”

Agak lucu memang. Karena selain penuh sajak-sajak salon, SM lebih banyak membahas soal-soal yang sama sekali tak ada kaitannya dengan semangat “melawan penjajah”. Dari mana datangnya kesimpulan bahwa Roehanna Koeddoes dan SM-nya, melawan penjajah. Inilah bahaya dari political correctness.

Tapi ada yang lebih penting untuk dibahas. Kenapa ‘anak manis’ kolonial itu malah dikenang sebagai pelawan penjajah? Kenapa banyak yang percaya hoax sejarah macam itu? Ini bukan hanya soal kekurangtelitian atau kurang dalamnya riset. Ada sesuatu yang beroperasi secara sistemik di balik memori macam itu yang disebarkan lewat penulisan sejarah.

Narasi sejarah intelektual yang sudah banyak ditulis, berupaya menghindari pembahasan soal kurun masa terjadinya patahan epistemik radikal di Sumatera Barat pada awal 1920-an itu. Sebagai gantinya, mereka melihat Roehanna dan Maharadja cs (termasuk A Rivai, misalnya), sebagai peletak awal atau pelopor timbulnya pemikiran dan gerakan radikal. Merekalah yang memulai proses perubahan kesadaran yang sifatnya gradual: dari yang kompromis terhadap kolonialisme bergerak perlahan menjadi kesadaran anti-kolonial. Padahal, seperti akan saya bahas di tulisan selanjutnya, tidak ada yang namanya proses perubahan pemikiran seperti itu: yang ada, sekali lagi, adalah patahan epistemik yang sifatnya radikal. (*)

Catatan Kaki:

[1] Amrin Imran. Mohammad Hatta: Pejuang, Proklamator, Pemimpin, Manusia Biasa. Mutiara: Jakarta (1984), hal. 5

[2] Pembahasan ini selengkapnya bisa dilihat di Taufik Abdullah. Panggilan Kemajuan: Sejarah Sosial Minangkabau 1900-1927. Suara Muhammadiyah: Yogyakarta (2021) Hal, 67-77

[3] Pembahasan soal ini lihat Jeff Hadler, Sengketa Tiada Putus. Freedom Institute: Jakarta. (2010), hal. 290.

[4] Soenting Melajoe 7 Agustus 1912. Di edisi ini, Siti Roehanna menulis tulisan berjudul “Perhiasan Pakaian” dengan nama Roehanna tapa Koeddoes dan Siti.

[5] Ahmad B Adam. The Vernacular Press and the Emergence of Modern Indonesia Consciousness. Cornell University: New York. (1993), hal. 143.