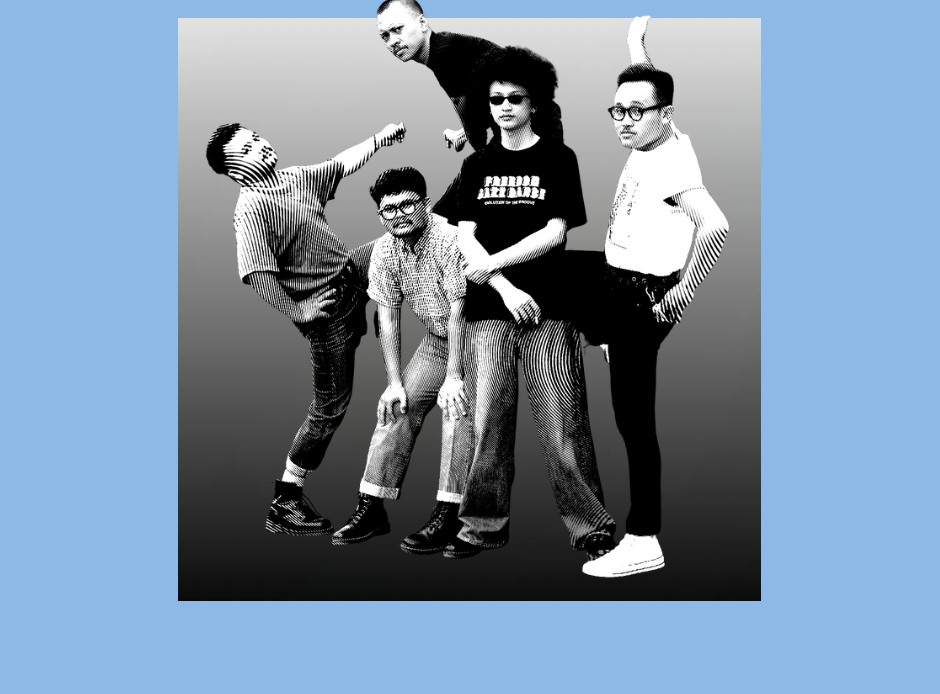

Di antara lengkungan tren hardcore (HC) yang kian melesat dari tahun ke tahun, diiringi dengan meluapnya band-band bawah tanah yang muncul ke permukaan. Menarik perhatian, satu grup ini wajib untuk disorot bahkan dicontoh. Menjalankan tur mandiri ugal-ugalan yang makin lama makin sirna hingga sukses membawa mereka ke berbagai daerah. Adalah Italian Bed (IB), unit HC-punk yang masih terbilang baru, ajaib sekaligus nekat. Unit ini adalah gabungan dari entitas lain seperti Gospel Choir, Josnali, SPAD, Milhouse, dan segudang proyek lainnya. Apabila sebutan obskur tergolong lebay–mereka menetap dalam koridor sepi yang disebut underrated. Saya tidak tahu pasti apakah memang niat IB agar mengirit namanya tidak menjadi barang dagangan yang laku. Meskipun sampai momen ini rock n roll hingga HC masih ranum dalam minat pasar, lantaran penggemarnya yang kian julang. Namun tekad itu juga yang malah membuat para scenester harus mencermati geliat IB di tahun ini dan selanjutnya. Mereka menjahit narasi tandingan dengan benang DIY: Do It Yourself.

Arsip Italian Bed

Dalam Punk, DIY, and Anarchy in Archaelogical Thought and Practice, Collen Morgan menyebut bahwa prinsip DIY adalah sebuah ajakan untuk berperan, memperbaiki, dan mendekonstruksi sesuatu yang mapan dan dominan. Sebagai sebuah produk budaya tandingan, prinsip DIY merupakan respons terhadap fenomena sosial yang timpang. Hal ini imbas dari narasi-narasi besar yang kerap merepresi gerak individu maupun komunitas rentan, mulai dari praktik ekonomi, sosial/politik, budaya bahkan produksi pengetahuan. Jika menelaah substansi IB mulai dari ranah imaji dan praktik, dipastikan mereka memenuhi kriteria selaku band punk yang menjalankan prinsip DIY mentok.

Mereka menolak kehancuran terstruktur ulah kapitalisme. Di zaman yang kadung cepat ini, saat manusia lain kelewat ambisius, kompetitif dan siap menuruti segala perintah yang mengurung terutama dalam pekerjaannya sendiri. IB dan penggerak DIY lainnya menolak berlari mengejar dunia macam itu–mengambil langkah untuk tertinggal bahkan tercerabut. Di tengah banyak kepala yang telah bergeser ke arah terjangan iklan masif dan ajakan untuk terus belanja, mereka memilih nilai ketimbang harga.

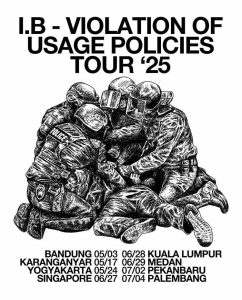

I.B Violation of Usage Policies Tour 2025

Muncul di kuartal tengah 2023 berbekal tiga trek promo, satu extended play (EP), ditambah hasil penjualan merchandise. Pada rentang Mei hingga Juli lalu IB berhasil mengemban tur DIY di delapan titik tiga negara. Setelah tahun lalu melunasi agenda tur di 18 kota, tahun ini ziarah mereka bertajuk Violation of Usage Policies Tour ’25 sebagai penanda babak baru di tahun yang lebih berat daripada besi ini. Selama jarak waktu tiga bulan dalam agenda tur itu, Moo (vokal), Joo (gitar), Uyo (gitar), Primo (bass), dan Afrido (drum) membombardir hingga ke Malaysia dan Singapura lewat gorong-gorong lerik aspal dan karet ban burung besi. Dimulai dari Bandung, Karanganyar, Yogyakarta, Singapura, Kuala Lumpur, lalu menjamah Sumatra lewat Medan, Pekanbaru, dan Palembang.

Nameless Crew Presents: Break The Chain

Kami (saya dan Vino) menyempatkan ngobrol dengan kuintet nakal ini setelah menengok penampilan mereka di Pekanbaru. Di sebuah bangku taman milik penginapan murah, saat itu kami berkumpul selepas mengantar teman-teman dari Bukittinggi (Fumus) dan Payakumbuh (No Justice, Insureksi) untuk rehat pasca bermain di aktivasi “Break The Chain” yang disusun oleh kolektif kemarin sore, bernama Nameless. Dalam waktu singkat tentu saja kami membicarakan yang tidak sedikit. Mulai dari hal terkait tur mandiri, teknis kolektif, zine, hingga dinamika pegiat di sebuah scene.

“Kalo soal tur mandiri–sebenernya tur mandiri itu mungkin banget buat kita semua. Buat temen-temen yang ngeband. Jadi kita gak perlu nyari-nyari sponsor ini-itulah. Kita bisa sih, memberdayakan apa yang ada di band kita masing-masing. Dan kita harus percaya juga sama komunitas kolektif, sama jejaring pertemanan kita, itu sih. Dan ternyata bisa kan? Tanpa sponsor gitu jalan-jalan,” Uyo mengawali.

Lalu Primo menuturkan, “Kita lebih sering tur daripada main di luar tur, dan jarang main di Jogja juga.” Kemudian dengan agak terkekeh ia menjawab saat saya tanya kenapa mereka jarang manggung di luar tur. “Ya karena gak laku! Karena kalo tur, kami berlima pasti ketemu berhari-hari. Cuma itu yang kami pengen, dan enaknya di situ. Menurutku ya, kita ngelakuinnya tuh kayak kamu mau ke pantai seneng-seneng gitu. Kayak ketemu berlima, bercanda inilah-itulah.”

“Enaknya tuh, lagian kami punya kolektif semacam organizer juga, jadi kalo kami pengen main–kami bikin sendiri aja. Gak perlu minta diundang main ke orang lain. Jadi misalkan di kolektif kami tuh orangnya ada berdelapan, di delapan orang ini band-nya ada dua belas. Jadi enaknya tiap orang bisa switch band aja, gitu,” sambung Afrido.

“tapi karena switch member tadi jangan sampe abang-abangan bilang, kayak ‘kok orang-orangnya itu-itu ajasih?’ Padahal niat sebenernya bukan itu. Biar kita gak stuck di situ-itu aja-kan? Hehe”, sambar Joo.

Meski terus punya jalan keluar dan bahkan secuil nasib baik untuk menuntaskan tiap agenda yang disusun. Di balik itu IB tentu pernah mengalami segala urusan tur yang begitu menguras. Semacam ketegangan antara jarak kasur dan gas kendaraan. Antara rehat atau tetap tancap gas di celah ambiguitas materi. Memang tur band adalah ritual yang melelahkan. Ia identik dengan hal-hal yang meludeskan uang, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, kelelahan, memainkan lagu yang sama berulang kali bahkan insomnia, dan seterusnya dan seterusnya. Akan tetapi aslinya tur adalah sebuah perayaan kolosal atas karya sehingga persoalan tubuh ayal dan berat ekor bisa direlakan.

Uyo lalu menambahkan, “mungkin ada banyak kekahawatiran, gitu ya. Misalnya kita mau berangkat tur nih – udah ngerencananin tur. Nah, kita jauh-jauh hari harus susun rencana, bikin merch buat dijual. Nah di sana ada kekhawatiran, kalo gak cukup gimana ya? Terpaksa kadang harus pakai uang pribadi, gitu-kan? Tapi kalo sebenarnya perencanaannya matang, bisa ajasih. Ada aja jalannya. Karena banyak yang bisa dijual, dan banyak cara buat nyari uang.”

“Satu lagi kalo mau tur, at least tau kondisi organizer-nya gimana”, sambung Afrido.

Lebih lanjut IB punya instrumen cepat dan berkarakter suara kuat sehingga bisa dinikmati oleh penggemar HC maupun skinhead. Mereka mempertahankan nuansa HC-punk klasik yang riuh, membuktikan bahwa menjadi band hardcore tidak melulu soal riff keras dan menggelegar. Kuintet asal Yogyakarta ini kembali menampakkan sisi menyenangkan dan introspektif dari punk 80-an lewat mini album mereka yang secara ekstensif diaduk dengan pengaruh 86 Mentality asal Washington D.C hingga salah satu roaster dari label Unlawful Assembly bernama Innuedo.

EP mereka yang berjudul “Entertainment Buzz (Actually Not)” dibungkus dalam formula groove 80’s punk yang segar berpoleskan distorsi mentah dan karakter instrumen up-tuned yang digerus tajam. EP ini berisikan tujuh trek (Intro/Complains, Absurd Limitations, Pretending to Exist, Alone, Impulsive Side, The Brown Chair, Not a Clean House) dan dinaungi label rekaman underground berbasis Yogyakarta, Watchtower Records. Satu paket album itu memuat audiosonik yang dikemas padat dalam durasi album hardcore pada umumnya: kurang dari 30 menit, yaitu lugas, dan singkat. Maka untuk konteks HC-punk macam itu, hal tersebut adalah hal yang baik. “Hardcore wise, shorter is better”, setidaknya begitu menurut bias saya yang berjalan hingga tuntasnya tulisan ini.

Selanjutnya secara lirikal, kompilasi lirik yang dibuat IB mengandung makna untuk meludahi diskriminasi termasuk seniority complex (biasa disebut superiority complex). Entah kenapa soal itu terus berjangkit di mental “abang-abangan penjaga gelanggang”. Perilaku seniority complex layaknya negara, sering dikaitkan dengan kehancuran relasi intim antar individu dan kolekif. Hal itu bisa diklaim sebagai satu dari sekian banyak faktor penggusur yang membuat pondasi dasar HC-punk bergeser dari realitasnya sendiri, yaitu kaum tertindas dan etos DIY.

Kendatipun negara dan seniority complex adalah dua yang berlainan. Negara dengan kuasa pun teknis penghancurannya yang terorganisir, sementara seniority complex menjelma kuasa lain yang lebih subtil. Kuasa macam ini dapat berupa patriarki, lingkungan yang hirarkis, perundung, pasangan yang terlalu dominan, dan lainnya. Sebentuk kuasa yang cair, tak resmi dan tak bertubuh, meliar dalam ruang-ruang masyarakat. Semacam garis lengkung yang mengurung. Namun perlahan, beberapa orang menyadari hal tersebut sebagai sebuah kesadaran kolektif.

“Kami gak bahas hal yang berat-berat sih. Hal-hal yang sifatnya politik praktis, enggak. Cuma kami lebih ke daily sih. Kayak seniority complex tadi, dan itu sebenarnya hal yang kecil tapi terus terulang. Dan itu gak baik juga kalo terulang terus,” tutur Afrido.

“Kalo untuk pesan yang pengen dibawa IB itu–anak-anak kan mostly (kami) latar belakangnya ada yang pernah jadi korban diskriminasi senioritas atau “abang-abangan”. Jadi semua lagu kami–sejauh ini tuh, secara kasarnya memang buat nyindir tentang diskriminatif dari senioritas atau istilahnya–seniority complex. Kayak, kenapa orang-orang masih ada menjadi pribadi yang seperti itu, dan kenapa hal-hal seperti itu sulit dihilangkan,” tegasnya.

“Dari kejadian seniority complex tadi, ternyata hampir setiap kota ngalamin hal yang sama. Nah, cuma kadang di beberapa kota kadarnya terlalu pekat, gitu. Masa di tahun segini tuh masih jadi abang-abangan yang kayak gitu menurutku gak oke sih,” sambung Joo.

“Iya bener. Gak nyaman,” ungkap Primo.

Entahlah, saya merasa pernyataan Afrido dan Joo yang cukup samar itu ibarat sejenis batu loncatan buat mereka. Konflik horizontal akan terus bertambah selagi hal-hal yang menopang keberadaannya tetap dipelihara. Siapapun yang berkewajiban memperbaikinya, maka ia harus memperbaikinya segera. Sungguh lucu sekaligus membuat kening berkerut, “abang-abangan skena” yang dulu juga pernah disikut dan dicibir, kini berdiri di garda terdepan penjagaan semu dan kerap mengunci pintu bagi nama-nama baru dengan dalih klise: “belum cukup matang”, “belum cukup jalan”. Logika macam ini mirip dengan elit politik yang selalu mengamini bahwa rakyat terlalu muda dan tidak cakap dalam mengelola urusannya sendiri. Elit politik selalu membiarkan dan berharap rakyat menjadi patuh, membangun ketergantungan sehingga mereka bisa konstan menjadi juru selamat yang diperlukan untuk mencarikan jalan terbaik. Sementara “abang-abangan skena” dengan seniority complex ibarat lupa ingatan bahwa HC-punk tidak lahir dari izin dan restu.

Memang di dalam keterbukaan seharusnya ada keseimbangan. Dalam artian semua orang harusnya bisa berperan dan berdiri sejajar semampunya. Di sisi lain, ada etika yang memastikan pegiat dan penikmat tetap bisa menikmati kancah ini sesuai alur dan frekuensinya. Orang-orang yang terjun lebih dulu memang punya hak atas subjektifitas masing-masing. Namun apakah itu berarti mereka boleh membuat aturan dan membatasi invididu lain sesuka hati? Kalau iya, apa bedanya dengan Mulyono yang merusak konstitusi demi mencarikan kerja buat anaknya? Apa bedanya dengan penguasa yang mengatur segala urusan mulai dari orientasi seksual, pasar, kebebasan, agama, hingga merampas ruang hidup komunitas tertentu? Bukankah kancah ini lahir dari semangat kebebasan, kolektivitas, dan sama-sama melawan gerusan arogansi?

Scoot Branson dalam bukunya yang berjudul Practical Anarchism: A Guide for Daily Life, ia mempertanyakan bentuk pemerintahan macam apa yang cocok bagi para seniman dan jawabannya adalah tidak adanya pemerintahan sama sekali. Ia menarik pengertian tersebut dari karya Oscar Wilde dan menemukan beberapa hal: bahwa seni dapat membentuk keinginan dan memberi makna pada kehidupan sehari-hari. Bahwa seni dapat memainkan peran penting dalam bereksperimen dengan berbagai cara hidup. Pula seni dapat mereproduksi sekaligus melawan dunia dominan. Ini bisa diartikan bahwa hidup berkesenian tidak membutuhkan hirarki. Tentu saja hidup tanpa negara dan hidup tanpa dibelenggu oleh tingkah superioritas rapuh “abang-abangan”. Temuan tersebut barangkali bisa membantu kita agar memahami dan mulai menjalankan seni dalam kehidupan sehari-hari untuk merespon ruang berekspresi yang terlanjur dibatasi bahkan dirampas oleh ekskusifitas dan sentralisme yang disengaja.

Harusnya tidak ada yang perlu dicemaskan soal seniority complex. Layaknya hal-hal bermasalah, perasaan superior itu akan tenggelam oleh gelombang yang lebih dalam. Ditenggelamkan oleh kesunyian kolektif muda yang masih menulis marahnya di sela pekerjaan harian, di kamar pengap, di studio yang sewa jamnya dicicil. Seperti punk yang berteriak namun tidak didengar, lantas juga tidak pernah menghilang. Tidak heran apabila sering dianggap sumbang karena terlalu jujur, terlalu baru, dan terlalu tidak seperti yang “seharusnya”. Pendek kata, mendengar IB mengingatkan saya bahwa manusia sebagai pribadi tak bisa lepas dari keriuhan yang ada di luar dirinya. Fenonema absurd itu diandaikan IB lewat ocehan vokal Moo yang seperti anak kecil sedang meracau.

Mereka ingat betul rasanya disingkirkan. Dan untuk mengatasi hal tersebut, IB berupaya membuka diri pada akumulasi rasa sakit akibat ditinggalkan oleh lingkungan sekitar. Moo seakan merepet pada bagian Pretending to Exist. Potongan bait “making space for losers by pretending to exist//all you can do is nothing/hope you get it” diucapkan berulang-ulang, memberi kesan kontradiktif bagi entitas IB. Barangkali mereka meyakini makna dan bahasa lain di luar kamus: bahasa satir. Cukup sulit menjelaskannya dengan kata sifat. Lantaran IB sendiri yang bilang, “crazy things hard to explain”.

Italian Bed https://italianbed.bandcamp.com

Editor Luthfi Saputra

Foto-foto Arsip Italian Bed dan Nameless Crew