Dalam makalah ini dikemukakan bahwa alasan tumbuhnya Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 1920an tidak dipahami secara memadai dalam literatur-literatur terdahulu. Mengingat fakta bahwa dukungan paling militan terhadap PKI terjadi di daerah-daerah seperti Banten (Jawa Barat) dan Sumatera Barat, di mana proletariat belum berkembang dengan baik, sebagian besar analis mengaitkan keberhasilan gerakan komunis dengan kesediaan para pemimpinnya untuk memanipulasi berbagai macam ketidakpuasan yang muncul akibat tekanan komersialisasi dan perubahan sosial yang cepat, bukan efek spesifik dari kapitalisme per se. Dengan menggunakan bahan-bahan sejarah yang tersedia di wilayah Sumatera Barat, saya berpendapat bahwa PKI memobilisasi petani kecil, produsen kecil lainnya, pedagang kecil dan pegawai tingkat rendah yang cukup sadar akan dampak spesifik dari transformasi kapitalis di Sumatera. Artikulasi perlawanan ‘kapitalisme kafir’, sama sekali tidak muncul dari campur aduk antara primordialisme dan modernisme. Artikulasi semacam itu bisa dilihat sebagai respons rasional atas perampasan lahan kaum tani secara keseluruhan atau sebagian—perampasan yang membuat kaum tani sepenuhnya menjadi proletar sehingga tidak dapat berintegrasi ke dalam sistem perekonomian yang didominasi pihak asing.

Pendahuluan

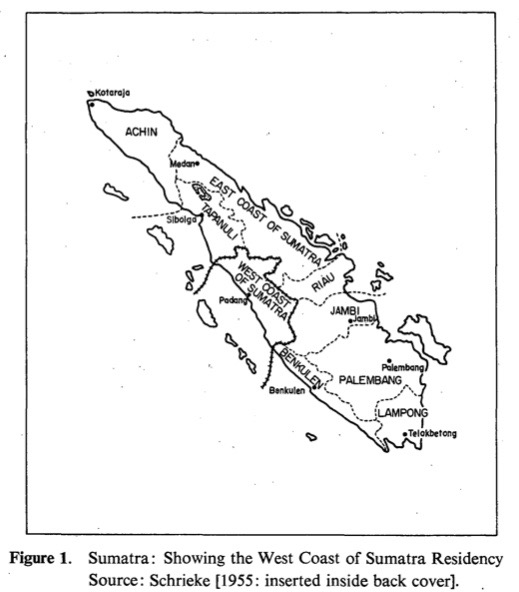

Keberhasilan Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam menarik anggota dan pendukung dala jumlah besar di Sumatera Barat dan Banten (Jawa Barat) pada tahun 1920-an, menimbulkan dan terus menimbulkan permasalahan yang tampaknya sulit diselesaikan dalam menganalisis persoalan kesadaran politik petani di Asia Tenggara. Terdapat watak khusus kondisi sosial ekonomi di dua kawasan tersebut yang membuat bingung para aktivis politik dan peneliti sejak lama: mengapa salah satu gerakan komunis paling sukses di dunia pada saat itu bisa berakar di wilayah-wilayah yang kondisinya tampaknya sangat tidak menguntungkan di mana proses ‘peasanisasi’ tengah berjalan gencar ketimbang proses proletarisasi? Kebingungan itu muncul karena adanya pemisahan antara kondisi sosio-ekonomi dan terbentuknya ideologi. Inilah yang akan saya bahasa dalam tulisan ini. Permasalahan tersebut akan dibahas dengan menelaah keberhasilan PKI di Sumatera Barat dalam menarik dukungan dari unsur-unsur di luar kelas pekerja yang sedang berkembang, yang secara numerik lemah, baik di Sumatera Barat maupun Banten pada tahun 1920an (begitu juga saat ini). Unsur-unsur itu ialah para pedagang kecil, petani desa (termasuk sejumlah besar petani perempuan), dan pegawai pemerintah tingkat rendah (klerk, guru dan pegawai dinas pertanian dan kehutanan). Merekalah yang memberi dukungan pada PKI dalam eriode Maret 1923, ketika PKI mendirikan kantor cabang di ibu kota provinsi Padang, hingga pecahnya pemberontakan bersenjata yang berpusat di desa dataran tinggi Silungkang pada malam tahun baru 1927.[1]

Argumen utama saya menunjukkan bahwa analis-analisis terdahulu mengenai PKI, khususnya di Sumatera Barat, sangat bermasalah. Analisis-analisis tersebut menyajikan kepada kita gambaran yang sangat menyesatkan mengenai perubahan ideologi, sosial dan ekonomi di Sumatera Barat yang terjadi setelah transformasi kapitalis dalam perekonomian kolonial Indonesia pada akhir abad kesembilan belas. Ada anggapan yang diterima secara umum bahwa suatu daerah dengan banyak petani kecil hanya mengalami tekanan akibat proses komersialisasi yang cepat. Namun, dalam banyak hal, deskripsi seperti itu tidak akan memberi gambaran memadai mengenai daerah di mana PKI menuai banyak sekali dukungan.

Latar Belakang Pemberontakan

Pada malam tahun baru 1927, para anggota PKI cabang Silungkang di Sumatera Barat memulai apa yang harusnya menjadi awal dari serangkaian pemberontakan terkoordinir melawan pemerintahan kolonial Belanda. Rencana untuk memulai revolusi yang terkoordinir ini bermula dari keputusan konferensi nasional PKI tanggal 22 Desember 1925 yang menyatakan bahwa waktunya sudah matang untuk revolusi. Meskipun rencana itu ditentang oleh tokoh komunis terkemuka Tan Malaka, pada 1926 itu perlawanan bersenjata yang sebagian besar diprakarsai secara lokal pecah juga. Apa yang terjadi di Sumatera Barat, karena itu, merupakan kelanjutan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di Jawa, di mana dukungan yang besar atas perlawanan senjata ada di Banten.

Bukanlah kebetulan jika Silungkang menjadi pusat pemberontakan, karena seperti akan kita lihat nanti, kawasan di sebelah selatan dan timur Silungkang dan Sawahlunto telah dijadikan pusat aktivitas politik yang intens oleh para simpatisan PKI pada periode sebelum pecahnya kekerasan pada 1927. Hal ini pada gilirannya terkait dengan perubahan sosial dan ekonomi di kawasan tersebut, yang saya sebut sebagai Perbatasan Selatan. Namun, sebelum melihat lebih dekat perubahan-perubahan ini, diperlukan pembahasan singkat tentang latar belakang perubahan politik dan ideologi di kawasan ini.

Di satu sisi, peristiwa-peristiwa tahun 1927 hanyalah puncak dari periode protes dan pemberontakan terbuka yang menyertai transformasi kapitalis dalam perekonomian kolonial regional yang dimulai pada pertengahan 1870-an. Perlawanan pertama yang bertahan cukup lama meletus pada tahun 1908 ketika, setelah melalui pertimbangan yang tiada habisnya, pemerintah kolonial memutuskan untuk mengenakan pajak kepala untuk menggantikan sistem kerja paksa yang diberlakukan di dataran tinggi Minangkabau pada 1847.[2]Perlawanan anti-pajak terus menghantui pemerintah kolonial pada tahun-tahun berikutnya, termasuk yang pecah di Kota Lawas pada 1914.[3] Jelas sekali bahwa tahun-tahun setelah gagalnya pemberontakan anti-pajak bukanlah suatu akhir, namun menandai awal dari suatu periode perlawanan ideologis dan politik yang sengit terhadap pemerintahan Belanda.

Pemberontakan pajak tampaknya sebagian besar dipimpin oleh para pemimpin Islam ortodoks, guru dan mistikus, pewaris kaum Padri yang kekalahannya menyebabkan jatuhnya dataran tinggi Minangakabau untuk pertama kalinya ke dalam penguasaan formal pemerintah Belanda pada awal abad kesembilan belas. Basis organisasi utama mereka adalah tarekat (persaudaraan agama), meskipun karena gagasan Islam mereka yang relatif sinkretistik, organisasi-organisasi ortodoks juga mendapat dukungan dari para pemimpin ‘tradisional’ klan (panghulu), atau setidaknya mereka yang karena berbagai alasan, tidak menjadi bagian dari hierarki administratif kolonial. Terlepas dari penyebaran modernisme Islam, adalah suatu kesalahan jika kita memandang petani desa Minangkabau sebagai seorang modernis Islam fundamentalis. Jelas bahwa kepercayaan sinkretis yang dianut oleh banyak orang, terutama di kalangan petani desa yang berada di lapisan termiskin, yang bahkan masih terus berlanjut hingga saat ini, merupakan lahan subur bagi agitasi anti-pemerintah.[4]

Bagaimanapun juga, pada pertengahan 1910-an muncul kekuatan baru. Gerakan modernis berakar pada periode ini, dan perkembangannya dapat ditelusuri dari kembalinya sejumlah guru agama dari Timur Tengah yang dipengaruhi oleh gerakan modernis yang berbasis di Kairo serta kemenangan politik Ataturk. Penentangan mereka terhadap kolonialisme berkembang dari konfrontasi awal dengan adat (hukum adat), khususnya dengan para pemimpin adat `tradisional’ yang biasanya diandalkan oleh Belanda untuk memuluskan penetrasi otoritas kolonial ke desa (nagari) Minangkabau.[5]

Meskipun tendensi modernis dan ortodoks kadang-kadang menemukan titik temu saat mereka sama-sama merasa agama sedang diserang, baik oleh otoritas kolnial maupun anggota dari yang disebut Partai Adat, sejak pertengahan 1910-an terdapat tanda-tanda meningkatnya konflik di antara dua pendukung tendensi tersebut. Hal ini terlihat jelas dalam perdebatan doktrinal yang muncul di halaman-halaman majalah seperti Al-Moenir dan Al Achbar maupun dalam perpecahan yang berkembang di dalam Sarekat Islam sejak serikat ini didirikan di Padang pada 1916. Sejak tahun pertamanya di Sumatera Barat, Sarekat Islam terpecah dalam garis merah dan garis putih. Namun, tidak seperti di Jawa, dua garis tersebut mewakili faksi ortodoks dan modernis. [Collectie Kern No. 144].

Sejarah PKI di Sumatera Barat juga cukup berbeda dengan di Jawa. Sepanjang periode strategi `blok dalam’, ketika PKI di Jawa berusaha beroperasi dengan menguasai Sarekat Islam [McVEy 1965: 76-104], tidak ada organisasi formal PKI di Sumatera Barat. Nyatanya, PKI baru mendirikan cabang di Padang pada Maret 1923, tahun terjadinya pemogokan kereta api yang diorganisir oleh serikat komunis terbesar, VSTP (Organisasi Personil Kereta Api dan Trem). Beberapa anggota suatu kelompok kecil yang mendirikan cabang Padang, faktanya ternyata juga anggota VSTP, termasuk Wakil Ketuanya, K.W.A. Wahab, yang mengambil alih kepemimpinan pada akhir tahun 1923, setelah penangkapan terhadap beberapa anggotanya [MR 1927/71lx; Collectie Kern No. 146].

Barulah pada 1923 aktivitas politik melawan Belanda kembali menyeruak. Pemimpin Sarekat Islam yang moderat, Abdul Muis, kembali ke provinsi asalnya ini pada tahun itu. Dia lalu menggagas dua rapat akbar yang diadakan sebagai protes terhadap kebijakan kolonial. Pertemuan pertama di Padang pada 7 Maret hanya menarik sejumlah kecil orang, namun pertemuan kedua pada 1 April di Padang Panjang menarik ratusan (bahkan ada yang mengatakan ribuan) masyarakat Minangkabau, termasuk perwakilan dari berbagai macam tendensi politik. Kelompok komunis, modernis, guru ortodoks, bahkan 36 pemimpin adat, berkumpul untuk memprotes usulan pajak atas kaum, kemungkinan penerapan pajak tanah, dan pemetaan untuk menetapkan kawasan hutan lindung [Collectie Kern No. 144].[6]

Dalam rapat akbar tersebut, PKI hanya mewakili sebagian kecil dari oposisi. Para pemimpinnya tampaknya mengasingkan diri dari kelompok oposisi lainnya. Mereka dianggap sebagai orang-orang baru perkotaan dengan agenda pro proletariat, yang kemungkinan besar tidak akan berhasil di pusat Minangkabau.

Akan tetapi, menjelang akhir 1923 hingga akhir 1926, PKI berhasil memperluas wilayahnya hingga ke jantung Minangkabau, mendapatkan banyak pendukung dari kaum tani dan pedagang, terlepas dari asumsi Kern dan yang lainnya yang melihat mereka akan terhambat oleh kepatuhan masyarakat terhadap adat dan Islam. Ekspansi PKI inilah yang sekarang akan kita bahas.

Ekspansi dan Kemerosotan PKI: 1923-1925

Ada dua peristiwa yang sering disebut-sebut berperan penting dalam keberhasilan gerakan komunis di Sumatera Barat. Yang pertama adalah keputusan pemerintah kolonial untuk mengusir Abdul Muis karena perannya dalam rapat-rapat akbar 1923, sebuah keputusan yang ditentang dengan alasan yang kuat oleh Kern, yang saat itu menjadi penasihat ‘urusan pribumi’ [Collectie Kern No. 144].[7] Yang kedua adalah kembalinya Natar Zainuddin dan Datuak Batuah ke Sumatera Barat dari Sumatera Utara [Collectie Kern No. 145]. Zainudin yang memiliki ibu Minangkabau dan ayah India, merupakan seorang kondektur trem yang diasingkan dari Aceh karena perannya dalam aksi mogok VSTP di sana. Haji Datuk Batuah, dari Kota Lawas, bertemu dengan Natar, lalu menganut komunisme.[8] Berbeda dengan para pekerja muda yang mendirikan PKI di Padang, peran Batuah menjadi sangat penting karena ia adalah seorang haji sekaligus seorang penghulu, dan karena itu tidak dapat dengan mudah diabaikan oleh penduduk desa Minangkabau. Di bawah kepemimpinan dua orang ini, Padang Panjang di dataran tinggi menjadi pusat penting penyebaran pengaruh komunis ke desa-desa Minangkabau.[9]

Peran kedua orang tersebut dalam keberhasilan gerakan komunis sudah diketahui secara luas, tidak perlu pembahasan lebih lanjut di sini. Cukup untuk menunjukkan bahwa mereka adalah kekuatan di balik dua majalah komunis yang paling berpengaruh pada periode ini, (Djago2 dan Pemandangan Islam), [see Ovezicht van de inlandsch.. Pers 1923: Nos. 45,50; 1924: Nos. 2, 6, 19], dan bahwa Batuah dan yang lainnya mengubah sekolah Sumatera Thawalib di Padang Panjang yang dulunya modernis, menjadi pusat penting bagi perumusan ideologi komunisme Islam.

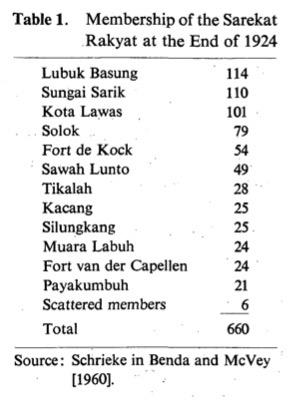

Tampaknya keberhasilan awal komunisme berasal dari penyebaran komunisme Islam di desa-desa dataran tinggi, sebuah ideologi yang mampu mengartikulasikan keluhan yang semakin radikal terhadap pemerintahan kolonial yang disebabkan oleh kemerosotan ekonomi pada periode 1920 hingga awal 1924. Meningkatnya kesengsaraan maupun sikap anti-kolonialisme, menaikkan dengan drastis jumlah anggota Sarekat Rakyat (SR), sebuah `serikat rakyat’ yang berafiliasi dengan komunis, yang didirikan pada tahun 1924 (Lihat Tabel 1).

Tujuan Sarekat Rakyat adalah untuk memperluas cakupan anggotanya di luar proletariat dengan tetap menjaga kemurnian keproletariatan sarekat itu sendiri. Selama periode ini Padang Panjang tetap menjadi pusat intelektual bagi partai lokal, pusat organisasi (dalam beberapa kasus merupakan lokasi pusat PKI dan Sarekat Rakyat), serta merupakan salah satu cabang yang terbesar.

Analisis atas jumlah keanggotaan ini menunjukkan beberapa hal tentang karakter sosial gerakan komunis pada periode ekspansi pertama. Pertama, gerakan ini mendapatkan pengikutnya di beberapa tempat di mana terdapat kelas pekerja yang relatif besar, sebagian besar adalah pegawai perusahaan negara. Oleh karena itu inti dari SR Sawah Lunto adalah PKTB, serikat pekerja di pertambangan batubara milik negara, Ombilin; di Kacang di mana terdapat sejumlah pekerja kereta api, yang merupakan anggota VSTP, yang bekerja di depo kereta api Solok; dan di Solok sendiri di mana banyak anggota SR yang merupakan pegawai rendahan dan buruh di Departemen Pekerjaan Umum. Jumlah anggota PKI juga bertambah di Padang dan di pelabuhan Emmahaven di kalangan buruh pelabuhan. Muara Labuh merupakan lokasi sejumlah perkebunan milik Belanda di mana para pekerja perkebunan, sebagian besar adalah orang Jawa, tetap menjadi anggota dan pendukung penting partai bahkan setelah pemberontakan. [MR 19281741x, 881x, 1173x].

Dukungan kaum buruh terhadap partai proletar radikal anti-Belanda bukanlah hal yang mengejutkan. Pada saat yang sama sejumlah cabang SR yang lebih kecil ada di daerah-daerah di mana proletariat hampir tidak ada. Kota Lawas, Sungai Sarik, Silungkang, Payakumbuh, Fort de Kock, Fort van der Capellen, and Lubuk Basung, semuanya merupakan pusat bagi apa yang lebih terlihat sebagai perekonomian tradisional petani, kebanyakan pusat perdagangannya dikelilingi oleh desa-desa di mana padi tumbuh di beberapa petak sawah, dan di mana uang tunai diperoleh dari perdagangan komoditas kecil-kecilan. Terlepas dari kesuksesan tersebut, di akhir 1924 gerakan komunis kembali menghadapi krisis. Seperti yang ditunjukkan oleh Schrieke [1955], PKI kehilangan banyak dukungan dalam kebangkitan ekonomi yang dimulai pada akhir 1924. Tesis mengenai situasi ekonomi yang terus memburuk (The Economic Immiseration) mulai kehilangan daya tariknya ketika harga-harga naik dan ‘boom komoditas’ kedua mulai terjadi [Lihat juga Oki, 1977).

Krisis tersebut tercermin dalam langkah yang diambil partai. Sesuai dengan keputusan Komite Pusat di Jawa, Sarekat Rakyat dibubarkan pada Februari 1925 agar partai dapat mengikuti garis proletar yang lebih murni. Di Sumatera Barat diputuskan bahwa anggota SR diperbolehkan bergabung dengan cabang lokal partai dengan syarat mereka bersedia mengikuti kursus prinsip-prinsip komunisme. Karena itu, pada bulan Juni 1925 sudah terdapat sub-subbagian PKI di Padang, Padang Panjang, Benteng van der Capellen, Solok, Sawah Lunto, Fort de Kock, dan Payakumbuh, yaitu di semua ibukota distrik (afdeeling).

Namun, kursus-kursus tersebut tidak membuahkan hasil; ajaran komunis yang cukup standar ditujukan lebih banyak pada kaum proletar. ‘Slogan perjuangan kelas hanya mendapat sedikit tanggapan di kalangan petani dan pedagang kelas menengah ke bawah..,’ [Schrieke, 1955: 88]. `Pada akhir 1925 gerakan ini hampir memudar di mana-mana di Pantai Barat…’ [Schrieke, 1955: 88].

Semakin menyusutnya PKI pada 1925 di Sumatera Barat, oleh karena itu, terjadi karena beberapa alasan. Pertama, kebangkitan ekonomi pada akhir 1924 menyebabkan hilangnya dukungan dari sebagain petani. Kedua, kebijakan partai di tingkat nasional untuk memurnikan partai dari unsur-unsur `borjuis kecil’ menyebabkan pembubaran Sarekat Rakyat. Ini disertai dengan terbentuknya garis partai yang kurang menarik bagi petani dan pedagang kecil. Ketiga, tidak boleh dilupakan bahwa sejak akhir 1923 terjadi represi politik dengan intensitas tinggi di Sumatera Barat (dan juga di seluruh Indonesia). Para pemimpin partai ditangkap; larangan mengadakan pertemuan politik diberlakukan; mata-mata pemerintah makin banyak menyusupi gerakan ini; dan organisasi-organisasi anti-komunis diberi keleluasan penuh untuk berkuasa,[10] sebuah fakta yang jelas-jelas diremehkan dalam dokumentasi kolonial, dan sayangnya, juga dalam tulisan para sarjana yang harus mengandalkan arsip Kementerian Koloni sebagai sumber penelitiannya.

Kebangkitan PKI Sejak Akhir 1925

Menjelang akhir 1925, dukungan terhadap gerakan komunis kembali menguat; kali ini meningkat dengan sangat cepat. Dalam analisanya, Shcrieke (1955) tidak membahas kebangkitan ini secara detail, ia malah mengaitkannya lebih ke taktik teroris dan penghinaan total atas ortodoksi komunisme. Ia berargumen bahwa sejak akhir 1925 itu, PKI sekali lagi meninggalkan disiplin proletariat yang ketat demi meraih dukungan dan mobilisasi yang lebih luas guna mempersiapkan revolusi. Hasilnya, menurut Schrieke, kaum komunis bersedia menjadi semacam makelar bagi hampir semua kegusaran di tingkat lokal, dan bersedia untuk menggunakan segala cara, termasuk koersi, untuk menambah jumlah anggotanya.

Meskipun laporan-laporan politik pada periode ini, dan temuan-temuan Komisi yang kurang jelas mengenai hal tersebut, tampaknya salah satu kawasan utama di mana ekspansi gerakan komunis berlangsung pada 1926 adalah wilayah yang saya sebut ‘Perbatasan Selatan’ (daerah pinggiran di bagian selatan dari Karesidenan) yang pada saat itu merupakan bagian dari kabupaten dan kecamatan berikut: : Afdeeling Tanah Datar (Onderafdeeling Sijunjung), dan Afdeeling Solok (Onderafdeelingen: Solok, Sawah Lunto, Alahan Parijang dan Muara Labuh). Di distrik-distrik ini, desa-desa berikut tampaknya memiliki pendukung komunis: Sijunjung, Tanjung Ampalu (khususnya Kampung III Tumpuk), Sawahlunto, Talawi, Silungkang, Padang Sibusuk, Muara Kelaban, Kubang, Batu Manjulur, Sljantan, Bukit Kajik, Rumbio, Sungai Lasi, Pianggu, Alahan Panjang, Kota Gedang, Supayang, Air Luo, Tanjung Balit, Gerabak Datar, Kota Anau, Surian, Lolo, Muara Labuh, dan perkebunan di Bukit Simpang, Tambaran, Batu Singir, Timbulan, Kayu Aro dan Huberta.[11]

Informasi lebih tepat mengenai watak dari daya tarik komunis, dan tentu saja tentang watak kesadaran petani di wilayah-wilayah ini, bahkan lebih sulit didapat dibandingkan pada periode sebelumnya. Seperti telah kita lihat, Schrieke berargumen bahwa kritik menyeluruh terhadap kapitalisme kafir (kafir: istilah ofensif untuk non-Muslim, kafir) digunakan pada periode ini untuk menjelaskan penyebab mendasar dari sebagian besar keluhan masyarakat setempat. Schrieke [1955: 16] menekankan peran sentral yang dimainkan oleh gagasan kemerdekaan dalam keseluruhan kampanye kaum komunis pada saat itu. Oleh karenanya, di Sawahlunto, kaum komunis berpendapat bahwa tambang batu bara Ombilin milik negara harus diberikan kepada rakyat; dan di tempat lain mereka menentang pemberian konsesi kepada perusahaan pertambangan asing. Oleh karena itu pula, kapitalisme biasanya dilihat sebagai hambatan utama bagi Islam dan nasionalisme, dan borjuasi dilekatkan kepada etnis. Para kapitalis adalah orang Belanda, dan satu-satunya fitur untuk menggambarkan orang Belanda adalah bahwa mereka non-Muslim.

Schrieke tentu saja menganggap pandangan tersebut tidak masuk akal; dan penolakan totalnya atas landasan teori komunis di Sumatera Barat itulah yang mendasari analisisnya. Oleh karena itu, saya akan mengulas secara singkat penjelasan-penjelasan terdahulu tentang keberhasilan PKI di Sumatera Barat, sebelum menunjukkan bagaimana tidak validnya sebagian besar penjelasan itu jika dilihat dari sejarah sosio-ekonomi Perbatasan Selatan pada 1920-an.

Penjelasan-penjelasan Terdahulu Atas Keberhasilan PKI di Sumatera Barat

Dengan risiko terjadinya generalisasi yang berlebihan, dapat dikatakan bahwa penjelasan terdahulu mengenai keberhasilan PKI di Sumatera Barat pada periode 1923 hingga akhir 1928—dan juga keberhasilan PKI di wilayah lain di Indonesia pada 1920an—dalam merekrut anggota, simpatisan dalam organisasi yang berafiliasi, maupun pendukung yang tidak tergabung dengan organisasi terafiliasi partai dan berasal dari luar proletariat, adalah bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan ideologi komunis melainkan dengan kemampuan organisasi partai (melalui cara yang adil dan curang) untuk memobilisasi sejumlah besar petani, pedagang dan pengusaha kecil di sekitar keresahan yang telah dilokalkan dan secara relatif bersifat ad hoc.

Tampaknya sudah diterima secara umum bahwa transformasi struktur sosial dan ekonomi daerah jajahan yang diikuti pembatalan Cultur System (yang secara harfiah berarti Sistem Tanam Paksa, berupa kerja paksa dan pengiriman paksa, yang diterapkan Belanda pada tahun 1830), dalam beberapa kasus memang menimbulkan keserahan yang sifatnya organik. Kesulitan yang paling sering disebut-sebut, adalah kesulitan ekonomi dalam arti sempit, khususnya periode resesi ekonomi yang merupakan bagian dari siklus perdagangan kolonial pada dekade pertama abad ini.[12]

Pada saat yang sama, sebagian besar analisis juga menghubungkan keberhasilan PKI dengan fenomena yang lebih umum, yang oleh para sosiolog pembangunan disebut sebagai `modernisasi’, sebuah proses yang dianggap mengikuti komersialisasi, secara unilinear. Menurut pandangan ini, masyarakat Indonesia (atau, lebih baik lagi, masyarakat) paling tepat digambarkan sebagai masyarakat `tradisional’ pada periode sebelum sekitar tahun 1870. Hanya dengan transformasi yang terjadi pada paruh kedua abad ke-19 di Jawa, dan kemudian di Pulau-pulau Luar Jawa, masyarakat “tradisional” ini mulai runtuh karena dorongan utama dari “penetrasi ekonomi uang”, yang pada gilirannya menghasilkan berbagai efek samping sosial.

Oleh karena itu, dalam masa `transisi’ ini, masyarakat Indonesia berada di tengah-tengah semacam revolusi ekonomi dan sosial (yang bagi mereka jelas disebabkan oleh penguasa Belanda sendiri). Sebagai akibatnya, mereka terasing dari masa lalu serta tanpa pemahaman yang jelas akan masa depan. Makanya tidak mengherankan jika masa transisi ini ditandai dengan gejolak politik, suatu manifestasi dari alienasi petani tradisional, dan kemungkinan-kemungkinan baru bagi organisasi politik dalam skala nasional yang dimungkinkan oleh Sistem Etis pemerintahan kolonial (kebijakan paternalistik yang dilembagakan oleh Belanda setelah berakhirnya sistem tanam paksa). Namun, karena ikatan tradisional dan primordial tidak sepenuhnya terputus di daerah pedesaan, masyarakat Indonesia masih termotivasi oleh tujuan-tujuan politik yang berpandangan ke belakang. Mereka berupaya untuk menghidupkan kembali masa keemasan di suatu masa lalu yang jauh, melalui organisasi politik yang terlihat modern. Gerakan-gerakan politik pada periode ini cenderung dipandang sebagai gerakan `pra-modern’, dalam hal ini, khususnya dalam sifat dan tujuan basis massanya, gerakan-gerakan tersebut masih mempertahankan ikatan yang penting dengan masa lalu. Oleh karena itu, para penulis berbicara tentang perpaduan yang bergejolak antara yang baru dan yang lama [misalnya Schrieke, 1955: 130ff] , Tradisi Besar dan dan Tradisi Kecil [misalnya William, 1982: 5ff), yang modern dan yang tradisional dst.. Yang pertama diwakili oleh partai atau lapisan atas gerakan keagamaan dan sosial, dan yang terakhir diwakili oleh petani desa. Gerakan PKI pada 1920-an dianggap sebagai contoh nyata dari hubungan tersebut. Karena bagi para analis ini terdapat perbedaan yang jelas antara sifat dasar dari analisis dan ideologi komunis, dan pengalaman kaum tani.

Oleh karena itu, bagi mereka yang sepenuhnya tidak bersimpati terhadap tujuan-tujuan PKI, penjelasan mengenai keberhasilan PKI sama dengan memahami bagaimana kepemimpinan yang bejat dapat memobilisasi kaum tani yang bodoh dalam suatu platform yang bukan dirancang demi kepentingan kaum tani itu sendiri. Adalah keharusan yang tak bisa ditawar bagi Schrieke,

salah satu contoh terbaik dari penulis semacam itu, untuk menggambarkan komunis sebagai `elemen masyarakat yang paling kriminal’ [Chrieke, 1955: 94]. Senada dengan itu, Kern [Collectie Kern, No. 145], penasihat `urusan pribumi’, menggambarkan mereka yang rentan terhadap propaganda komunis sebagai orang-orang yang tidak mempunyai posisi lagi dalam masyarakat Minangkabau, sebagai orang asing di pinggiran masyarakat, sebagai orang-orang yang kesalehan agamanya dikaburkan oleh kebencian yang tidak rasional terhadap orang kafir, dan sebagai orang yang karena satu dan lain hal tidak pernah merasa puas. Bahkan mereka yang tidak terlalu antipati terhadap komunisme cenderung menerima gagasan bahwa keberhasilan komunisme hanya dapat dicapai dengan menipu, atau mengancam masyarakat biasa [misalnya McVey, 1965: 304ff].

McVey, seperti halnya Schrieke, sampai ke kesimpulan tersebut melalui pandangannya atas kondisi sosial dan ekonomi di Minangkabau pada 1920-an. Bahkan ia mendasarkan analisisnya hampir seluruhnya pada temuan Schrieke. Inti dari cara pandang tersebut ialah anggapan bahwa kapitalisme Barat hanya berkembang dengan sangat lemah di Sumatera Barat, di mana proses proletarisasi skala besar tidak terjadi, di mana tidak ada pabrik-pabrik besar, atau perkebunan-perkebunan besar. Akibatnya, analisis yang diberikan oleh kaum komunis tidak tepat karena bertumpu pada penyamaan antara ‘kapitalisme dan kolonialisme’, sehingga mereka pasti memobilisasi petani dengan alasan lain.

Menurut saya, hal ini membawa kita pada isu sentral yang sedang dipertaruhkan. Cara pandang penganut ‘modernisasi’ atas kesadaran petani di Minangkabau di 1920an tidak dapat dipisahkan dari persepsi umum mengenai kondisi sosial-ekonomi. Masyarakat Minangkabau dianggap sebagai masyarakat petani yang mengalami modernisasi dari dalam sebagai konsekuensi tak terelakkan dari penetrasi ekonomi uang atas ekonomi tradisional. Schrieke [1955: 124] menggambarkan dampaknya sebagai proses ‘runtuhnya komunisme primitif’. Perekonomian dan masyarakat ‘tradisional’-nya digambarkan sebagai berikut:

Ekonomi tertutup yang menjadi landasan perekonomian masyarakat menjamin bahwa sawah tetap dimiliki bersama oleh keluarga, sehingga bahkan beberapa barang atau harta yang diperoleh seseorang dengan usahanya sendiri selama hidupnya diserahkan ke keluarga saat ia mati… Karena masyarakat ini merupakan masyarakat yang sangat mandiri, maka mereka tidak terlalu memerlukan alat pembayaran. Apa yang tidak dapat disediakan oleh sistem perekonomian seperti itu, dapat dengan mudah diperoleh melalui sistem barter primitif… …Masyarakat Minangkabau terdiri dari sejumlah republik teritorial atau negeri. Pemerintahan negeri-negeri ini dibentuk sesuai tradisi oleh dewan penghulu di mana tiap penghulu berasal dari suatu keluarga. Keluarga ini didasarkan pada sistem matriarkal. Sejak awal, sifat dasar sosialnya menemukan ekspresi khasnya dalam rumah adat yang besar [Schrieke, 1955: 95].

Di satu sisi, transformasi ini terjadi melalui penerapan pajak uang yang menciptakan kebutuhan baru berupa pendapatan dalam bentuk uang tunai. Di sisi lainnya, transfomasi ini didorong oleh adanya pasar dunia yang memberikan banyak peluang baru untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Responsnya adalah boom budidaya pertanian, pertama padi, dan kemudian tanaman komersial untuk pasar. Reorientasi komunitas tradisional menuju pasar ini kemudian menimbulkan serangkaian dampak sosial: pertumbuhan tenaga kerja upahan, peningkatan fleksibilitas kepemilikan tanah (meningkatnya transaksi tanah melalui gadai, dan bahkan penjualan), dan meningkatnya individualisme (melonggarnya ikatan kekeluargaan, peningkatan jumlah keluarga inti dibandingkan dengan rumah tangga keluarga besar, penggunaan hibah untuk mengubah pola warisan).

Komersialisasi dan perubahan sosial yang diakibatkannya, bagaimanapun, menimbulkan disrupsi, akibat dari koeksistensi antara yang lama dan yang baru yang terkadang tidak harmonis [Schrieke, 1955: 130]. Disrupsi inilah yang memungkinkan komunis memobilisasi dukungan dari kelompok yang tidak terkena efeknya. Konflik yang tak terelakkan pun muncul antara otoritas adat (didukung oleh negara kolonial), dan kelompok-kelompok berikut ini yang kepentingannya tidak terwakili, dan bahkan berkonflik, dengan penghulu yang didukung pemerintah: pedagang, generasi muda, cendekiawan, guru sekolah, para penghasil uang di berbagai bidang profesi (misalnya pengrajin dan perempuan, tukang kayu, tukang cukur, tukang andong), serta para panghulu yang tidak dilibatkan dalam peran efektif di Dewan Desa (negariraad) yang dibentuk di bawah reformasi pemerintah daerah tahun 1915.

Maka dalam pandangan Schrieke, PKI bisa sukses karena Sumatera Barat pada 1920-an berada dalam masa transisi dari tradisional ke modern. Transisi ini dipicu oleh penetrasi ekonomi uang atas masyarakat tradisional (adat). Penetrasi ekonomi uang ini, dipicu oleh dua faktor eksternal yang penting artinya. Pertama, penerapan pajak kepala. Dan kedua, terciptanya jaringan dengan pasar dunia yang disebabkan kehadiran orang Eropa. Perlu dicatat bahwa dalam pandangan penganut teori modernisasi ini, situasinya dianggap benar-benar bersifat transisional, dan tidak akan lama setelahya sisa-sisa perekonomian subsisten dan tatanan sosial tradisional akan digantikan oleh masyarakat yang sepenuhnya modern, sepenuhnya terkomersialkan. Tidak diragukan lagi bahwa tesis inilah yang membuat para penulis lain menganggap gerakan komunis sebagai ‘tradisional protes’ terakhir di Minangkabau, bukannya sebagai gerakan politik modern pertama yang sejati.[13]

Ini bukanlah tempat yang tepat untuk melakukan kritik mendalam terhadap teori modernisasi seperti yang selama ini digunakan di Indonesia. Namun, ada beberapa poin yang bisa dikemukakan sebelum menunjukkan bagaimana gambaran mengenai transisi ekonomi dan masyarakat yang dilukiskan oleh Schrieke dalam banyak hal sangat bertentangan dengan perkembangan nyata di Perbatasan Selatan pada 1920an.

Pertama, gambaran Schrieke tentang perekonomian dan masyarakat tradisional Minangkabau sangat menyesatkan (untuk pembahasan lebih rinci mengenai hal ini, lihat Kahn [1980a]). Perekonomian Minangkabau dalam satu atau lain hal telah terkait dengan pasar Eropa mungkin sejak awal abad ke-16, dan tentu saja sejak awal abad ke-17. Selain itu, terdapat banyak bukti akan tingginya tingkat komersialisasi jauh sebelum kedatangan pedagang Portugis, Belanda, dan Inggris. Tentu saja terdapat tingkat keterlibatan komersial yang tinggi di kalangan petani Minangkabau pada abad ke-19,[14] meskipun menurut saya kebijakan-kebijakan yang terkait dengan sistem pengiriman kopi secara paksa justru melemahkan sektor komersial ekonomi petani yang sudah sangat maju.[15] Memang, ada yang bisa mengatakan bahwa analisis Schrieke lebih relevan dengan desa Minangkabau pada abad ke-19, dibandingkan dengan gambaran akurat mengenai Minangkabau pra-kolonial, namun dengan pengecualian penting bahwa analisisnya mengabaikan faktor pemerintahan kolonial dan pengiriman kopi.

Kedua, pandangan unilineal mengenai evolusi komersial berdiri di atas landasan teoritis yang sangat rapuh. Tidak ada alasan kuat untuk menganggap bahwa penerapan pajak uang, dengan membuat mapan kebutuhan akan uang tunai, akan menyebabkan tingkat monetisasi terus naik, bahkan dengan asumsi bahwa kebutuhan akan uang tunai sangat kecil sebelum 1908. Sebaliknya, pajak hanya dapat menjelaskan monetisasi sampai tingkat tertentu: tingkat yang diperlukan petani untuk membayar pajak. Tidaklah tepat untuk berasumsi bahwa tahap awal tersebut hanya bersifat transisional dalam evolusi yang tak terelakkan menuju perekonomian yang sepenuhnya termonetisasi, sebuah evolusi yang dihasilkan oleh prinsip pasar itu sendiri.[16]

Ketiga, seperti dikemukakan Oki (1977), penjelasan Schrieke terlalu menggeneralisasi model desa khas Minangkabau, lalu menggunakannya untuk menjelaskan perkembangan di daerah-daerah yang sangat berbeda dengan daerah di mana model desa tersebut berada. Hal ini khususnya berlaku di Perbatasan Selatan, di mana nagari tradisional Minangkabau sama sekali berbeda, di sini tidak pernah ada nagari tradisional Minangkabau yang tipikal, dan pada 1920-an sudah tidak ada sama sekali.

Yang terakhir, model ini hampir sepenuhnya mengabaikan perkembangan ekonomi, baik di Minangkabau maupun di tempat lain, yang terjadi di luar perekonomian petani lokal, dengan alasan bahwa hanya terdapat sedikit perkebunan milik orang Eropa atau pabrik skala besar di wilayah tersebut. Asumsi ini, yang diamini oleh Benda dan McVey [1960], hampir cukup untuk menjelaskan keseluruhan analisis politik, karena atas dasar inilah mereka menyimpulkan bahwa landasan ideologis analisis dan ajaran PKI pada masa itu (yaitu penyamaan kafir dengan kapitalis, dan alasan bahwa kapitalisme adalah penyebab utama munculnya keresahan) adalah tidak benar.

Kini saya ingin mencoba menyajikan gambaran lain mengenai penyebaran komunisme di Sumatera Barat. Saya akan mengkajinya dalam kaitannya dengan perubahan sosial dan ekonomi di wilayah yang menjadi basis penting bagi aktivitas komunisme di kalangan kaum tani pada 1920-an, wilayah yang saya sebut Perbatasan Selatan.

Perbatasan Selatan: 1900-1927

Area yang saya pilih untuk menjadi fokus analisa ini adalah tempat di mana keanggotaan dan dukungan terhadap PKI relatif kuat, yang tampaknya menjadi area utama perekrutan dan aktivitas PKI pada masa kebangkitannya pada 1926. Area yang saya pilih untuk disebut Perbatasan Selatan adalah suatu wilayah yang membentang ke arah tenggara dari garis yang menghubungkan Sawahlunto dan Solok. Ini mencakup beberapa desa tua Minangkabau di dalam dan sekitar Sawahlunto, Silungkang, Sijunjung dan Kota Anau, serta komunitas-komunitas dengan tipikal daerah rantau, di dalam dan sekitar Muara Labuh. Sebagian besar dari wilayah selatan ini baru dimasukkan ke dalam struktur pemerintahan langsung kolonial pada awal abad ke-20. Sedangkan desa-desa yang lebih ‘tipikal’ Minangkabau, telah dimasukkan pada abad kesembilan belas.

Rantau mempunyai ciri populasi yang lebih sedikit dengan sawah beririgasi yang relatif sedikit; pada pergantian abad hutannya lebih lebat jika dibandingkan dengan kawasan-kawasan tradisional di darek, yaitu Luhak di Agam (berpusat di Fort de Kock, sekarang Bukit Tinggi), Limapuluh Kota (berpusat di Payakumbuh), dan Tanah Datar (di sekitar Fort van der Capellen, sekarang Batu Sangkar).

Kekerabatan dan Struktur Desa Minangkabau

Saat ini terdapat sejumlah monograf yang mencoba menjelaskan aspek organisasi sosial dari adat Minangkabau [Josselin De Jong 1951; Oki 1977; Benda-Beckmann 1979; Kahn 1980a; Kato 1982]; jadi di sini tidak perlu dibahas lagi argumen-argumennya. Untuk keperluan tulisan ini cukuplah diingat bahwa pada umumnya penduduk desa Minangkabau merupakan anggota klan dan garis keturunan matrilineal (suku); bahwa suku tersebut dipimpin oleh seorang kepala suku (penghulu); bahwa komunitas desa (Nagari) terdiri dari empat, hingga delapan atau sembilan klan; dan menurut tradisi, komunitas-komunitas ini dipimpin oleh dewan penghulu yang mewakili berbagai klan dan garis keturunan di desa tersebut. Setiap Nagari dianggap menganut salah satu dari dua tradisi adat, yang satu lebih bersifat hierarkis (koto-piliang), dan yang lainnya lebih demokratis (bodi-caniago).

Tanah pertanian dan perumahan dikuasai berdasarkan prinsip-prinsip yang biasa disebut kepemilikan atau hak komunal (hak ulayat), yang biasanya dimiliki oleh kelompok kerabat atau komunitas desa. Sesuai dengan prinsip-prinsip adat, warisan atas tanah dan rumah diwariskan dalam kelompok kerabat (biasanya dari ibu ke anak perempuan), atau tetap berada dalam wilayah hak komunal (ulayat), sebagian besar bergantung pada apakah hak-hak tersebut telah digarap oleh generasi sebelumnya. Oleh karena itu, ketika tanah desa telah digarap dengan izin dari orang yang berhak, maka tanah tersebut dapat menjadi hak ulayat masyarakat tingkat bawah (suku), dan dengan cara ini berpindah dari perempuan ke anak perempuannya, atau dari laki-laki ke anak dari saudara perempuan kandungnya atau yang diklasifikasikan saudara perempuannya (kamanakan). Namun, selama beberapa waktu sebelum pergantian abad ini, hukum properti Islam telah mempengaruhi pewarisan properti. Meskipun saat ini harta yang diperoleh sendiri (harto pancarian) disebut diatur oleh hukum waris Islam [Benda-Beckmaan, 1979], hal ini tampaknya merupakan fenomena yang relatif baru, meskipun pada akhir abad ke-19 hukum hibah Islam memperbolehkan seseorang yang memiliki harta yang diperoleh sendiri untuk diwariskannya kepada pihak selain kamanakan, dengan syarat pemberian tersebut dilakukan sebelum pemiliknya meninggal dunia [Kroesen, 1874].

Oleh karena itu, berdasarkan peraturan adat yang berlaku pada beberapa dekade pertama abad ini, sebagian besar lahan yang secara rutin digarap dan ditempati adalah milik perorangan, meskipun pemindahtanganannya dikendalikan oleh suku; sedangkan lahan yang tersisa (lahan hutan, lahan bera, lahan rumput, dll.), setidaknya di mata sebagian besar penduduk desa Minangkabau, adalah milik komunal masyarakat desa (hak ulayat). Dengan beberapa pengecualian, Minangkabau melihat bahwa semua tanah dalam batas-batas wilayah Minangkabau dikuasai berdasarkan prinsip hak ulayat [Kroon, 1921]. Oleh karena itu, penggunaan lahan baru atau lahan terlantar biasanya harus mendapat izin dari seluruh anggota masyarakat desa, yang berarti bahwa peruntukannya dikontrol secara de facto oleh anggota dewan nagari. Penduduk desa yang ingin menggarap tanah nagari, serta orang lain yang ingin memanfaatkannya untuk bercocok tanam, menambang, mengambil hasil hutan, atau menggembala ternak, biasanya diharapkan mendapatkan izin dari dewan, dan dalam banyak kasus perwakilan desa mendapat bagian dari produk yang diperoleh, suatu pembayaran yang dikenal sebagai bungo kayu [Kroon, 1921].

Di luar tinjauan umum ini, menjadi sangat sulit untuk melakukan generalisasi mengenai organisasi sosio-ekonomi desa Minangkabau karena dua alasan. Pertama, pernyataan-pernyataan umum di atas mengabaikan beragam dan bervariasinya praktik organisasi sosio-ekonomi di berbagai wilayah di Minangkabau. Perbedaan-perbedaan ini hanya sebagian disebabkan oleh perbedaan tradisional antara darek dan rantau, dan antara prinsip hierarki dan egaliter yang telah disebutkan sebelumnya.[17] Generalisasi ini semakin diperumit oleh fakta bahwa sejak tahun-tahun awal pemerintahan langsung Belanda di dataran tinggi, organisasi adat digunakan dengan cara yang berbeda-beda oleh negara kolonial sebagai instrumen pemerintahan kolonial. Sebagai akibat dari perubahan fungsi adat Minangkabau—khususnya perubahan fungsinya dalam kebijakan kolonial—kita harus sangat berhati-hati terhadap analisis yang tidak mengkaji konteks sejarah [Khan, 1976; Benda-Beckmann, 1979].

Bagaimana adat dipraktekkan dalam wilayah adat sangat luar biasa bervariasi, seperti terlihat jelas misalnya dalam deskripsi yang terdapat dalam monografi nagari yang dikumpulkan oleh Belanda pada awal 1930-an [Collectie Kroon, No 367]. Hal ini diperumit dengan adanya wilayah seperti Muara Labuh, yang beberapa desanya baru saja tunduk dalam kekuasaan kolonial, sehingga masih menunjukkan jejak-jejak perkembangan hierarki lokal yang diduga lebih banyak terjadi di wilayah lain pada masa Minangkabau pra-kolonial. [Collectie Kroon, No. 367). Di wilayah tersebut, beberapa desa diperintah oleh seluruh panghulu andiko (kepala garis keturunan), sebagian besar lainnya dipimpin oleh kepala klan (panghulu suku atau panghulu pucuak), sebagian lagi dipimpin oleh keturunan kepala wilayah setempat (raja dan orang basa), dan desa lainnya menerapkan kombinasinya. Dalam sebagian besar kasus, hak komunal (hak uldyat) atas apa yang disebut sebagai lahan limbah, pada saat survei dilakukan, berada di tangan desa secara keseluruhan; namun beberapa monografi menggambarkan situasi yang relatif baru (di wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan kolonial setelah tahun 1900), dimana hak-hak tersebut hanya dimiliki oleh kepala wilayah saja. Dalam kebanyakan kasus, penggunaan lahan tersebut untuk pengumpulan hasil hutan, untuk digunakan atau dijual, dikenakan pembayaran bungo kayu (biasanya 10%). Namun, penerima bungo kayu berbeda-beda: terkadang kas atau dana nagari, terkadang seluruh panghulu, terkadang panghulu suku, dan bahkan terkadang hanya raja. Ada juga kasus di mana pembayaran bungo kayu tidak diperlukan sama sekali.[18]

Kita harus berhati-hati jika berasumsi bahwa pembahasan mengenai adat ini, jika disempurnakan lebih lanjut, akan memberi kita gambaran menyeluruh tentang perekonomian dan masyarakat Minangkabau di Perbatasan Selatan pada pergantian abad. Pertama, beberapa bagian wilayah ini dikuasai oleh Belanda pada abad ke-19. Hal ini memiliki implikasi penting bagi struktur pemerintahan nagari, bagi kekuasaan para penghulu, dan, tentu saja, bagi perekonomian lokal. Pembatasan komersial dan pengiriman kopi secara paksa dalam beberapa kasus mungkin dapat dihindari, namun hal tersebut tetap merupakan aspek penting dalam perekonomian hingga tahun 1900.

Kedua, gambaran di atas sangatlah tidak akurat karena mengabaikan sebagian besar sektor ekonomi dalam perekonomian. Penelitian lebih lanjut diperlukan dalam hal ini, namun bukannya tanpa alasan jika berasumsi bahwa meskipun ada pembatasan perdagangan pada abad ke-19, para petani di wilayah ini tetap menanam tanaman komersial, memperdagangkan hasil hutan, beternak sapi dan mengekspor kulit, serta sering bepergian sebagai pedagang. Ketentuan rinci mengenai bungo kayu dan berbagai pungutan adat terhadap pedagang, pertambangan dan perusahaan lainnya, juga menunjukkan adanya perekonomian komoditas yang aktif sebelum tahun 1900. Dan jika kebijakan-kebijakan Belanda pada abad ke-19 benar-benar menekan perekonmian komoditas tersebut, kita akan melihat gambaran yang sangat berbeda untuk periode sebelum tahun 1847 [Dobbin, 1983]. Secara lebih khusus, jelas bahwa desa-desa seperti Silungkang dan Kota Anau, dua tempat yang paling terkenal, telah lama menjadi pusat perdagangan, tempat para pedagang dari daerah sekitar dan daerah lain di Minangkabau datang dan pergi, dan berfungsi sebagai titik distribusi makanan produksi lokal—barang-barang, hasil hewan, hasil hutan dan hasil kerajinan tangan, serta titik untuk mengimpor barang-barang yang diproduksi di tempat lain. Namun monografi nagari tidak menyebutkan ketentuan penerimaan orang luar sebagai pendatang sementara atau tetap, padahal, seperti yang akan kita lihat, setidaknya pada tahun 1920-an, dan kemungkinan besar sebelum tahun itu, para imigran sebagian besar datang dari daerah lain di Minangkabau ke rantau untuk melakukan perdagangan, membuat kerajinan tangan, pengumpulan hasil hutan, dan bahkan pertanian. Sebagian besar migran sementara dan para pedagang bisa memperoleh akomodasi di desa-desa yang memiliki pasar lokal dan regional, sementara mereka yang datang untuk melakukan pertanian yang lebih menetap dapat melekatkan diri mereka pada desa-desa dan klan yang ada melalui proses yang kadang-kadang disebut malakok. Sejarah nagari memberikan materi tentang asal muasal para pemukim pertama, namun hampir tidak memuat apa pun tentang datangnya imigran.

(Bersambung ke Bagian II)

*Diterjemahkan untuk tujuan pendidikan non-komersil dari artikel berjudul Peasant Political Consciousness in West Sumatra : A Reanalysis of the Communist Uprising of 1927, karya Joel S Kahn.

Foto: Beberapa pemberontak ditahan militer kolonial Belanda (Tropen Museum)

Catatan Kaki

[1] Tahun 1927 bukanlah akhir dari gerakan ini. Meskipun terdapat penindasan yang sangat ketat terhadap aktivitas politik setelah pemberontakan, laporan-laporan politik yang disampaikan oleh pemerintah daerah pada tahun-tahun berikutnya menunjukkan bahwa para simpatisan terus melakukan pertemuan secara ilegal dalam upaya untuk menghidupkan kembali gerakan tersebut [lihat misalnya MR 1928 Nos. 881x, 1173x ].

Pada masa revolusi, para pewaris tradisi komunis melanjutkan perjuangannya baik di dalam PKI sendiri maupun di dalam partai tersendiri yang kemudian dikenal dengan nama PKI Lokal Islami [Lihat Kahin, 1979; Kemenetrian Peneragang, n.d], yang disebut belakangan menjadi basis organisasi salah satu tentara rakyat (laskar) terpenting yang begitu aktif dalam keberhasilan perjuangan melawan Belanda.

PKI Lokal Islami bahkan selamat dari kehancuran partai Komunis reguler pada tahun 1965, dan muncul kembali pada tahun 1971 sebagai Dewan Pimpinan Pusat Karya Perdjuangan Penemai Indonesia; meskipun gerakan tersebut kemudian dikooptasi oleh partai penguasa negara, Golkar. Dokumen yang dirilis oleh mereka di Padang pada tanggal 17 Februari 1971 memuat laporan yang hampir seluruhnya bersifat revisionis tentang peran ‘Komunis Islam’ pada tahun 1920-an—sebuah laporan yang sejalan dengan pandangan-pandangan politik baru mereka. Saya berterima kasih kepada Audrey Kahin karena telah mengarahkan perhatian saya pada dokumen ini, dan juga memberi saya informasi mengenai nasib gerakan pada masa Revolusi dan pasca-kemerdekaan.

[2] Pemberontakan-pemberontakan ini dan sebab-sebab sosio-ekonominya merupakan subyek penelitian penting yang saat ini sedang ditulis oleh Young [1980].

[3] Kota Lawas, tepatnya, merupakan desa asal Haji Datuk Batuah, salah satu pengorganisir utama PKI pada tahun 1923.

[4] Faktanya, analisis berbasi aliran mengenai kecenderungan politik, yang diungkapkan oleh Geertz, tidak memadai dalam banyak hal [Kahn 1978], paling tidak dalam perluasan penggunaannya di Sumatera Barat untuk menggambarkan Minangkabau sebagai santri.

[5] Iklim ideologi pada periode ini digambarkan secara apik dalam tulisan Taufik Abdullah [1967, 1971]. Minat utama Abdullah adalah perkembangan gerakan modernis Muslim, yang dikenal di Minangkabau sebagai Kaum Muda (Kelompok Muda). Sumber informasi penting lainnya mengenai perkembangan politik pada periode sekitar 1918 hingga 1923 adalah tulisan-tulisan Penasihat Urusan Pribumi saat itu, R. Kern, dan dalam nasihat yang diberikan oleh orang lain kepada Kern dan disertakan dalam nasihatnya kepada Gubernur Jenderal [lihat bibliografi dari sumber yang tidak diterbitkan, Collectie Kern, Nos. 144, 145, 148].

[6] Pajak tanah tidak pernah diterapkan karena adanya penolakan yang meluas.

[7] Inilah penjelasan yang sangat ditekankan oleh Taufik Abdullah. Muis, seorang Minangkabau, adalah orang yang populer dan organisator tangguh yang, menurut argumennya, akan membuat terobosan besar dalam konstituen komunis. Jelas bahwa alasan di balik pendirian cabang PKI pada tahun 1923 adalah untuk melawan pengaruh Muis. Hal ini ada benarnya, namun seperti yang akan saya tunjukkan, platform komunis mungkin lebih dekat dengan tujuan kaum tani di wilayah Perbatasan Selatan, dan karenanya tidak terlalu banyak penjelasan yang harus diberikan soal pengasingan Muis.

[8] Namun perlu dicatat lagi bahwa Batuah berasal dari Kota Lawas, sebuah daerah yang dikenal sejak tahun 1914 karena perlawanannya yang kuat terhadap pemerintahan Belanda. Ia juga murid Haji Rasul, seorang modernis ternama dan guru di sekolah Sumatera Thawalib di Padang Panjang.

[9] Namun, sekali lagi, tidak banyak hal yang dapat dikaitkan dengan kuatnya pengaruh individual. Keduanya ditangkap dan diasingkan pada akhir tahun 1923, namun hal ini tidak menjadi hambatan bagi keberhasilan PKI pada tahun-tahun berikutnya.

[10] Islam modernis, yang paling terkemuka di antara mereka adalah Hadji Rasul (guru Batuah), yang pertama terlibat dalam perjuangan tersebut [Collectie Kern Nos. 144, 145, 148]. Belakangan, kelompok pemimpin adat, panghulu, mengorganisir kampanye melawan komunis [ScHRiEKE 1955: 159]. Penangkapan Haji Datuk Batuah, Natar Zainudin dan Magas dibahas Kern. Pimpinan tingkat bawah dan anggota biasa partai seringkali ditangkap dan kemudian dibebaskan beberapa kali [lihat misalnya catatan interogasi dalam MR 1928, No. 740x, 761x, 802x, 809x]. Schrieke jelas-jelas mengecilkan peran represif negara dalam upayanya untuk menggambarkan komunis sebagai teroris. Jika bias ini tampak jelas dalam tulisan-tulisan para kontributor Westkust Rapport, bias ini bahkan lebih kuat lagi dalam tulisan-tulisan dan laporan-laporan sebagian besar administrator kolonial pada masa itu—sebuah fakta yang membuat para pengguna sumber-sumber arsip Belanda sangat berhati-hati jika terlalu bergantung pada pendapat dan analisis yang ditawarkan di dalamnya.

[11] Saya telah menyusun daftar ini—yang masih bersifat sementara karena sifat sumbernya yang kurang komprehensif—dari beberapa tempat. Pertama, Laporan Politik Sumatera Barat tahun 1927 dan 1928 [MR 19271711x, 849x, 1143x;’MR 19281741x ,81x, 1173x]. Kedua, ada laporan-laporan yang dikumpulkan oleh pejabat pemerintah yang akan berhenti, yang dikenal sebagai Memorie van Overgave (selanjutnya disebut MvO). Di sini, van Heuven, pertama pada masa Asisten Residen di Sawah Lunto (1927-1929) [MvO Afkomstig van het KIT No. 3041], dan kemudian sebagai Gubernur [MR 1935/254] adalah yang paling berguna. Ketiga, saya telah menggunakan koleksi artikel surat kabar Sumatera yang dikumpulkan oleh Damste yang merupakan bagian dari koleksi pribadinya yang disimpan di Leiden di Perpustakaan Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-, en Volkenkunde [Collectie Damstee No. 53]. Yang terakhir, petunjuk-petunjuk yang agak samar-samar mengenai keterlibatan PKI telah digunakan dalam serangkaian monografi desa yang dikumpulkan pada tahun 1930-an oleh pejabat kolonial (dibantu oleh para sarjana Leiden) dan disimpan dalam koleksi Korn di KIT ( khususnya No. 327 yang memuat monografi yang tersedia di Muara Labuh).

[12] McVey [1965], misalnya, dalam tulisan sejarahnya yang sangat ilmiah tentang Komunisme Indonesia pada tahap awal, mengaitkan kebangkitan dan kegagalan perekrutan PKI hampir seluruhnya dengan perubahan kondisi ekonomi.

[13] Ini adalah pandangan dari berbagai sarjana selain Schrieke. Taufik Abdullah [1967, 1971], misalnya, tampaknya menelusuri aktivitas politik modern hingga gerakan modernis Muslim, yang benar-benar muncul setelah penindasan komunisme. Tichelman[1980], dalam penelitiannya baru-baru ini mengenai akar sosial komunisme di Indonesia, menyatakan bahwa politik pada 1920an memiliki lebih banyak kesamaan dengan gerakan milenarian pada abad ke-19 dibandingkan dengan perjuangan modern pada masa Revolusi dan pasca-kemerdekaan. Michael Williams lebih berhati-hati dalam hal ini, namun tampaknya lebih menyukai label tradisionalis untuk PKI di Banten ketika ia menulis: `…ini bukanlah gerakan yang jelas menuju politik sekuler modern. Melainkan sebuah proses dimana kekuatan-kekuatan politik modern yang muncul menyesuaikan diri mereka dengan realitas konkrit dari situasi lokal’ [Williams, 1982: 4].

[14] Lihat, misalnya, Dobbins [1977], untuk pembahasan mengenai pentingnya komersialisasi untuk memahami gerakan Padri; Benda-Beckmann [1979: 287ff] dan Kato [1982] untuk diskusi tentang boom komoditas pada akhir abad kesembilan belas di Sumatera Barat.

[15] Benda-Beckmann [1979] dan Kato [1982] berpendapat bahwa monetisasi meningkat di bawah sistem pengiriman paksa [lihat juga Kahn 1980b].

[16] teleologi yang melekat pada tesis semacam itu dikritik dengan baik oleh Dupre dan Rey [1978]. Saya telah membahas masalah ini dalam konteks Indonesia dan Malaysia [Kahn 1980a, 1982]. Bukti empiris mengenai hal ini adalah situasi kontemporer di Minangkabau, dimana hanya sedikit “transisi” yang terjadi sejak tahun 1920an. Oki [1977] bahkan mengemukakan bahwa transformasi kapitalis ekonomi petani Minangkabau dari dalam terhenti karena depresi 1930-an, dan Minangkabau belum pulih dari itu hingga kini.

[17] Oki [1977] membahas pentingnya variasi untuk analisis perubahan sosial pada periode ini.

[18] Pembedaan bodi-caniago: koto:piliang, terlihat jelas sangat tidak berguna di sini. Kadang-kadang desa dikatakan `campuran’; lebih sering raja, orang basa dan panghulu suku dikatakan mengikuti kotopiliang, dan penduduk desa lainnya bodi-caniago.

Bibliographi

Sumber-sumber yang Diterbitkan:

Abdullah, Taufik. 1967. Minangkabau 1900-1927: Preliminary Studies’in Social Development. MA Thesis, Cornell University.

Abdullah, Taufik. 1971 Schools and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatra (1927-1933).Cornell University Modem Indonesia Project, Monograph Series No. 50. Cornell University, Ithaca, NY.

Benda, Harry and Ruth McVey (eds.) 1960 The Communist UPrisings of 1926-1927 in indonesia: Key Documents. Cornell University Modern Indonesia Project, Translation Series. Cornell University, Ithaca, NY.

Benda-Beckmann, F. von. 1979. Property in Social Continuity: Continuity and Change in the Maintenance of Property Relationships through Time in Minangkabau, West Sumatra. Verhandelingen van het Koninklljk Instituut voor Taal-, Land-, en Volkenkunde, No. 86. The Hague: Martinus Nijhoff.

Blumberger, J. Th. Petrus. 1935. De Communistische Bewegingin NecierlandscheIhdie’. Haarlem:Tljeenk Willink.

Dients Van Het Boschwezen. 1923. Verslag I923, Bogor (Netherlands Indies Forestry Service, Annual Report 1923).

Dingley. S. 1926. The Peasants Movemen’t in indonesia. Berlin: Prager.

Dobbin. C. 1977. Economic Change in Minangkabau as a Factor in the Rise of the Padri Movement. Indonesia 23: 1-38.

Dobbin. C. 1983. Islamic Revivalism in a Changing Peasant Economy. London and Malmo: Curzon Press.

Dupre, George and Pierre-Philippe Rey. 1 978. Reflections on the Relevance of a Theory of the History of Exchange. In David Seddon (ed.), Relations of Production, London: Cass, pp. 171-208.

Ginkel, Fievez de Malines van et al. (eds.) 1928 Westkust Rapport: Rapport van cle Commissie van Onderzoek ingesteld bij het Gouvernementsbesluit van 13 Pebruari 1927, No. Ia (Deel 2). Weltevreden: Landsdrukkerlj.

Josselin De Jong, P. E. de. 1951. Minangkabau and Negeri Sembilan. Leiden: ljdo.

Kahin, Audrey. 1979 Struggle for lndependence. PhD Thesis, CornellUniversity.

Kahn, Joel S. 1976. `Tradition’, Matriliny and Change among the Minangkabau of Indonesia. Bijdrcrgen tot de Taal-, Land-, en Volkenkunde 132: 64-95.

Kahn, Joel S. 1978. Ideology and Social Structure in Indonesia. Comparative Studies in Society and History20(1): 103–122.

Kahn, Joel S. 1980a. Minangkabau Social Formations: Indonesian Peasants and the World Economy. Cambridge: Cambridge University Press.

Kahn, Joel S. 1980b. Review of Benda-Beckmann [1979]. Indonesia Circle 22.

Kahn, Joel S. 1982. From Peasants to Petty Commodity Production in Southeast Asia. Bulletin of Concerned Asian Scholars 14(1): 3-15.

Tabel 1.

Gambar 1