Perubahan Perekonomian Lokal Sejak 1908

Kini kita sampai pada pembahasan yang lebih konkrit mengenai perekonomian lokal dalam periode setelah penerapan pajak uang pada 1908.[1] Jika kita menelaah agregat data perekonomian masyarakat pribumi di distrik-distrik yang termasuk dalam Perbatasan Selatan, maka wilayah tersebut tampaknya tidak jauh berbeda dengan wilayah Minangkabau lainnya. Atau, lebih tepatnya, dapat dikatakan bahwa jenis dan rentang variasi organisasi sosio-ekonomi di Perbatasan Selatan juga bisa ditemukan di tempat lain. Oleh karena itu, di Perbatasan Selatan ini, banyak petani desa yang menanam padi di lahan basah (sawah), meskipun mungkin lebih banyak budidaya padi di lahan kering (ladang) dibanding daerah darek.

Data yang sistematis mengenai hasil panen dan kepemilikan lahan per kepala tidak tersedia untuk wilayah ini. Namun, berdasarkan sumber yang tersedia (lihat catatan 19) bisa diperoleh perkiraan kasar. Di Muara Labuh secara keseluruhan pada 1923, terdapat sekitar 8,OOO bouw (1 bouw = O.72 ha, artinya 5.760 ha) sawah, dan rata-rata kepemilikan sawah diperkirakan sebesar 1.285 ha per kepala. Daerah tersebut dianggap sangat cocok untuk penanaman padi dengan hasil rata-rata sekitar 31 pikul per bouw (1 pikul = 61,7 kg). Di lahan kering seluas 12,OOO bouw, padi juga jadi tanaman utama dengan hasil rata-rata 30 pikul per bouw. Harga beras di Pasar Muara Labuh berkisar antara 13,50 hingga 15 gulden per pikul [Ginkel, et al. 1928: 152ff].

Di Sawah Lunto, pada awal 1930an terdapat 5.972 bouw sawah (4.240 ha), yang berarti rata-rata kepemilikan per kapita hanya sebesar O.14 bouw (O.10 ha), meskipun tentu saja sebagian besar penduduknya tinggal di kawasan kota. Jika mengecualikan jumlah penduduk di kota tersebut, maka kepemilikan per kapita hanya sebesar O,17 ha [Collectie Koorn, No 367]. Lahan di sini dikatakan kurang cocok untuk bersawah, sehingga hasil panen mungkin lebih rendah dibandingkan di Muara Labuh [Ginkel et el. 1928: 162]. Luas dan Hasil sawah di Sijunjung juga relatif rendah. Hasil panen rata-rata 25 pikul per bouw dengan rata-rata kepemilikan per kepala hanya sekitar O.12 bouw [Ginkel et al. 1928: 161ff]. Di desa-desa di Alahan Panjang, di mana kepemilikan sawah per kepala relatif baik, hasil panennya lebih banyak. Desa-desa seperti Kota Gedang, Kota Lawas, Batu Banjak, Limau Lunggo, Sirukam, Supajang dan Air Dingin, menghasilkan 36 pikul per bouw[Ginkel et al. 1928: 164]. Namun secara umum wilayah ini tidak kaya akan hasil sawah. Di desa-desa yang terletak di ketinggian, hasil panennya lebih rendah [Schrieke, 155: 101ff].

Di seluruh wilayah ini, penduduk desa juga menanam tanaman pangan dan tanaman komersial lainnya untuk pasar dunia. Muara Labuh, meskipun posisinya bagus dalam soal pertanian sawah (dulu merupakan daerah surplus beras), sejak tahun 1925 mulai mengimpor beras dari Alahan Paajang dan fokus pada budidaya kopi. Impor beras berjumlah sekitar 41,00O pikul pada 1925, dan ekspor kopi sekitar 6,OOO pikul pada tahun yang sama [Schrieke, 1955: 101]. Schrieke menggambarkan periode ini (boom komoditas kedua yang dimulai pada akhir tahun 1924) sebagai periode ‘gila kopi’ di Muara Labuh: anak-anak dilarang ke sekolah dan masyarakat hanya tertarik pada budidaya kopi. Pada 1923 terdapat sekitar 2,000 bouw perkebunan kopi, di mana 1,500 bouw di antaranya lahan yang ditanami (jumlah ini diperkirakan meningkat pada tahun 1924). Hasil rata-ratanya adalah sekitar 10 pikul kopi per bouw, dan rata-rata per kepala memiliki O.384 ha [Ginkel, et al. 1928: 152ff.].

Di Sijunjung, penduduk desa membudidayakan karet di lahan kering dengan rata-rata hasil 4 pikul per bouw[Ginkel et al. 1928: 162]. Karet, kopi, tebu, ubi, jagung, tembakau dan pisang juga dibudidayakan di Alahan Paajang untuk dipasarkan [Schrieke 1955: 101ff.; Collectie Koorn No. 367]. Data dari Westkust Rapport [Ginkel et al. 1928] menunjukkan bahwa tanaman komersil untuk pasar lokal dan regional memiliki posisi lebih penting di Alahan Panjang dibandingkan di Muara Labuh. Sebelumnya, 47,9% pendapatan berasal dari budidaya tanaman pangan, dibandingkan dengan hanya 14,3% dari tanaman ekspor. Angkanya untuk Muara Labuh masing-masing 23,8% dan 29,4%. [Ginkel et al. 1928: 48].

Kebutuhan para petani akan uang tunai juga terpenuhi dengan cara lain. Dalam sebuah dokumen yang menarik, Korn [Collectie, Korn No. 367] memberikan data yang rinci mengenai pendapatan di berbagai bidang pekerjaan di Sawah Lunto pada awal 1930an: bercocok tanam dan berdagang

kopi, beras, jagung, kacang tanah, gambir, dan buah-buahan (durian, manggis); beternak (kerbau, sapi, kambing, itik dan ayam); produksi gerobak kuda dan kerbau; pengemudi andong dan bus; pemilik kedai kopi dan warung makan; pandai besi, penjahit, tukang cuci, pelukis, tukang kayu, dan tukang sepatu. Ternak juga dipelihara untuk diperjualbelikan di desa-desa seperti Alahan Panjang, Muara Labuh dan Sijunjung. Semua sumber sejarah membahas pentingnya perdagangan kecil-kecilan dan produksi komoditas kecil sebagai sumber pendapatan di pasar-pasar kecil di distrik-distrik terpencil. Oleh karena itu, di seluruh wilaya Perbatasan Selatan ini, terdapat desa-desa tempat diadakannya pasar mingguan, di mana terdapat juga konsentrasi pedagang kecil, pandai besi, tukang kayu, tukang batu, dan pengrajin lainnya. Di Sawah Lunto pasar-pasar seperti ini ditemukan di Silungkang, Padang Sibusuk, Pamuatan, Muara Bodi, Talawi, Sijantang dan Kolok. Tentu saja Silungkang juga merupakan tempat industri tenun rumahan [Oki 1980]. Di Alahan Panjang, pasar pusatnya berada di negeri Alahan Panjang sendiri serta di desa Sungei Nanam, Talang Berbungo, Sarik Alahan III, Air Ampuh (Air Dingin), Simpang (Tanjung nan IV), Bukit Sileh, Kota Anau dan Kubang nan II. Di Muara Labuh pasarnya juga terdapat di Muara Labuh itu sendiri serta di desa Lolo, Surian, Pasir Talang, Kota Baru, Lubuk Gedang, Lubuk Malako, Bidar Alam dan Abai [Collectie Korn, No 367]. Di Sijunjung, pasar lokalnya berada di Sijunjung dan Padang Sibusuk.

Akhirnya uang tunai dapat diperoleh dari kerja upahan. Di Muara Labuh, beberapa warga desa bekerja sebagai buruh `bebas’ di perkebunan-perkebunan Eropa terdekat. Di Muara Labuh dan Alahan Panjang juga terdapat penggunaan tenaga kerja upahan di pertanian desa, serta sistem bagi hasil untuk memanen padi dan penyadapan karet. Namun, nampaknya tidak terdapat jumlah tenaga kerja upahan yang signifikan dalam perekonomian petani. Pada masa ekspansi kolonial, di sektor tanaman komersial skala kecil terjadi kekurangan tenaga kerja yang parah.

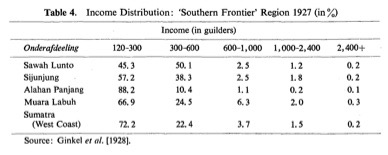

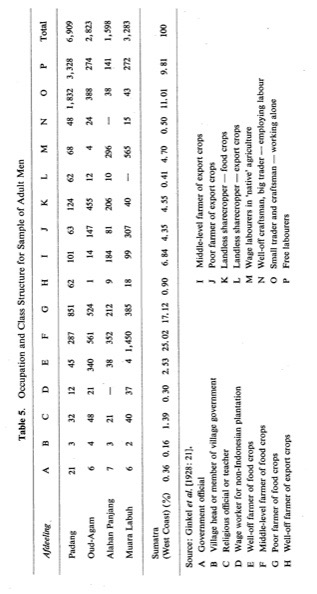

Juga terdapat variasi pendapatan yang cukup besar di wilayah tersebut. Rata-rata penghasilan kena pajak tahunan per anggota keluarga dalam sampel keluarga yang didata Commissie van Onderzoekn 1927 [Ginkel et al. 1928] adalah 51,39 gulden di Alahan Panjang dan 167,33 gulden di Muara Labuh. Tabel 4 menunjukkan distribusi pendapatan dihitung dari data yang digunakan untuk perpajakan. Yang terakhir, Westkust Rapport mencantumkan beberapa data mengenai pekerjaan dan struktur kelas untuk wilayah sampel yang meliputi Alahan Panjang dan Muara Labuh. Data ini dirangkum dalam Tabel 5.

Penjelasan ringkas soal etnografi ekonomi di atas, sebagaimana telah saya kemukakan, memberikan gambaran perekonomian Perbatasan Selatan yang tidak jauh berbeda dengan daerah lain di Sumatera Barat.[2] Sebagian besar penduduk desa terlibat dalam aktivitas subsisten dan berbagai aktivitas untuk memperoleh uang tunai. Laki-laki dan perempuan menanam padi di tanah pusakonya untuk penghidupan keluarga, dan memperoleh uang tunai dari perdagangan kecil-kecilan, produksi komoditas kecil dan tanaman komersial untuk pasar lokal, regional dan internasional. Kesenjangan pendapatan memang ada, namun hal ini tidak terjadi dalam perekonomian petani itu sendiri. Kesenjangan ini terkait dengan apa yang disebut posisi kelas mikro. Beberapa petani menyewakan tenaga kerja mereka; petani lainnya menyewa pekerja upahan. Sebagian kecil keluarga yang tidak memiliki akses terhadap tanah pusako menanam padi dengan sistem bagi hasil. Namun mayoritas petani adalah anggota ‘perusahaan’ individu atau keluarga yang tidak mempekerjakan pekerja upahan; Individu dan/atau anggota keluargalah yang menyediakan tenaga kerja tersebut. Hanya ada sedikit sekali perubahan yang terjadi dalam rentang waktu panjang mengenai persoalan ini selama hampir 50 tahun sejak dilakukannya penelitian oleh Commissie van Onderzoek [Ginkel, et al. 1928]. Kecilnya jumlah tenaga kerja upahan dalam kegiatan agrikultur kaum tani belum meningkat secara signifikan.

Sebagai kesimpulan, penting untuk memberikan beberapa komentar mengenai bagaimana sektor komersial diorganisir. Pertama, perlu dicatat bahwa tidak ada perbedaan yang jelas antara pekerjaan produktif dan distributif. ‘Pedagang kecil’ adalah label yang melekat pada diri seseorang yang membentuk suatu mata rantai panjang yang terbentang dari produsen hingga konsumen. Pedagang terlibat dalam beberapa aktifitas yang mungkin bisa dideskripsikan sebagai pekerjaan produktif, seperti halnya banyak produsen dan petani yang berperan dalam pemasaran produk mereka. Hubungan dalam mata rantai ini sering kali terjadi antara para pengusaha yang mempunyai kedudukan yang setara, baik mereka sebagai “pedagang” maupun “produsen”. Hubungan ini terkadang juga merupakan hubungan kekerabatan, namun hampir selalu merupakan hubungan personal dan non-hierarki, yang biasanya dibentuk oleh aliran kredit satu arah dalam jumlah kecil (biasanya mengalir dari kutub produktif ke kutub distributif). Batasan yang kabur antara ranah produksi dan distribusi menjadi semakin tidak jelas karena banyaknya pekerjaan yang dilakukan dengan mobilitas tinggi. Meskipun ada kecenderungan spesialisasi pekerjaan di tingkat lokal, petani kopi juga cenderung menjadi pedagang kopi, penggembala ternak menjadi tukang jagal, tukang kayu menjadi pedagang kayu bahkan pengumpul kayu, dan seterusnya.

Kedua, seperti telah dikatakan, terdapat perbedaan pada tingkat tertentu di antara usaha-usaha komersial. Beberapa usaha mungkin mempekerjakan pekerja upahan di bidang budidaya tanaman, produksi kerajinan tangan, pertokoan, dll.; masih banyak lagi yang dimiliki dan dioperasikan secara individual; dan beberapa lainnya beroperasi hanya dengan kredit, atau di bawah payung kredit perusahaan yang lebih besar. Tampaknya di sini ada hubungan antara posisi dalam struktur kelas mikro dan akses terhadap properti melalui keanggotaan suku dan desa. Oleh karena itu, pada 1971, saya menemukan bahwa pandai besi yang mempekerjakan buruh upahan lebih mungkin memiliki akses ke lebih banyak sawah pusako dibandingkan pengusaha perorangan yang, pada gilirannya, cenderung memiliki lebih banyak sawah dibandingkan buruh upahan. Alasannya jelas. Semakin banyak reproduksi yang bisa dilakukan di luar sirkuit komoditas oleh suatu keluarga dan usaha, semakin banyak pula uang tunai yang dibutuhkannya sebagai modal untuk menghasilkan komoditas dan menjalankan usahanya. Oleh karena itulah padi yang ditanam di tanah keluarga tidak dipungut biaya (tidak ada ongkosnya). Hal ini meningkatkan potensi arus kas ‘perusahaan’. Hal ini juga berlaku untuk akses terhadap alat-alat produksi. Pandai besi, misalnya, yang menggunakan arang untuk menempa. Jika arang tersebut dapat diperoleh secara gratis dari hutan yang berada di wilayah ulayat nagari, maka tingkat keuntungan yang lebih besar dapat dicapai dibandingkan jika pandai besi harus membeli arang atau batubara di pasar. Hal ini dapat diperluas dengan melihat ketersediaan lahan untuk pertanian komersial, untuk beternak, dan akses terhadap lahan untuk pasokan kayu bagi pedagang kayu atau tukang kayu, rotan untuk produsen atau penjual produk rotan, dll. Dengan kata lain, produsen/pedagang komoditas kecil berkepentingan untuk mempertahankan akses terhadap produk-produk tersebut (alat produksi, pangan untuk konsumsi keluarga), yang dapat diperolehnya di luar pasar. Mereka sedapat mungkin akan menghindari pembelian barang-barang konsumsi dan alat-alat produksi.

Pengaruh Perekonomian Eropa di Perbatasan Selatan

Dalam pembahasan sebelumnya mengenai adat dan perekonomian di wilayah Perbatasan Selatan Minangkabau kita telah mencatat bahwa, kecuali variasi yang ada di mana-mana di wilayah Minangkabau pada saat itu, Perbatasan Selatan tidak berbeda secara signifikan dengan wilayah lain. Berdasarkan materi yang telah disampaikan sejauh ini mengenai perekonomian Indonesia dan masyarakat di wilayah tersebut, kita juga belum mempunyai alasan untuk meragukan penjelasan/eksplanasi yang telah diterima secara umum mengenai perubahan ekonomi dan kesadaran politik yang dikemukakan oleh Schrieke dan yang lainnya. Terlebih lagi, tidak ada diferensiasi kelas internal yang signifikan dalam perekonomian petani, atau setidaknya tidak cukup untuk menjelaskan adanya perjuangan kelas dalam komunitas petani.

Eksplanasi yang didasarkan pada diferensiasi kelas internal yang signifikan memang tidak dapat menjelaskan mengapa ideologi dominan di kalangan pendukung komunis di kawasan ini sebagian besar didasarkan pada konsepsi etnis, yaitu penyamaan antara kapitalisme dengan kolonialisme dan juga dengan Belanda, serta persepsi mengenai perjuangan sebagai perjuangan mukmin sejati melawan orang kafir.

Sayangnya, semua penjelasan terdahulu mengenai perubahan ekonomi dalam beberapa dekade pertama abad ini, dan penjelasan mengenai penyebaran PKI, tidak memperhitungkan secara penuh peran negara kolonial dalam pembentukan perekonomian lokal. Seperti yang akan kita lihat, khususnya di Perbatasan Selatan, lahan-lahan luas yang diambil alih dengan berbagai cara oleh negara kolonial sendiri, pada dasarnya telah membuat tertutupnya lahan-lahan itu bagi pengusaha lokal. Meskipun hanya sedikit penduduk desa Minangkabau yang terproletarisasi secara langsung melalui bentuk `penutupan’ ini, dampaknya pasti sangat besar bagi perekonomian lokal, yaitu hilangnya akses terhadap tanah untuk bercocok tanam dan penggembalaan ternak, serta akses terhadap hutan untuk mengumpulkan kayu untuk dijual, dan komoditas lainnya, yang secara kolektif disebut hasil hutan, yang selama berabad-abad telah menjadi andalan perekonomian komersial Minangkabau.

Ada beberapa alasan mengapa banyak pengamat gagal mempertimbangkan proses ini. Pertama, Schrieke jelas merasa bahwa bentuk usaha kapitalis di kawasan ini hanya punya dampak baik, karena membawa kekayaan dan lapangan kerja ke daerah-daerah yang sebelumnya terbelakang. Oleh karena itu dia mengabaikan dampak buruk dari perkembangan ini. Seperti yang ditunjukkan oleh Oki [1977], Schrieke mendasarkan model masyarakat Minangkabau pada masa itu pada wilayah-wilayah yang perkembangannya relatif tidak signifikan. Sementara itu, wilayah-wilayah yang paling banyak mendapat dukungan dari PKI adalah Perbatasan Selatan, di mana terjadi pemindahtanganan tanah oleh negara kolonial yang menjadi aspek sejarah penting di wilayah tersebut.

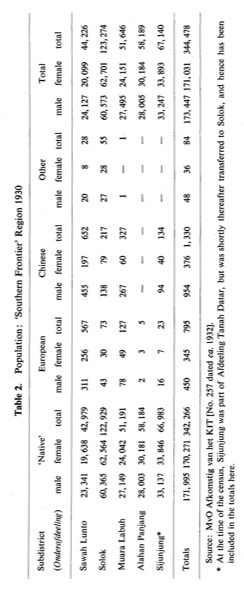

Kedua, para pengamat telah disesatkan oleh kurangnya jumlah pekerja proletariat Eropa di wilayah tersebut (lihat Tabel 5) sehingga berasumsi bahwa pemindahtanganan lahan untuk perkebunan dan eksplorasi pertambangan pastilah tidak terlalu berpengaruh. Cara pandang ini diperburuk oleh fakta bahwa bahkan pada tahun 1920-an, dan tentunya pada masa depresi, sebagian besar lahan yang dialokasikan untuk perusahaan-perusahaan Eropa belum digunakan. Hal ini disebabkan oleh ketidakcocokan wilayah tersebut untuk pertanian perkebunan, dan adanya pasar tanah yang sangat spekulatif, di mana sewa diberikan kepada individu dan perusahaan yang tidak berniat menggunakan tanah tersebut untuk bercocok tanam, namun hanya tertarik untuk membuat uang dengan menaikkan harga tanah. Karena alasan-alasan ini dan alasan-alasan lainnya, para peneliti telah disesatkan oleh pernyataan Asisten Residen van Heuven yang menyatakan bahwa peraturan agraria di Sumatera Barat adalah surat mati [MvO B.H.F. van Heuven dalam MR 19351254].

Ketiga, Schrieke, dan mereka yang mengandalkan Westkust Rapport karena terlalu meremehkan pentingnya ekonomi komersial hasil hutan dan kayu, juga terjerumus pada asumsi yang keliru bahwa berlakunya aturan hutan lindung hanya berdampak kecil terhadap penduduk Minangkabau. Mereka berargumentasi seperti itu, karena pada sebagian besar kasus, hutan lindung tetap terbuka bagi penduduk desa yang mempunyai hak tradisional atas wilayah hutan lindung tersebut, sehingga masih diperbolehkan mengumpulkan kayu untuk digunakan sendiri. Meskipun hal ini mungkin dapat melindungi hak-hak khusus tesebut, peraturan dari pemerintah kolonial membuat eksploitasi hutan secara komersial oleh Minangkabau menjadi ilegal.

Dalam makalah ini saya hanya akan menyajikan tinjuan ringkas dari banyaknya sumber terdahulu terkait topik ini.

Melalui undang-undang agraria baru yang pertama kali disahkan pada tahun 1874 dan terus direvisi setelahnya, negara kolonial di Sumatera Barat dianggap sebagai pemilik utama atas seluruh tanah “terbuang”, yaitu tanah yang saat itu tidak digunakan sebagai pemukiman atau yang tidak diolah untuk lahan pertanian. Pada saat yang sama, negara kolonial sedang melakukan negosiasi untuk mendapatkan lahan yang luas di dekat Sawahlunto guna penambangan batu bara yang konsesinya terus diperluas secara bertahap pada abad ke-20. Terlepas dari pemindahtanganan (dengan kompesasi) lahan `terbuang’ serta sawah untuk membuka tambang Ombilin, di tahun-tahun setelah pergantian abad semakin banyak pemberian elipacht (sewa) untuk pertanian yang hampir seluruhnya diberikan ke orang Eropa. Pemberian erfpacht sebenarnya sudah dimulai di wilayah Tanah Datar pada abad kesembilan belas; namun pada abad ke-20 muncul kecenderungan untuk memberikan erfpatch di rantau atau kawasan-kawasan terpencil, termasuk wilayah-wilayah taklukan baru di Muara Labuh. Antara tahun 1877 dan 1922 pemerintah kolonial menyetujui permohonan di Muara Labuh untuk pemindahtanganan tanah (sebelumnya merupakan tanah ulayat masyarakat desa di wilayah tersebut) pada erfpatch seluas 33.677 ha dengan total 34 penyewaan terpisah. Dari semua lahan ini, hanya sebagian kecil yang benar-benar ditanami pada tahun 1930-an [Collectie Korn No. 367]. Ini disebabkan oleh dampak depresi terhadap perusahaan-perusahaan Eropa dan karena sebagian lahan itu belum pernah ditanami tetapi tetap tidak diolah oleh para spekulan tanah [MvO LeFebvre in MR 1919/29041]. Lahan yang tengah diolah sebagian besar digarap oleh buruh kontrak asal Jawa, meskipun beberapa perkebunan juga mempekerjakan orang-orang dari desa-desa sekitar Minangkabau saat kebutuhan akan tenaga kerja sangat besar.

Meskipun sebagian besar lahannya belum ditanami, dan meskipun menurut anggapan umum, Muara Labuh adalah daerah berpenduduk sedikit dan tersedia banyak lahan untuk semua orang, Asisten Residen Sumatera Barat pada akhir tahun 1910-an telah mengamati bahwa tidak ada cukup lahan berkualias untuk budidaya tanaman komersial ‘asli’ karena begitu banyaknya lahan berkualitas yang terikat dengan erfpatch [MvO LeFebvre in MR 1919/29041: 57].

Di Sawah Lunto, seperti yang telah kita amati, peningkatan konsesi untuk tambang Ombilin terus menerus menjadi sumber keresahan, terutama di desa-desa sekitar seperti Talawi, di mana hingga saat ini masyarakat masih membicarakan tentang `pencurian’ tanah mereka oleh Ombilin dengan kompensasi yang tidak memadai.

Di Alahan Panjang, dimana lebih sedikit lahan yang disewakan sebagai erfpatch, banyak lahan yang diserahkan kepada perusahaan-perusahaan Eropa untuk eksplorasi pertambangan. Meskipun penyerahan macam itu tidak sepenuhnya melanggar aturan adat desa-desa yang memiliki hak ulayat di wilayah konsesi, terdapat banyak perselisihan antara penduduk desa dan pendatang mengenai alokasi lahan dengan cara ini [Schrieke, 1955]. Pada 1914 satu-satunya erfpacht di Alahan Panjang, yang luasnya kurang lebih 2.300 ha, diberikan kepada perusahaan Belanda. Namun, pada 1920-an dan awal 1930-an, 102.683 ha diberikan pada firma penambangan milik Eropa.

Oleh karenya kita dapat menyimpulkan bahwa, pada periode yang dibahas di sini, kepemilikan tanah oleh orang-orang Eropa merupakan elemen penting di Perbatasan Selatan, meskipun semua analisis terdahulu menyatakan sebaliknya. Selain itu, angka-angka agregat yang ditulis di atas kemungkinan besar meremehkan dampak yang mungkin timbul dari erfpacht, karena angka-angka tersebut tidak menunjukkan bahwa biasanya tanah terbaik diberikan kepada perusahaan-perusahaan Barat, dan, setidaknya di Muara Labuh, lokasinya cukup dekat dengan desa-desa, karena para pengusahan perkebunan berharap bisa merekrut tenaga kerja dari pemukiman-pemukiman Melayu di sekitarnya.

Sejauh ini kita telah melihat adanya hibah tanah yang diberikan oleh negara kolonial kepada pihak swasta lewat erfpatch. Jumlah lahan yang `diambil dari peredaran’ semakin banyak sejak 1910-an melalui kebijakan reservasi hutan, sebuah kebijakan yang telah menyebabkan perselisihan politik di wilayah inti Minangkabau. LeFebvre [Schrieke 1955] membahas kemungkinan terjadinya ledakan kekerasan di lereng Gunung Singgalang, karena ditetapkannya lahan tempat penduduk biasanya menaman sayuran dan tebu sebagai hutan lindung, yang membuat mereka tidak bisa lagi mengolah lahan tersebut. Seperti telah kita ketahui, penetapan kawasan hutan mungkin merupakan isu politik utama pada tahun 1923, ketika penolakan terhadap kebijakan Dinas Kehutanan itu menjadi salah satu faktor pendorong utama diadakannya rapat umum yang dipimpin oleh Abdul Muis.

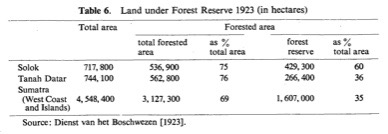

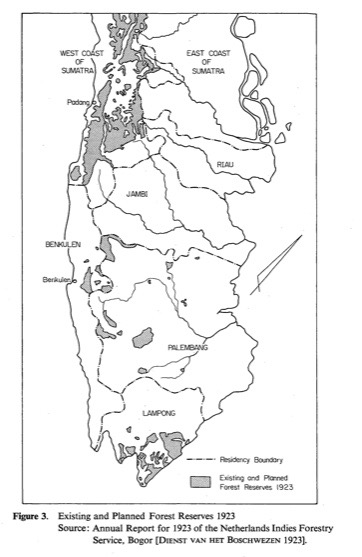

Sepanjang 1920-an, semakin banyak lahan yang dicadangkan dan dibatasi untuk diolah petani serta untuk eksploitasi komersial. Pada 1924, misalnya, 75% kawasan hutan di Kabupaten Solok ditetapkan sebagai hutan lindung, yang merupakan 60% dari total luas distrik tersebut (lihat Tabel 6). Gambar 3 juga menunjukkan bahwa sebagian besar lahan di Perbatasan Selatan dicadangkan dengan cara ini. Selain hambatan bagi perekonomian komoditas lokal/pribumi/setempat, keberadaan hutan lindung juga mempunyai dampak lain. Meskipun tampaknya dilakukan karena alasan ekologis, konservasi hutan bukannya tanpa kepentingan komersial. Banyak sekali kasus pemberian konsesi oleh Dinas Kehutanan untuk pemanfaatan kayu dan hasil hutan lainnya. Hal ini menimbulkan konflik, pertama, dengan desa-desa yang mempunyai hak ulayat di kawasan konservasi; karena menurut mereka, mereka seharusnya memenuhi syarat untuk menerima bungo kayu, ‘pajak tradisional’ yang telah kita bahas sebelumnya. Dalam banyak kasus, permintaan bungo kayu mereka ditolak, hingga dilaksanakannya apa yang disebut Putusan Solok pada tahun 1928, yang berupaya memberikan kompensasi atas hal tersebut.[3] Kedua, pembatasan pemanfaatan hutan yang mencegah eksploitasi komersial oleh pengusaha Minangkabau dianggap diskriminatif ketika orang Eropa malah diberikan konsesi. Kasus yang paling terkenal adalah pemanfaatan hutan lindung atau cagar alam Sijunjung, oleh kontraktor swasta dengan izin dari tambang Ombilin, untuk mengumpulkan kayu dalam jumlah besar untuk digunakan di pertambangan. Hal serupa juga terjadi di Padang, ketika pabrik semen Indarung diizinkan mengeksploitasi hutan lindung di dekatnya sebagai sumber kayu untuk bangunan pabrik dan perumahan karyawan.[4]

Gambaran yang samar-samar mengenai penerabasan atas hak tanah di Minangkabau ini menunjukkan bahwa, berbeda dengan kesan sebagian besar pengamat di kemudian hari, transformasi struktur agraria yang menyusul undang-undang pertanahan baru di Sumatera Barat sangatlah signifikan di seluruh Sumatera Barat, dan khususnya di Perbatasan Selatan.

Kesimpulan: PKI di Kawasan Perbatasan Selatan

Kini kita mempunyai data yang dapat menjelaskan mengapa PKI mampu memperoleh begitu banyak pendukung, melakukan mobilisasi melawan kapitalis kafir di Sumatera Barat pada 1920an, dan khususnya mengenai kebangkitan PKI yang cepat di wilayah Perbatasan Selatan pada 1926. Sekarang kita dapat membuat beberapa kesimpulan observasi.

Dampak dari transformasi agraria yang dilakukan negara kolonial di wilayah ini adalah, pertama, menimbulkan konflik antara desa setempat dengan negara, konflik yang berkaitan dengan hak ulayat masyarakat dan pembayaran bungo kayu. Namun, yang mungkin lebih penting lagi adalah konflik antara kelas pedagang kecil, pengrajin dan perempuan, dan petani penghasil uang yang dijelaskan di atas, dengan pihak-pihak yang mewakili negara kolonial di sisi lainnya.

Sebagian besar desa dan distrik yang disebutkan di sini sebagai pusat kegiatan PKI dalam periode ini, merupakan pusat perdagangan, besar atau kecil, yang mempunyai hubungan ekonomi dengan daerah pedesaan di sekitarnya. Pemindahtanganan dan dijadikannya `tanah terbuang’ sebagai hutan lindung oleh negara kolonial di wilayah-wilayah tersebut, mengakibatkan terputusnya akses anggota kelas yang tadi disebut terhadap tanah dan lahan di sekitar wilayah pedesaan, dan dengan demikian memaksa kelas komersial itu semakin bergantung pada sirkuit komoditas produktif dan input distributif agar bisa melakukan reproduksi. Singkatnya, periode ini menandai transisi dari perekonomian petani ke perekonomian yang didominasi oleh produksi komoditas kecil [Kahn 1982]. Pada saat yang sama para produsen komoditas kecil ini berada dalam posisi untuk dapat mengamati secara langsung penyebab terasingnya mereka dari lahan dan perekomian petaninya: negara kolonial Belanda sendiri yang berperan sebagai kapitalis. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kaum termiskin dalam masyarakat bersimpati atas analisa yang diberikan oleh PKI. Ia berhubungan langsung dengan pengalaman mereka sendiri.

Dapat ditambahkan bahwa penjelasan mengenai kebangkitan PKI ini juga didukung oleh fakta-fakta lain. Pertama, diketahui bahwa sebagian besar pendukung PKI yang ikut serta dalam pemberontakan Silungkang bukanlah penduduk asli Silungkang, melainkan berasal dari daerah lain di Sumatera. Data yang diberikan oleh van Heuven [MvO B.H.F. van Heuven dalam MR 1935/254] tentang asal usul 109 orang yang ditangkap karena perannya dalam PKI pada periode ini, menunjukkan banyak di antaranya lahir di daerah inti Minangkabau. Serupa dengan itu, pembacaan riwayat hidup singkat orang-orang yang ditangkap, yang terdapat dalam catatan interogasi mereka, menunjukkan bahwa sebagian besar pendukung PKI secara geografis sangat berpindah-pindah, dan sebagian besar dari mereka pernah bekerja dalam perdagangan kecil-kecilan dan pertanian skala kecil di wilayah Perbatasan Selatan itu sendiri.

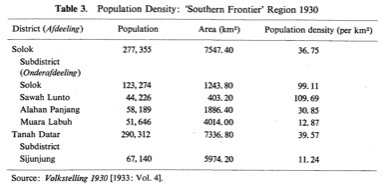

Kita tahu bahwa tingkat pertumbuhan penduduk di Solok, Sawah Lunto, Alahan Paniang dan Muara Labuh, antara 1920 dan 1930 termasuk yang tertinggi di Sumatera Barat [Volkstelling 1930 1933: Tabel 6], dan jumlah penduduk yang besar itu menurut sensus Muara Labuh dan Sawah Lunto tahun 1930 berasal dari wilayah lain di Sumatera Barat [Volkstelling 1930 1933: halaman pengantar tentang migrasi]. Ini merupakan alasan lain mengapa temuan Schrieke tidak memadai, karena ia dan anggota Komisi lainnya berusaha menjelaskan dukungan PKI hampir seluruhnya dalam kaitannya dengan struktur sosial dan ekonomi nagari, sehingga tidak melihat dinamika perkembangan komersial di dalam dan sekitar pasar di mana orang luar maupun penduduk lokal berdatangan.

Terakhir, penjelasan ini juga menunjukkan mengapa PKI mampu memperoleh dukungan bahkan dalam periodse saat terjadinya ekspansi ekonomi di seluruh wilayah Perbatasan Selatan. Karena justru pada periode inilah permintaan akan tanah sangat besar, baik oleh kepentingan asing maupun masyarakat lokal. Dan dengan demikian, konflik kelas yang hebat antara negara kapitalis dan produsen komoditas kecil juga terjadi (Selesai).

*Diterjemahkan untuk tujuan pendidikan non-komersil dari artikel berjudul Peasant Political Consciousness in West Sumatra : A Reanalysis of the Communist Uprising of 1927, karya Joel S Kahn.

Catatan kaki:

[1] bagian ini merangkum penelitian yang masih berlangsung, dan oleh karena itu masih kurang lengkap. Ada tiga sumber utama untuk analisis ini. Pertama, ada bagian ekonomi dari Westkust Rapport [Ginkel, et al 1928]. kedua, terdapat dokumen-dokumen yang jauh lebih baik (sebagian besar merupakan data dari awal tahun 1930-an) yang dikumpulkan oleh Korn sebagai bagian dari usulan monografi ekonomi mengenai wilayah tersebut. Ini adalah koleksi yang luar biasa kayanya, dan di sini kita hanya dapat melihat sekilas permukaannya saja [Collectie Korn, 367]. Terakhir, terdapat materi dalam berbagai Memorie van Overgave (MvO) untuk Residen secara keseluruhan dan juga dari pejabat setempat. Sayangnya, yang terakhir ini sering kali disensor secara ketat. Koleksinya awalnya disimpan di Koninglljk Instituut di Amsterdam dan sekarang dipindahkan ke Rljksarchief di Den Haag (di sini disebut MvO KIT).

[2] gambarannya juga tidak jauh berbeda saat ini. Dalam hal struktur pekerjaan dan kelas, terdapat kesamaan yang luar biasa dengan perekonomian desa Minangkabau pada awal tahun 1970an (bandingkan Tabel 5, dengan Tabel 6.1, 6.2 dan 6.3 dalam Kahn [1980a]).

[3] Untuk diskusi mengenai peraturan tersebut, dan kesulitan yang dihadapi Dinas Kehutanan di Sumatera Barat dalam menegakkan peraturan tersebut, lihat artikel oleh Schnepper [1922a, 1922b, 1923, 1925].

[4] Cagar alam Sljunjung dan keberatan lokalnya dibahas di berbagai sumber. Lihat misalnya Collectie Korn [Nos. 352, 366] dan MvO dari Controleur Sijuajung, Bruins, juga dalam koleksi Korn.

Bibliographi:

Sumber-sumber yang Tidak Diterbitkan:

Saya telah mengutip dua jenis materi yang tidak diterbitkan. Yang pertama berasal dari arsip Kementerian Koloni (fbrmer), yang sekarang disimpan di Algemeen Rijksarchief di Den Haag. Yang kedua adalah koleksi dokumen pribadi (lihat di bawah). Bahan arsip diinventarisasi (dan karenanya dikutip dalam teks) menurut sistem yang diterapkan oleh Kementerian Koloni. Barang-barang yang dikirim dari Indonesia kembali ke Belanda diberi nomor inventaris, rangkaian nomor yang dimulai setiap tahun. Arsip-arsip ini disebut mailrapporten (disingkat MR). Oleh karena itu, laporan surat kelima yang diterima jn 1928 dapat disebut sebagai MR 1928/5. Beberapa mailropporten telah dihapus dari urutan ini, dan disimpan dengan dokumen terkait dalam rangkaian verbalen terpisah (disingkat V) (menit). Apabila hal ini telah terjadi, maka diberikan acuan kepada deret verbalen yang diinventarisasi serupa menurut tahun dan nomor, misalnya V 1928/5.

Termasuk dalam seri mailrapport adalah apa yang disebut Memorien van Overgave (disingkat MvO). Ini adalah laporan yang ditulis oleh administrator kolonial setelah meninggalkan jabatannya. MvO dari pejabat tingkat yang lebih tinggi disimpan dalam seri terpisah di arsip. Beberapa MvO dari pejabat tingkat rendah (asisten penduduk, pengawas, dll.) kini juga tersedia di arsip Rljks, meskipun banyak yang dipotong secara drastis oleh sensor politik. Kadang-kadang versi lengkap dari MvO ini dapat ditemukan di berbagai koleksi pribadi (lihat, misalnya, Koleksi Korn No. 321, di bawah).

akhirnya, perlu dicatat bahwa laporan surat masuk diklasifikasikan dan disimpan menjadi dua

seri terpisah: terbuka dan rahasia. Ketika suatu barang diklasifikasikan sebagai rahasia, maka barang tersebut diinventarisasi sebagai berikut: MR 1928x.

Saya juga mengutip materi yang disimpan dalam koleksi pribadi. Saya telah mengutip dalam teks tiga kumpulan seperti itu. VE. Korn, yang bertugas di pemerintahan Hindia Belanda, dan kemudian menjadi dosen di bidang hukum adot, mengumpulkan banyak sekali materi yang relevan dengan penelitian ini. Makalahnya bersama Damste disimpan di Koninklljk Instituut voor Taal-, Land-, en Volk-enkunde. R. Kern adalah penasihat Gubernur Jenderal bidang ‘Urusan Pribumi’ selama periode pemberontakan komunis, dan koleksi makalahnya (tersedia dalam bentuk mikrofilm di Perpustakaan Universitas Cornell) berisi sejumlah hal yang menarik. Koleksi dari dokumen tersebut yang dikutip di sini adalah;

Collectie Damste:

No. 53 n.d.KrantenKnipselsoverMinangkabau.

Collectie Korn:

No. 321 Aanvullende memorie van overgave (see above) van den Controleur van Sidjoend-

joeng, B. A. Bruins, 1930-1933.

No. 327 Monografieen over adat en bestuursinrichting etc.: Afdeeling Solok, onderafi deeling Muara Labuh.

No. 352 Afschriften van Stukken en brieven betreffende het grondenrecht 1872-1936.

No. 367 Stukken betreffende de samenstelling van een economische memorie van de afdeeling Solok (materials dated 1912-1935).

Collectie Kern:

No. 144 Politieke toestand ter Sumatra’s Westkust (1924).

No. 145 Vorstel om Natar Zainuddin en Hadji Datuk Batuah te Indonesia (1924).

No. 146 Geheime Nota voor de Adviseur voor Inlandse Zaken over het Communisme ter

Westkust van Sumatra.

No. 148 De jongste gebeurtenissen ter Westkust van Sumatra.

Terakhir, saya juga merujuk pada dokumen stensilan yang dibuat oleh sebuah partai yang mengaku penerus PKI tahun 1920-an. Partai tersebut dinamakan ‘Dewan Pusat Karya Perdjunagan Penemai Indonesia’. Pernyataan tersebut tertanggal 17 Februari 1971, dan dokumen tersebut dengan baik hati diberikan kepada saya oleh Dr. Audrey Kahin dari koleksi pribadinya.

Sumber-sumber yang Diterbitkan:

Abdullah, Taufik. 1967. Minangkabau 1900-1927: Preliminary Studies’in Social Development. MA Thesis, Cornell University.

Abdullah, Taufik. 1971 Schools and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatra (1927-1933).Cornell University Modem Indonesia Project, Monograph Series No. 50. Cornell University, Ithaca, NY.

Benda, Harry and Ruth McVey (eds.) 1960 The Communist UPrisings of 1926-1927 in indonesia: Key Documents. Cornell University Modern Indonesia Project, Translation Series. Cornell University, Ithaca, NY.

Benda-Beckmann, F. von. 1979. Property in Social Continuity: Continuity and Change in the Maintenance of Property Relationships through Time in Minangkabau, West Sumatra. Verhandelingen van het Koninklljk Instituut voor Taal-, Land-, en Volkenkunde, No. 86. The Hague: Martinus Nijhoff.

Blumberger, J. Th. Petrus. 1935. De Communistische Bewegingin NecierlandscheIhdie’. Haarlem:Tljeenk Willink.

Dients Van Het Boschwezen. 1923. Verslag I923, Bogor (Netherlands Indies Forestry Service, Annual Report 1923).

Dingley. S. 1926. The Peasants Movemen’t in indonesia. Berlin: Prager.

Dobbin. C. 1977. Economic Change in Minangkabau as a Factor in the Rise of the Padri Movement. Indonesia 23: 1-38.

Dobbin. C. 1983. Islamic Revivalism in a Changing Peasant Economy. London and Malmo: Curzon Press.

Dupre, George and Pierre-Philippe Rey. 1 978. Reflections on the Relevance of a Theory of the History of Exchange. In David Seddon (ed.), Relations of Production, London: Cass, pp. 171-208.

Ginkel, Fievez de Malines van et al. (eds.) 1928 Westkust Rapport: Rapport van cle Commissie van Onderzoek ingesteld bij het Gouvernementsbesluit van 13 Pebruari 1927, No. Ia (Deel 2). Weltevreden: Landsdrukkerlj.

Josselin De Jong, P. E. de. 1951. Minangkabau and Negeri Sembilan. Leiden: ljdo.

Kahin, Audrey. 1979 Struggle for lndependence. PhD Thesis, CornellUniversity.

Kahn, Joel S. 1976. `Tradition’, Matriliny and Change among the Minangkabau of Indonesia. Bijdrcrgen tot de Taal-, Land-, en Volkenkunde 132: 64-95.

Kahn, Joel S. 1978. Ideology and Social Structure in Indonesia. Comparative Studies in Society and History20(1): 103–122.

Kahn, Joel S. 1980a. Minangkabau Social Formations: Indonesian Peasants and the World Economy. Cambridge: Cambridge University Press.

Kahn, Joel S. 1980b. Review of Benda-Beckmann [1979]. Indonesia Circle 22.

Kahn, Joel S. 1982. From Peasants to Petty Commodity Production in Southeast Asia. Bulletin of Concerned Asian Scholars 14(1): 3-15.

Gambar 2

Gambar 3

Tabel 2

Tabel 3

Tabel 4

Tabel 5

Tabel 6