Bila puisi Chairil Anwar yang berjudul Aku (1943) disebut sebagai gambaran tentang vitalitas (daya hidup) manusia,1 tulisan ini mengajukan argumen lain: ia justru berbicara tentang kehendak untuk mendapatkan vitalitas yang penuh-seluruh. Dengan begitu, identifikasi diri si aku-lirik sebagai ‘binatang jalang’ bukanlah perumpamaan dari tercapainya vitalitas yang seperti itu,2 melainkan barulah pra-kondisi dari vitalitas total yang ingin dicapai.

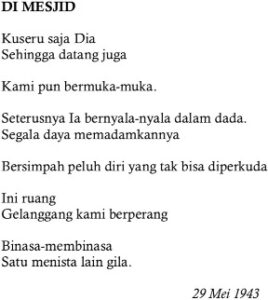

Lalu, di puisi mana kita bisa menemukan individu yang mengusung vitalitas tertinggi? Dari puluhan puisi Chairil Anwar lainnya, hanya di puisi Di Mesjid (1943) tergambarkan bagaimana seorang individu berada di momen paling puncak untuk mendapatkan vitalitas yang lebih besar. Hanya saja, masih di puisi yang sama, capaian tertinggi vitalitas itu pun runtuh kembali.

Dengan demikian, melalui keterhubungan antar dua puisi tersebut, kita menemukan contoh perihal ketidakberdayaan individu dalam mendapatkan vitalitas tertingginya. Meskipun begitu, individu itu tetap penuh gelora untuk mencapainya. Melalui pembacaan kembali atas beberapa kata kunci di masing-masing puisi, tulisan ini menjabarkan alasan-alasan dari klaim tersebut.

Aku: Ledakan untuk Situasi Antara

Dalam sudut pandang tertentu, pilihan judul puisi Aku bisa disebut sebagai pemborosan. Tanpa adanya pilihan judul itu, persoalan ke-aku-an sudah kentara. Begitu pun judul ‘Semangat’, yang menjadi versi lainnya, juga mengejawantah sebagai nada paling keras dalam puisi itu. Katakanlah, ibarat sebuah lukisan bergambar pepaya yang kemudian diberi judul ‘pepaya’, suatu judul tak perlu lagi menggemakan kembali apa yang sudah terdengar lantang.

Chairil Anwar bisa saja memilih, katakanlah, menggunakan strategi penciptaan judul seperti yang kemudian dilakukannya di puisi Sajak Putih (1944) misalnya. Pilihan judul ini tidak lagi sebatas mengulangi apa yang terang-benderang pada bagian isi, melainkan justru memberikan lapisan-lapisan kiasan yang berbeda untuk memaknai bagian isi: kata “putih” tak sekadar soal warna, meski di bagian isi terkandung berbagai citra warna; kata “putih” tak sebatas tentang kesakralan,meski di bagian isi terdapat bait tentang mati; dengan cara demikian, kata “putih” sedang menyediakan pemaknaan yang lebih luas atas dirinya sendiri.

Namun begitu, strategi penjudulan dalam puisi tersebut hanyalah salah satu intrik yang diterapkan penyairnya. Ia tak bisa menjadi ukuran baku untuk membedah puisi yang lainnya, apalagi dianggap sebagai standar tertinggi untukmenciptakan judul puisi. Dalam puisi “Aku”, Chairil Anwar punya intrik yang berbeda, sebagaimana akan kita bahas segera.

Dalam kasus puisi ini, judul merupakan pemadatan dari tema yang dikandung di bagian isi. Bila semua bait dalam puisi “Aku” diperas jadi tema, yaitu tentang pergolakan aku-lirik yang ingin mendapatkan daya hidup lebih besar, dan kemudian terus diperas lagi, maka saripatinya adalah kata ‘aku’. Dan karena nada puisi ini sangat lantang, bila kita membacanya mulai dari judul hingga akhir, energinya bergerak seperti sebuah benda padat [judul puisi] yang meledak menjadi potongan-potongan kecil [bagian isi puisi]. Seperti ledakan energi yang menggumpal lama dan kemudian lepas menggelegar, puisi ini mengentak sejak awal, mengeras, dan semakin menekan hingga bait akhir.

Kelantangan nada puisi itu berasal dari enam kali penekanan tentang sikap dan suasana batin aku-lirik. Kita sebut semua itu dengan ‘penopang ledakan’. Penopang 1 adalah judul itu sendiri, yang darinya kita merasakan suatu kepercayaan diri aku-lirik untuk menunjuk dirinya sendiri. Kemudian di penopang 2 diberikan penekanan lebih, yaitu pernyataan soal keteguhan hati yang tak ingin dipengaruhi apa pun. Selanjutnya, penopang 3 menekankan tentang kekuatan, yang kemudian diperdalam lagi oleh penopang 4 menjadi kedigdayaan. Kemudian, penopang 5 kembali berisi tentang kekukuhan yang mempertebal sikap keteguhan sebagaimana terdapat di penopang 2 sebelumnya. Dan terakhir, ditutup oleh penopang 6 yang bicara tentang kekekalan sebagai penekanan paling dalam dari kedigdayaan binatang jalang di penopang 4.

Selanjutnya, dalam kumpulan penopang tersebut setidaknya terdapat dua gaya bahasa dan lima variasi jeda. Dua gaya bahasa yang berbeda itu adalah gaya literal [garis hijau] dan metafora [garis merah]. Penopang yang menerapkan gaya literal itu tak hanya ditandai oleh artikulasi kalimatnya yang cenderung apa adanya, tetapi juga oleh penggunaan tanda apostrof pada larik ‘Ku mau tak seorang ‘kan merayu yang memberikan nuansa pelafalan lisan. Sedangkan penopang yang menerapkan metafora jelas dapat kita baca dari penggunaan frasa “binatang jalang” sebagai identifikasi aku-lirik atas dirinya, yang mana identifikasi itu tidak sebatas membandingkan belaka bahwa dirinya seperti binatang jalang, melainkan jauh lebih mendasar yaitu langsung melekatkan dirinya sebagai binatang yang jalang itu sendiri.

Penerapan gaya literal dan metafora tersebut memampangkan dua arah komunikasi aku-lirik: pertama, gaya literal digunakan untuk memperingatkan soal jarak yang diciptakan oleh pembicara (aku-lirik) atas lawan bicara (kau-lirik); lalu kedua, setelah jarak itu jelas, barulah pembicara (aku-lirik) menjelaskan siapa dirinya, dengan menggunakan metafora. Penggunaan dua gaya itu tentu pilihan tepat-guna. Gaya literal seperti itu, bila digunakan sebatas untuk memperingatkan lawan bicara dengan menebalkan semacam nada keras aku- lirik, sudah sangat memadai. Ia menjadi tak memadai bila digunakan untuk menunjukkan seberapa besarnya gelegar daya hidup yang dirasakan dalam diri aku-lirik. Hanya dengan metafora, karena kapasitasnya untuk membawa pemaknaan ke level paling sublim, hal itu bisa dilakukan. Metafora ‘binatang jalang’ dengan demikian adalah pilihan yang tepat, untuk membuat kita dapat merasakan empati pada gelegar daya hidup yang diinginkan aku-lirik tersebut, daripada sebatas menggunakan gaya literal belaka.

Berikutnya, dalam susunan penopang-penopang itu terkandung komposisi jeda, dengan susunan sebagai berikut: jeda antara penopang 1-2 yang dipisahkan satu baris; jeda antar penopang 2-3 yang dipisahkan dua baris; jeda antar penopang 3-4 yang juga dipisahkan dua baris; jeda antar penopang 4-5 yang dipisahkan oleh tiga baris; dan terakhir penopang 5-6 tidak punya jeda sama sekali. Ringkasnya, dari judul hingga akhir, setiap penopang dipisah oleh 1- 2-2-3-0 baris. Kita dapat melihat bahwa setiap jeda itu bertambah sedikit demi sedikit: mulai dari bergeser sedikit (1), konstan sejenak (2-2), dan bertambah lebih banyak dari sebelumnya (3), hingga kemudianmelesat tajam (0). Komposisi jeda ini memberi wadah untuk pergerakan emosi yang terus berubah sejak awal danmemuncak di akhir.

Dan “puncak ledakan” di bagian akhir itu didukung oleh tidak adanya jeda terebut. Sebagaimana bisa kita lihat, setelah penopang 5 langsung disambut penopang 6. Dengan kata lain, puisi ini ditutup dengan dua kali penekanan keras secara beruntun soal ke-aku-an. Tidak adanya jeda di penghujung puisi ini membuat nada keras yang sudah bergerak sebelumnya menjadi lebih lantang. Paling lantang di antara penekanan-penekanan sebelumnya. Dengan kata lain, puisi Aku adalah sebuah ledakan berulang yang menghentak di permulaan hingga menggelegar di penghabisan.

Sampai di sini, kita sudah melihat lebih dekat beberapa elemen komposisi dalam puisi Aku, yang secara umum memampangkan kualitas emosi, suasana, dan nada yang lantang dari karya ini. Gejolak yang timbul dalam diri kita ketika membacanya, lebih-kurang dikondisikan oleh sensibilitas kita pada elemen-elemen tersebut. Dan bila hanya berhenti sampai aspek- aspek itu saja, puisi ini memang terlihat sebagai gambaran tentang vitalitas individu, sebagaimana pandangan umum yang disampaikan kilasannya di awal tulisan ini.

Namun begitu, kita perlu melakukan penyigian lebih detail lagi, untuk memastikan apakah yang bakal kita temukan adalah penebalan dari apa yang sudah kita jelaskan sebelumnya atau justru ada belokan yang berbeda. Bagaimana pun juga, kelantangan puisi ini adalah sesuatu hal yang tidak dapat dipungkiri, hanya saja yang perlu dilihat: apakah kelantangan tersebut adalah vitalitas itu sendiri atau justru sebatas hantaran menuju vitalitas yang sesungguhnya? Pembahasan berikutnya menjabarkan bahwa pernyataan terakhirlah yang bakal kita temui.

Bila kita sigi baris pertama, penggunaan kata ‘kalau’ adalah kuncinya. Kata ini menunjukkan adanya suatu pengandaian, yang dalam bait itu disampaikan soal ‘waktu’. Jadi, aku-lirik sedang berada di situasi tertentu dan hendak tiba di situasi lain di kemudian hari. Lantas, situasi apa yang sedang dihadapi aku-lirik dan situasi apa yang dikehendakinya? Aku- lirik sedang menghadapi situasi penuh ‘rayu’ dan ‘sedu sedan’ dan ia ingin lepas dari situasi itu. Untuk mencapainya, aku-lirik memberikan pembedaan tegas antara dirinya dan lingkungannya, yaitu dengan mengidentifikasi dirinya sebagai ‘binatang jalang’. Jadi, pemaknaan diri sebagai binatang jalang barulah sebatas identifikasi diri di tengah situasi yang sedang dihadapinya.

Lalu, sebagai binatang jalang, aku-lirik menunjukkan bahwa dirinya belum sepenuhnya terlepas dari kumpulan. Penggunaan kata ‘terbuang’ dalam larik dari kumpulannya terbuang menunjukkan bahwa masih ada ikatan tertentu yang membuat aku-lirik masih menjadi bagian darinya. Pasalnya, rasa terbuang hanya muncul jika masih ada semacam ikatan yang dirasakan. Katakanlah, misalnya, semacam ikatan psikologis (atau apa pun itu) yang membuat seseorang belum bisa benar-benar melepaskan diri dari kumpulannya. Kalau memang tak ada lagi ikatan apa pun, tentu rasa terbuang dari kumpulan tidak bakal muncul sedikitpun. Dengan kata lain, binatang jalang bukan perumpamaan dari tercapainya kebebasan individu, melainkan baru sebatas gejolak ingin bebas dari situasi-antara: antara ingin merdeka sepenuhnya dan masih terikat dengan kumpulan.

Bait selanjutnya: Biar peluru menembus kulitku // Aku tetap meradang menerjang / Luka dan bisa kubawa berlari / Berlari / Hingga hilang pedih peri / dan aku akan lebih tidak perduli // adalah penebalan dari situasi-antara tersebut. Penggunaan adverbia ‘akan’ di larik akhir ini merupakan kata kunci penting, karena ia menandakan kembali dua kondisi yang sedang diperkarakan dan diproyeksikan oleh aku-lirik, yaitu kondisi yang sedang dialami dan kondisi yang diharapkan aku-lirik. Namun, bedanya, di larik ini proyeksi atas situasi yang diharapkan aku-lirik itu lebih banyak ditunjukkan.

Dan situasi yang diharapkan aku-lirik itu adalah ketika ia bisa menjadi “lebih tidak perduli” dari semua yang sedang dihadapinya. Sudah kita lihat sebelumnya, dengan menjadi binatang jalang, ia sudah tidak mempedulikan “luka dan bisa”. Maka, di situasi yang diharapkannya tersebut ia mengatakan bahwa ia bakal lebih dari itu, lebih dari sebatas kebal terhadap kesakitan. Dengan kata lain, maksimalisasi kebinatangjalangan adalah kualitas diri yang diinginkan aku-lirik, yang pada gilirannya akan membawanya pada waktu yang diinginkannya, yakni“hidup seribu tahun lagi”.

Jadi, ketika di awal puisi disampaikan soal “kalau sampai waktuku”, maka masa yang diinginkannya itu, sebuah dunia ideal aku-lirik, adalah ketika ia sudah terlepas dari kumpulan, tanpa lagi merasa terbuang, tanpa ada rayu dan sedu-sedan, serta digdaya dari kesakitan apa pun, dan hidup abadi. Demikianlah, puisi Aku hanya berbicara tentang gejolak individu yang ingin terlepas dari ikatan; gejolak yang menggelegar bagai suatu ledakan keras-beruntun; ledakan untuk mendapatkan vitalitas yang penuh-seluruh (keabadian hidup).

Di Mesjid: Kekalahan yang Tersamarkan

Kita sudah melihat bahwa puisi Aku mengandung aku-lirik yang ingin mendapatkan kualitas maksimal atas individualitasnya. Di puisi itu memang tak ada lagi ruang bagi kita untuk melihat apakah aku-lirik itu bakal mendapatkan status maksimal dan dalam lelaku seperti apa status maksimal yang itu dapat kita lihat. Namun begitu, dalam puisi Di Mesjid, kita akan mendapatkan apa yang tak ada dalam puisi sebelumnya itu, yaitu aku-lirik dengan vitalitas tertingginya: menantangTuhan.

Bagi penikmat puisi religius yang senang dengan pemosisian manusia sebagai subjek pasif tak berdaya di hadapan Tuhan, puisi ini bisa saja terasa sebagai kumpulan kalimat yang tidak sepantasnya atau mungkin tidak religius sama sekali. Chairil membuka puisi ini dengan pemosisian yang tak biasa antara manusia dan Tuhan dalam khazanah puisi religius. Bait pertama dimulai dengan: //Kuseru saja Dia / Sehingga datang juga //. Pembukaan ini merupakan penegasan perihal posisi aktif manusia dalam menemukan Tuhan. Meskipun begitu, nada menantang yang dikandungnya itu tidak diikuti secara langsung oleh tindakan tertentu dari Tuhan katakanlah merespons tantangan itu. Dalam bait itu, Chairil lebih memilih menuliskan “Kuseru saja Dia” daripada “Kuseru Dia”. Penggunaan kata “saja” disana memberikan penekanan bahwa tindakan menyeru itu mengandung tendensi untuk menyetarakan posisi manusia. Lalu, kemudian, Chairil menggunakan kata “akhirnya” dan “juga” untuk mengawali dan mengakhiri informasi “Dia datang”, kedatangan Tuhan, yang mana ini menunjukkan suatu pra-kondisi bahwa sebenarnya tidak mudah untuk membuat Tuhan datang.

“Kami pun bermuka-muka”, demikian bait selanjutnya, menunjukkan kepada kita perubahan makna hubungan yang dialami manusia dan Tuhan. Pada mulanya jelas bahwa melalui larik “Kuseru saja Dia” terdapat suatu jarak antara seorang manusia dan Tuhan. Dalam pola relasi seperti itu, Tuhan dibicarakan sebagai subjek ketiga. Si aku-lirik justru berkomunikasi ke kita (pembaca) dengan meletakkan Tuhan sebagai pihak yang berada di luar pembicaraan. Namun kemudian, penggunaan diksi “kami” menciptakan suatu perubahan yang berarti: aku-lirik dan Tuhan menjadi semakin dekat dan justru hal itu menempatkan kita sebagai pihak di luar pembicaraan. Perubahan ini menunjukkan bagaimana Chairil memaknai bahwa ketika seorang manusia sudah sampai lebih dekat di tahap pergulatan dengan Tuhan, “bermuka-muka”, maka situasi itu hanya menjadi urusan mereka berdua saja, “kami” belaka.

Selanjutnya, sebuah kelokan tak terduga diciptakan Chairil melalui larik “Selanjutnya Ia bernyala-nyala dalam dada”. Jelas, tak ada lagi si kami di sana. Melalui penggunaan diksi “Ia”, Tuhan kembali berjarak dengan si aku-lirik, sebagai subjek ketiga. Tapi, kemudian, muncul sebuah paradoks menarik. Kehadiran-Nya justru lebih dekat daripada sekadar “bermuka-muka”, yakni sudah sampai ke situasi “bernyala-nyala dalam dada” si aku. Ternyata, bagi Chairil, posisi aku-lirik dan Tuhan sebagai kami punya batasnya sendiri. Tuhan bisa sangat begitu dekat dengan manusia, tapi itu tak akan sampai pada tahap terjadinya penyatuan keduanya. Dengan kata lain, posisi kami [dengan k kecil] tidak diradikalkan ke dalam wacana mistisisme menjadi Kami [dengan K besar].

Berbeda dari makna religiositas pada umumnya, kekuatan atau kekuasaan Tuhan tidak dimaknai sebagai sumber penyerahan diri, melainkan sebagai arah pertarungan. Dalam puisi ini, sesuatu yang sudah menyala-nyala itu ternyata dianggap sebagai kekuatan yang harus ditaklukkan. Lebih jelasnya, dalam bait berikutnya, kita rasakan nadanya:“Segala daya memadamkannya. Bersimpuh peluh diri tak bisa diperkuda.”

Dari bait itu kita menemukan perubahan selanjutnya dari hubungan manusia dan Tuhan. Pada baris sebelumnya terdapat penggunaan huruf besar untuk kata “Ia” dan “Dia” untuk merujuk Tuhan, sedangkan di bait tersebut kita menemukan penggunaan yang berbeda. Tak ada huruf besar untuk kata “-nya”. Mengapa Chairil lebih memilih menuliskan “memadamkannya” daripada “memadamkan-Nya”? Di sinilah terlihat terciptanya suatu jarak baru antara manusia dan Tuhan. Bila sebelumnya kedekatan hubungan itu disampaikan via frasa “bermuka-muka” maka kini yang ada bersama aku-lirik hanya “nyala” dari Tuhan belaka, dan bukan Tuhan yang sebelumnya “bermuka-muka” dengannya. Dan di sini tampak Tuhan tak perlu langsung berhadapan dengan manusia dan cukup dengan Ia punya nyala. Kondisi itulah yang dikandung oleh penggunaan huruf n kecil dalam kata “memadamkannya”.

Lalu, dengan munculnya “nyala” sebagai bukan-sekaligus-bagian-Tuhan, maka telah terjadi patahan dalam relasi manusia dan Tuhan dalam puisi ini. Tuhan sebelumnya sebagai lawan tarung manusia dan kini berada di luar pertarungan—kembali ke posisi superior. Chairil mempertegas posisi superior Tuhan dengan menunjukkan keguncangan aku-lirik, melalui frasa selanjutnya: “Bersimpah peluh diri tak bisa diperkuda”. Ketika aku-lirik merasa “diperkuda” dan “bersimpah peluh”, itu berarti muncul suatu pengakuan perihal sisi tak berdaya manusia. Apalagi, ketika aku-lirik berada dalam kondisi seperti itu, Chairil tidak memberikan predikat apa apun pada Tuhan. Sehingga, tak terdapat patahan apapun pada sosok Tuhan yang katakanlah dapat menjadi indikasi perubahan posisinya terhadap manusia.

Tapi, sekalipun menunjukkan ketidakberdayaan, aku-lirik masih bergairah dengan pertarungan tersebut. Larik // ini ruang / gelanggang kami berperang // muncul setelah terjadinya ketidaksetaraan posisi tersebut. Sejak awal, ruang Mesjid sudah dimasuki di aku- lirik sebagai tempat pertarungan. Lalu, untuk apa ia perlu menegaskan hal itu kembali? Tak ayal lagi, ini merupakan ikhtiar aku-lirik dalam menempuh jalan lain, untuk tetap memosisikan dirinya masih sebagai seteru Tuhan, yakni dengan mengeklaim kembali ruang Mesjid sebagai medan pertempuran. Tak cuma itu, identifikasi subjek pun berubah. Tak lagi menggunakan “aku” dan “Dia” ataupun “Ia”. Si aku-lirik kembali menggunakan kata “kami” yang justru untuk mengonfirmasi kedekatan kembali jaraknya dengan Tuhan. Sebuah usaha untuk mengembalikan posisi yang sedang timpang dalam pertarungan ini.

Selanjutnya, aku-lirik mempertajam klaim atas ruang ibadah sebagai ruang pertempuran itu dengan mengerucutkan makna “kami berperang” menjadi “binasa membinasa”. Larik ini mengandung pemakluman bahwa tak ada kemungkinan bahwa si aku- lirik akan segera membalikkan posisi yang timpang itu. Kemungkinan menang bagi aku-lirik semakin tipis dan itu sebabnya pilihan terakhir untuk tidak benar-benar kalah adalah binasa- membinasakan. Sengit, keras, dan tentunya tanpa patah semangat. Meskipun perang ini berada di kondisi yang tak menguntungkan bagi aku-lirik, tapi justru sangat berguna bagi dirinya sendiri untuk menunjukkan bahwa ketimpangan posisi sebelumnya tidak lekas membuat manusia sepertinya berhasil dikalahkan.

Mari kita sigi bait selanjutnya, yang menjadi penutup pamungkas puisi ini: “Satu menista lain gila”. Hal mencolok pertama di bagian penghujung ini adalah hilangnya atribut “aku”, “Dia”, “Ia”, ataupun “kami”. Chairil Anwar memilih untuk membuyarkan identifikasi subjek tersebut, yakni dengan menerapkan kata “satu” dan “lain” yang sama-sama bisa digunakan untuk merujuk manusia ataupun Tuhan. Tidak ada jalur yang disediakan puisi ini agar kita dapat memastikannya. Bahkan tak ada pemanfaatan modus kronologis di sini. Kata “satu” dituliskan lebih dahulu dan baru kemudian “lain” namun perihal urutan penulisan seperti itu tidak bisa kita gunakan untuk menentukan siapa yang dirujuknya. Baik si aku-lirik ataupun Ia/Dia sama-sama pernah disebut terlebih dahulu di bait-bait sebelumnya. Artinya, sampai di sini Chairil Anwar telah melakukan suatu ketepatan untuk tidak mengakhiri puisinya hanya dengan semacam penyeruan tentang siapa kalah dan siapa menang. Sebuah strategi yang jitu dalam menutup suatu puisi berlanggam pertarungan seperti ini dengan intrik ambiguitas.

Ambiguitas adalah aspek yang tak terpisahkan dari khazanah puisi modern. Sebagai sebuah intrik puitik, suatu ambiguitas merupakan penanda atas suatu kesadaran bahwa puisi modern tak perlu menjunjung beban sebagai pembawa pesan moral belaka, sebagaimana mudah ditemukan dalam tradisi perpuisian kita sebelumnya. Ia justru memberikan kepada kita suatu hamparan pemaknaan yang punya banyak kemungkinan. Suatu tindakan membaca yang bakal digandrungi oleh pembaca aktif. Bukan kebingungan, melainkan keluasan jangkauan makna yang bakal kita dapatkan. Tapi, pembaca pasif yang hanya menginginkan kejelasan maksud, apalagi dari suatu puisi, bakal memandang ambiguitas sebagai suatu ketidakjelasan makna.

Ditinjau semenjak dari struktur suatu puisi, suatu ketidakjelasan makna sudah jauh berbeda dengan ambiguitas. Bila yang pertama bisa terjadi sebagai dampak langsung dari ketidaktepatan pemilihan kata, maka ambiguitas pada bentuk terbaiknya justru mesti dibangun oleh pemilihan kata yang mangkus. Butuh kejelian tingkat tinggi, bahkan hingga ke unit terkecil dari suatu teks, untuk menciptakan ambiguitas yang berhasil. Kegagalan membangun suatu ambiguitas justru menghasilkan ketidakjelasan.

Pilihan yang dilakukan Chairil Anwar untuk menggantikan identifikasi subjek sebelumnya hanya dengan pilihan kata “satu” dan “lain” adalah sebuah intrik ambiguitas yang dibangun semenjak di taraf leksikal. Bukan tanpa maksud sama sekali, penerapan intrik ambiguitas justru berguna untuk mengakhiri pertarungan aku-lirik dan Tuhan ke dalam posisi yang kembali setara. Namun kali ini dalam pengertian yang tak lagi sama dengan kesetaraan yang sudah muncul sejak di awal puisi. Sebelumnya, kesetaraan posisi itu berada dalam pengertian sama-sama sebagai petarung. Dan setelah ketidaksetaraan terjadi, yang menyebabkan aku-lirik merasa “diperkuda” dan kemudian membuatnya mesti membawa pertarungan itu jadi aksi “bina membinasa”, aku-lirik dan Tuhan kembali ke tempat setara yang baru, yaitu dengan menempati suatu kemungkinan yang sama: keduanya bisa sebagai yang “satu” ataupun yang “lain”, yang semakin dipertegas oleh pilihan predikat “menista” ataupun “gila”.

Predikat “menista” dan predikat “gila”, bila kita mulai dari makna semantiknya, sama- sama bertumpu pada hierarki moral. Bila yang pertama merujuk ke suatu tindakan tercela maka yang terakhir merujuk ke tindakan tidak normal. Makna di level semantik itu sama-sama proyeksi dari adanya standar tentang apa yang baik dan apa yang normal. Baik manusia ataupun Tuhan, dengan demikian, berposisi di situasi yang sama-sama berada di standar baik atau normal menurut sudut pandang masing-masing: bila manusia yang menista (tidak beradab) maka Tuhan gila (tidak normal) atau bila Tuhan yang menista (tidak beradab) maka manusia gila (tidak normal). Dengan kata lain, kesetaraan baru antara aku-lirik dan Tuhan ini dalam pengertian bahwa tak ada yang lebih baik atau lebih buruk di antaranya mereka.

Sampai di sini, aku-lirik dalam puisi ini mendapatkan apa yang tak ada dalam aku-lirik di puisi Aku: ia sudah bisamenjadi ‘kami’ bersama Tuhan bahkan tanpa harus menyatu dengan- Nya. Ia tak lagi sebatas ‘binatang jalang’ penuh daya yang ingin hidup seribu tahun lagi, tetapi sudah setaraf dengan Tuhan sebagai Yang Abadi itu sendiri. Dan bila ia sudah setaraf dengan Yang Abadi, ia bahkan telah melampaui posisi ‘hidup seribu tahun lagi’ itu.

Tapi, strategi yang diterapkan penyair untuk menutup puisi bukanlah jaminan untuk membangun “kesimpulan”. Puisi ini, dengan begitu, terlalu buru-buru dipahami sebagai penyaruan atas tegak-berdirinya manusia dan Tuhan dalam kebuyaran dikotomi superior- inferior atau semacamnya, hanya karena akhir yang seperti dijabarkan di atas. Kita membaca puisi umumnya memang dalam urutan bait-bait yang dipahami secara kronologis, dari atas ke bawah, dari judul ke kolofon, misalnya. Ini sudah dianggap sebagai kelumrahan. Tapi, dalam sebuah puisi, kelumrahan seperti inipun adalah sebuah intrik: urutan dalam membaca bukanlah semacam proses akumulasi mekanik dari bait per bait menjadi visi teks. Setelah jangkau- menjangkau dalam medan makna yang dihamparkan di bagian penutup, kita bisa saja kembali ke atas untuk kemudian mengakhiri perjalanan dalam membaca sebuah puisi. Persis seperti yang bakal kita temukan dalam puisi ini.

Tadi dikatakan bahwa ketika si aku-lirik mengalami kemunduran dalam pertarungan dan hal sebaliknya tidak digambarkan terjadi pada Tuhan. Kondisi ini adalah kata-kata kunci penting untuk memberi simpulan atas konstruksi aku-lirik di dalam puisi ini. Secara tekstual, ini adalah sebuah patahan dari kesetaraan yang didapati aku-lirik. Dengan mengalami rasa “diperkuda” dan “bersimpah peluh”, aku-lirik sempat berada di posisi di bawah dan Tuhan tetap saja di atas sebagai subjek yang tak tertandingi, bahkan untuk mengalami hal yang dialami manusia pun Ia tidak tersentuh, sebera pun si manusia menantang-Nya dengan menyetarakan posisi sebagai sama-sama lawan tarung dan sebagai entitas yang tidak lebih baik atau buruk satu sama lain.

Kita akan melihat bagaimana patahan tersebut mempunyai dampak signifikan untuk memaknai ambiguitas di penutup puisi itu. Kita bisa mencoba memasangkan kedua subjek itu secara bergantian sebagai rujukan untuk yang “lain” ataupun yang “satu”. Bila frasa “satu menista” tersebut kita rujuk ke aku-lirik, maka justru ketaklukan aku-lirik jadi terang-benderang. Aksi menantang yang sudah dimulai sejak awal, ternyata hanya berujung pada predikat “menista” Tuhan. Padahal sejak awal, penentangan aku-lirik terhadap Tuhan adalah suatu kesetaraan. Sebagaimana dikatakan, penggunaan kata “menista” sudah mengandung ketidaksetaraan moral. Apalagi, hal itu terjadi dalam kondisi sebelumnya di mana aku-lirik mulai turun dayanya karena merasakan “diperkuda” dan “bersimpah peluh”. Artinya, terjadi dua kali penurunan posisi aku-lirik di hadapan Tuhan. Bahkan, dengan dua kali penurunan itu, Tuhan hanya mendapat predikat “gila”. Ini tetap tidak mengembalikan kesetaraan posisi aku- lirik dan Tuhan. Dalam peristiwa yang sudah dikerucutkan sebagai aksi “binasa membinasa” sebelumnya, menjadi “gila” justru bukanlah sebuah kekalahan, melainkan senyawa dengan situasi yang ada. Dengan kata lain, menjadi “gila” dalam perang yang saling membinasakan justru menampakkan suatu kekuatan. Sedangkan di saat yang sama, dalam suasana bina-membinasa itu, aku-lirik telah terjebak dalam atribut moral.

Lalu bagaimana bila kita posisikan sebaliknya? Jika rujukan atas frasa “satu menista” itu kini kita arahkan ke Tuhan, maka tetap saja itu menciptakan penguatan makna atas kedigdayaan Tuhan. Dengan kondisi bahwa aku-lirik sebelumnya telah mengalami penurunan daya, predikat “menista” yang dikenakan ke Tuhan itu malah membuat posisi aku-lirik semakin turun: seberapa pun tantangan aku-lirik sejak awal, yang kemudian membuatnya turun daya, pada gilirannya posisi Tuhan dan aku-lirik hanya berujung pada “satu menista, lain gila”. Bahkan bila predikat menista itu katakanlah membuat turunnya posisi Tuhan secara moral, itu tetap tidak membuat aku-lirik kembali setara, sebab aku-lirik ternyata jadi “gila”. Di dalam kondisi yang sudah berat-sebelah sebelumnya, mendapat predikat “gila” justru tidakmenaikkan kembali aku-lirik ke taraf setara. Setelah “binasa membinasa”, ia hanya menjadi “gila” tanpa ada tindakanapa pun lagi pada Tuhan, sedangkan di saat yang sama Tuhan masih bisa “menista” sebagai tindakan yang ditujukankepadanya.

Demikianlah, ketimpangan posisi manusia dan Tuhan sebagaimana yang terjadi di tengah pertarungan tersebut, sekalipun sudah ditutup dengan ambiguitas, tetap saja tidak mengembalikan kesetaraan posisi sebelumnya. Pada akhirnya, puisi ini menggemakan bahwa untuk mendapatkan vitalitas tertingginya, yaitu dengan menantang entitas lain yang juga mengeklaim kedigdayaannya (Tuhan), manusia tetap saja tak berdaya.

Dengan begitu, Chairil Anwar sesungguhnya sedang mengeksplorasi kondisi yang selama ini tak banyak disentuh dalam puisi religius, yakni ketika manusia bertungkus-lumus dengan ke-aku-annya, yang berpuncak pada penentangan atas Tuhan, dan kemudian jadi tak berdaya. Apa yang dilakukan penyair ini, yaitu menghadirkan secara sekaligus penentangan kekuatan dan penunjukan kelemahan diri dengan sama berartinya, sesungguhnya adalah sebuah ikhtiar memperluas makna religiositas itu sendiri, sehingga sisi agresivitas yang selama ini dianggap berada di luar ruang religius pun dapat terakomodir.

Suatu religiositas bukan hanya tentang penyerahan total sejak awal hingga akhir, tetapi juga soal sikap aktif dalam mengalami keterbatasan diri di hadapan Tuhan. Kalau memang penyerahan adalah hal yang tak bisa dielakkan, maka mesti ada sebelumnya suatu ruang yang masih menyediakan pilihan bagi manusia. Ruang itulah yang dimaknai Chairil sebagai arena untuk memilih bertarung habis-habisan, “bermuka-muka, binasa membinasa”. Dalam hal ini, puisi Di Mesjid adalah gema yang tak sendu dari baris pembuka dan baris penutup dalam bait terakhir Derai-Derai Cemara (1949): “Hidup hanya menunda kekalahan […] sebelumnya pada akhirnya kita menyerah.” Dengan kata lain, di puisi religius tersebut, Chairil mengisi titik-titik di antara dua baris itu dengan pertarungan mendapatkan vitalitas tertinggi.

Daya Hidup Sebagai Harapan

Setelah membahas beberapa kata kunci sejauh ini, kita dapat mengapungkan bahwa puisi Aku dan Di Mesjid merupakan sepasang karya yang memberikan suatu gambaran tentang ketidakberdayaan invidu, baik sebelum ataupun sesudah mendapatkan momen untuk meraih vitalitas yang penuh-seluruh. Ketidakberdayaan dalam puisi ini muncul sebagai situasi terakhir yang dialami individu di dalam masing-masing puisi. Sedangkan soal vitalitas [daya hidup] yang penuh-seluruh, ternyata pada akhirnya hanya sebagai harapan dari individu di dalam puisi itu, bukan sebagai sesuatu yang telah melekat-erat padanya, sehingga tak kuat untuk menjadi identifikasi utama kualitas dirinya. Jika diibaratkan, dalam ikhtiar aku-lirik mendapatkan vitalitas yang penuh-seluruh, ia dihadang oleh hal-hal di luar semangatnya: di “bumi” dihambat kumpulan sementara di “langit” ditundukkan Tuhan. Dengan cara demikian, situasi sendu yang panjang, meski bernuansa heroik, semakin terdengar keras dari karya Chairil Anwar. (*)

Catatan Kaki:

1 Lihat komentar Sapardi Djoko Damono dalam Chairil Anwar Kita sebagaimana terdapat dalam buku Aku Ini Binatang Jalang (Gramedia Pustaka Utama, 2011), hal. 120: “Dari larik-larik tersebut [bait pertama dan kedua puisi Aku] jelaslah bahwa, di samping vitalitas, ada sisi lain kehidupanya yang tergambar … yakni kejalangannya.” Pandangan serupa ini, bahkan sampai sekarang, bisa kita temukan dalam pembahasanumum tentang puisi Aku.

2 Ibid

Daftar Bacaan:

Anwar, Chairil. Aku Ini Binatang Jalang: Koleksi Sajak 1942-1949. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Jassin, H.B. Amir Hamzah: Raja Penyair Pujangga Baru. Jakarta: Penerbit Gunung Agung, 1986

W.M., Abdul Hadi. Hermeneutika Estetika dan Religiusitas: Esai-Esai Sastra Sufistik dan Seni Rupa. Jakarta: PenerbitMatahari, 2004.