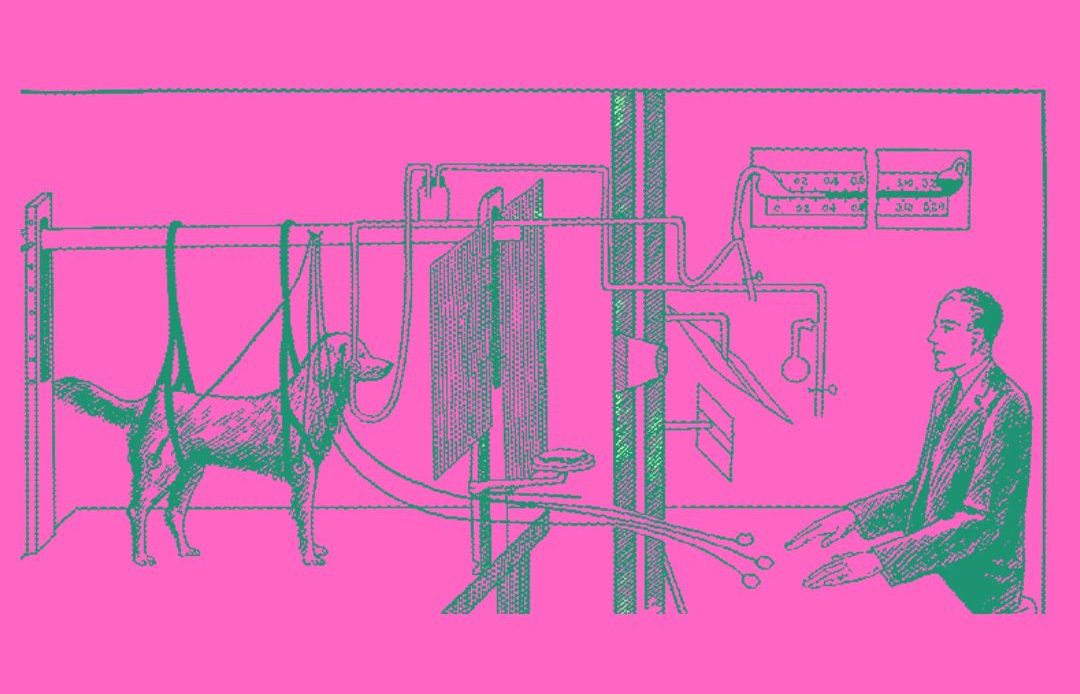

Pada abad ke-19, seorang fisiolog asal Rusia bernama Ivan Petrovich Pavlov meneliti tentang pencernaan anjing. Penelitiannya terkait bagaimana tubuh anjing menghasilkan enzim yang berfungsi membantu sistem pencernaan, salah satunya adalah air liur. Secara alamiah air liur tercipta karena rangsangan atas makanan dan rasa lapar. Ia bahkan melakukan sebuah operasi untuk mengarahkan air liur anjing ke sebuah tabung kecil agar bisa diukur secara akurat. Pavlov ingin mengetahui sejauh mana kehadiran makanan mempengaruhi produksi air liur.

Namun dalam proses itu Pavlov melihat sesuatu yang menarik, air liur anjing keluar saat menyadari kedatangan orang yang biasa memberinya makan. Dalam hal ini anjing terlihat mempelajari rangsangan netral seperti sentuhan, langkah kaki, isyarat tangan dan suara berkaitan dengan kedatangan makanan.

Pavlov kemudian membagi tahap dari proses yang menyebabkan perilaku anjing yang demikian menjadi tiga bagian: 1). Pra-pengkondisian yaitu kondisi alamiah anjing mengeluarkan air liur saat lapar dan melihat makanan, 2). Pengkondisian dengan cara membunyikan bel, memberi isyarat tangan atau suara kemudian diikuti dengan memberi makanan. Pola ini dilakukan secara berulang-ulang, 3). Pasca-pengkondisian, setelah dilatih dengan pola berulang, anjing mulai mengeluarkan air liur saat mendengar bel maupun isyarat tangan meski tidak diberi makan.

Pavlov menyimpulkan bahwa perilaku anjing bisa dikondisikan lewat pola berulang antara rangsangan dan respon biologis. Ini menunjukkan reaksi biologis tidak selalu berasal dari hal-hal naluriah semata namun juga bisa muncul lewat pengalaman dan pembiasaan. Seringkali apa yang tampak alamiah adalah sebuah hasil konstruksi. Hal ini dikenal sebagai konsep “pengkondisian klasik” yang juga menjadi dasar bagi aliran psikologi behavioralis.

Pengkondisian klasik adalah sebuah upaya untuk mempolakan tindakan dan menciptakan ketergantungan hingga kepatuhan. Objek hanya perlu didorong untuk ikut dalam sebuah pola, terus menerus hingga lahirlah kebiasaan. Dengan cara itu anjing-anjing bisa dikondisikan ke dalam berbagai fungsi, baik anjing penjaga maupun anjing pemburu. Tidak hanya anjing bahkan hewan lain juga bisa dikondisikan dengan cara ini, lihat saja hewan-hewan di sebuah sirkus.

Lantas bagaimana jika ia diterapkan pada manusia?

Dari Laboratorium Pavlov menjadi Laboratorium Sosial

Pavlov bukan ‘orang humaniora’ dan mungkin ia tidak pernah membayangkan bahwa temuannya juga bisa menjadi alat rekayasa sosial. Dari pengkondisian klasik pada hewan bisa berubah menjadi pengkondisian yang lebih modern dan kompleks pada manusia. Dewasa ini “bel Pavlov” telah berganti bentuk, lebih terselubung, canggih dan sistematis lewat teknologi.

Teknologi konon adalah alat bantu yang netral, murni untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun kemudahan yang ditawarkan teknologi seperti gadget membuat manusia terhanyut dan ketergantungan. Dari ketergantungan terciptalah sebuah pola berulang, sebuah pengkondisian seperti yang dilakukan oleh Pavlov kepada anjingnya. Disadari atau tidak, bel itu terus berdenting dalam rutinitas keseharian manusia

Jika dulu Pavlov membunyikan satu bel, sekarang bel itu menjadi sangat banyak dengan bentuk yang beragam diatur oleh sistem dan algoritma. Ia mencatat kebiasaan sehari-hari, kapan orang membuka ponsel, reaksi terhadap sesuatu, kata yang memancing emosi dan hal pribadi lainnya. Gadget yang kita bawa sehari-hari menjadi stimulus paling efektif dalam mengatur perilaku manusia.

Misalnya, pengguna media sosial cendrung melihat konten yang sesuai preferensi awal mereka. Lalu algoritma membaca dan mengokohkan preferensi itu berulang kali, sehingga pola konsumsi dan respons emosional terbentuk secara otomatis. Inilah manifestasi habitus menurut Pierre Bourdieu. Lewat narasi di media sosial orang bisa marah, membela, mencela, atau memuja bukan karena memahami persoalan tapi karena telah dibentuk untuk bereaksi secara otomatis pada “bunyi bel” tersebut.

Keterikatan manusia atas gadget mirip dengan kesetian anjing Pavlov pada bel. Ini telah menjelma menjadi habitus lain dalam kehidupan manusia modern. Tapi di balik kesetiaan itu ada polarisasi khusus yang tercipta melalui stimulus dari konten yang terus dikonsumsi. Manusia menjadi reaksioner kepada simbol-simbol kosong yang terus disuapkan oleh algoritma.

Polarisasi ini adalah bentuk kecanggihan dari pengkondisian masyarakat oleh penguasa. Polarisasi mempermudah kekuasaan untuk mengendalikan massa. Lewat simbol-simbol kosong masyarakat dibenturkan satu sama lain. Mereka dihadapkan pada musuh-musuh semu agar lupa dengan musuh sebenarnya yaitu Penguasa. Apa yang disebut sebagai penguasa tidak terbatas pada pemerintah atau aktor dalam negeri saja. Bisa jadi di tingkat global negara tidak lebih dari seorang individu yang juga dikondisikan.

Dengan pengkondisian seperti itu manusia dibuat patuh terhadap simbol-simbol yang sebelumnya sudah dikondisikan. Mereka diajari untuk membenci kelompok lain karena perbedaan simbolik. Orang-orang tersentuh secara emosional pada narasi yang diulang berkali-kali, meski mereka tidak tahu lagi dari mana narasi itu berasal. Seperti perdebatan warna “Pink” yang hangat belakangan ini di media sosial dan percakapan sehari-hari. Menjauhkan kita dari alasan kemarahan yang organik.

Antonio Gramsci melihat ada dua alat kontrol yang digunakan penguasa: hegemoni dan dominasi. Hegemoni adalah pengkondisian masyarakat lewat cara yang halus melalui sistem pendidikan, teknologi, media massa, jargon, ketokohan, bendera kelompok, bansos, bahkan konten dari influencer favorit kita. Sedangkan dominasi adalah pengkondisian masyarakat lewat alat kekerasan negara berupa aparat bersenjata. Digunakan saat hegemoni tidak bisa lagi mengontrol masyarakat.

Di Balik “Demo Damai” Sumatera Barat

Kita patut curiga pada narasi “demo damai” yang berkembang di Sumatera Barat beberapa waktu lalu. Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, demo adalah suatu hak dan dijamin negara lewat undang-undang. Ia adalah saluran sah yang menjadi ruang kebebasan dalam menyampaikan aspirasi publik.

Namun demo belakangan diidentikan dengan rusuh, kacau, dan ancaman atas stabilitas hingga melahirkan stigma negatif. Repetisi narasi ini diucapkan oleh pejabat, tokoh masyarakat, media bahkan rektor kampus. Membentuk sebuah konsensus bersama yaitu “demo damai”. Ini adalah bentuk hegemoni penguasa dalam menyetir narasi publik. Bahkan bahasa penguasa yang kita lawan, secara fasih melompat keluar dari mulut kita sendiri tanpa disadari. Padahal yang tidak diucapkan secara langsung penguasa adalah “kamu boleh melawan asal dengan cara yang kami tentukan”.

Bel dari kontrol ini adalah “awas jangan anarkis”. Demo pada momen itu bukan lagi bentuk dari kesadaran sipil yang murni, ia adalah bentuk jinak dari perlawanan yang sudah disterilkan–menjelma sebuah instrumen simbolik yang menguntungkan penguasa, bagi perlawanan tidak lebih dari sekedar kekalahan.

Karena itu, tidak perlu heran melihat mesranya penguasa dan massa aksi di demo Sumatera Barat. Barisan massa aksi terlihat seperti sedang pawai alegoris dengan atribut dan bendera warna-warni nan indah. Spanduk dan orasi jadi pertunjukan bukan lagi senjata. Hanya saja, kurang orasi ilmiah dari rektor agar acara ini lebih semarak dan formal.

Apa yang tersisa dari “demo damai” beberapa waktu lalu, selain foto-foto imut yang memperlihatkan hubungan romantis antara ‘mahasiswa kritis’ dan penguasa. Siapa yang diuntungkan? Bagi penguasa mereka mendapat branding demokratis, aparat dinilai humanis dan bagi massa aksi pembawa bendera mereka hanya mendapat panggung dan pujian sebagai ‘demonstran damai yang menyampaikan kritik dengan sopan dan beradab’–persis keinginan penguasa.

Agar narasi “demo damai” ini bertahan lebih kuat, kiranya penguasa juga perlu menghapus sejarah mengenai “Perang Kamang” atau “Harimau Pauh” dan sejenisnya. Sebab bacaan semacam itu penuh akan narasi perlawanan yang jauh dari ‘aksi damai’ terhadap pajak tinggi, pembungkaman, kolektivitas lokal, penindasan oleh penguasa, dan tentu perlawanan rakyat. Isu-isu yang kurang lebih sama dari pusat sampai daerah di masa ini. Sudah barang pasti akan menjadi lawan dari narasi ‘beradat dan beradab’ ala penguasa.

Sedikit Refleksi

Ini adalah sebuah momen yang penting, kita bisa belajar banyak hal dan mempertanyakan ulang agenda kedepannya. Ini adalah proses terpisahnya minyak dari air. Dalam keruhnya air hanya wadah yang tenang yang bisa membuatnya kembali jernih dan jelas. Kita butuh wadah semacam itu! Wadah yang berbicara dengan data yang kuat dan analisis yang tajam, mampu menyibak realitas Sumatera Barat biar tampak jelas ke hadapan publik. Apakah Sumbar benar-benar tentram, harmonis dan damai? Sedamai aksi massa baru-baru ini?

Jika tidak, gerakan mahasiswa (dan gerakan masyarakat sipil hingga kadar tertentu) hanya akan terlihat reaksioner semata, mengikut pada momentum Pusat dan rekayasa sosial yang dirumuskan dan dijejalkan dari atas ke bawah oleh segelintir elit di Pusat. Kita perlu menerjemahkan narasi pusat ke dalam bahasa dan permasalahan di Sumatera Barat secara bersama-sama.

Ini perlu dilakukan agar kita dapat merumuskan sendiri metode aksi serta menentukan sendiri momentum. Dan semua itu mesti berangkat dari analisis atas konteks sosial-ekonomi-politik di Sumbar tanpa memisahkannya dengan situasi sosial-ekonomi-politik yang lebih luas di luar Sumbar. Dan di saat yang sama, tidak mengisolasi diri dari gerakan di kawasan lain.

Kita bukan pemerintah daerah yang sudah kehilangan otonomi. Kita adalah bagian dari masyarakat sipil yang bebas. Tentu kita semua tidak mau menjadi anjing di laboratorium Pavlov, bukan? (*)

Penyunting: Randi Reimena