Selain tercatat sebagai salah satu provinsi dengan angka intoleransi tertinggi di Indonesia, Sumatra Barat juga menjadi provinsi dengan kasus pemerkosaan tertinggi. 16 Mei 2021 lalu, Kata Data menuliskan kembali, dengan mengutip data Women Crisis Center (WCC) Nurani Perempuan, “Pada 2016 telah terjadi 56 kasus pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan. Lalu jumlahnya meningkat pada tahun 2017 menjadi 82 kasus. Sementara pada 2018, tercatat ada 46 kasus dan tahun 2019 sebanyak 52 kasus.” Tahun 2020 lalu, WCC Nurani Perempuan juga telah mencatat 34 kasus pemerkosaan di Sumatra Barat.

Bila kita bisa menjadikan komentar di media sosial sebagai salah satu cara untuk melihat bias-bias apa saja yang terjadi dalam membaca kasus pemerkosaan, maka ada banyak komentar warganet yang penting untuk dibahas. Dari sekian banyak komentar yang bertubi-tubi, ada dua komentar yang menarik untuk ditinjau lebih jauh.

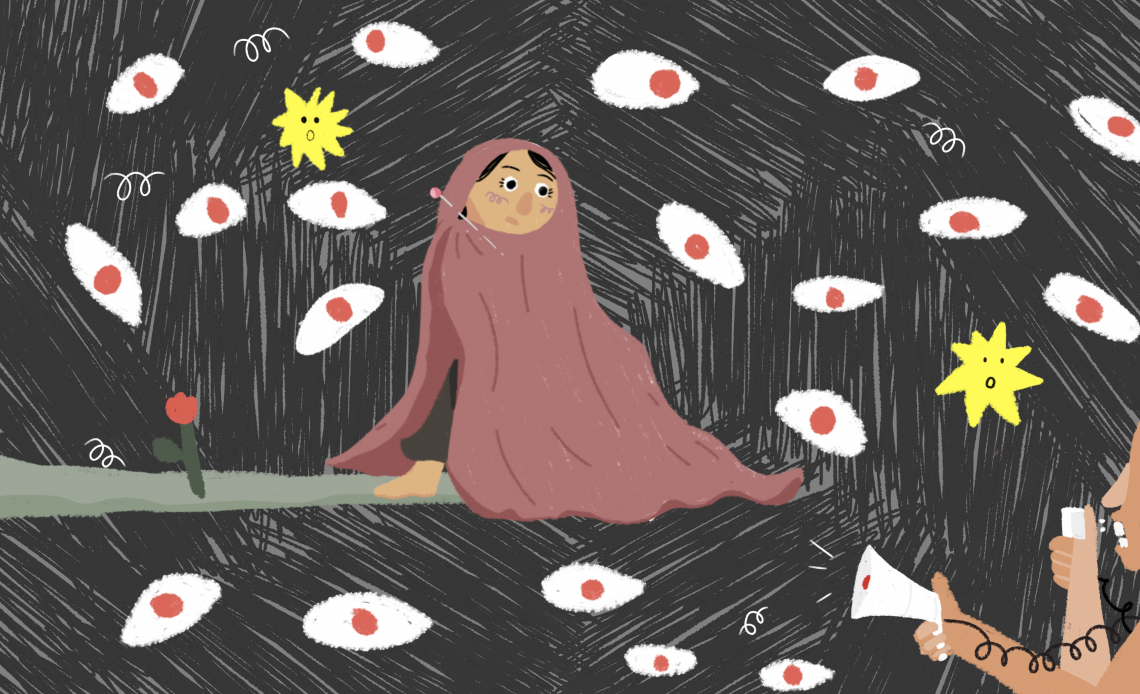

Sebuah akun menuliskan bahwa “Semakin tertutup pakaian wanita, laki-laki akan penasaran.” Komentar lainnya mempertanyakan: “Sumbar kan wajib hijab. Mengapa pemerkosaan malah juara?”. Komentar pertama mempersoalkan pakaian tertutup sebagai sebab terjadinya pemerkosaan. Sebaliknya, pertanyaan dalam komentar kedua jelas-jelas berangkat dari asumsi bahwa pakaian tertutup merupakan solusi agar tidak terjadi pemerkosaan.

Asumsi-asumsi yang dibangun dalam kedua komentar di atas tampak berada di sisi berseberangan, tetapi sesungguhnya punya kekeliruan yang sama. Keduanya sama-sama terlalu percaya bahwa kasus pemerkosaan hanyalah persoalan pakaian tertutup atau terbuka. Padahal, persoalannya tidak sesederhana itu. Menjadikan perkara pakaian sebagai sebab utama terjadi atau tidak terjadinya pemerkosaan merupakan suatu penyederhaan persoalan dan tidak akan menyelesaikan apa-apa. Seperti yang dirujuk oleh Tirto.id dari Laporan Survei Nasional Pelecehan di Ruang Publik, pakaian korban meliputi 18% rok dan celana panjang, 16% baju lengan panjang, 14% seragam sekolah, 17% hijab, dan 14% baju longgar. Data tersebut semakin menegaskan bahwa pelecehan seksual bukan akibat dari bagaimana bentuk pakaian. Bila pendapat yang terlalu menjunjung tinggi persoalan pakaian ini terus didengung-dengungkan, malah akan semakin memperumit persoalan itu sendiri. Ujung-ujungnya, kita hanya sibuk berbicara tentang pakaian sementara itu pokok persoalan dari kasus pemerkosaan tidak pernah ditemukan sama sekali.

Dalam publikasi yang dibuat Kata Data disebutkan, sebagaimana mengutip dari WCC Nurani Perempuan, “proses penegakan hukum yang tidak memprioritaskan kepentingan korban dan minimnya pemulihan terhadap korban masih menjadi hambatan dalam kasus penanganan kekerasan seksual di Sumbar.” Sebenarnya, dari poin ini saja sudah sangat jelas: persoalan sulitnya mencegah terjadinya kasus pemerkosaan justru melibatkan faktor-faktor lain yang saling berhubungan satu sama lain dan pada taraf tertentu tidak mudah untuk dirangkai satu sama lain.

Daripada hanya sibuk mempersoalkan pakaian korban, keberpihakan pada korban lebih mendesak untuk dilakukan, justru karena banyak sekali korban pemerkosaan yang tak henti-henti mendapatkan ketidakadilan yang berlapis. Kita tahu, dalam banyak kasus selama ini, tak hanya trauma karena kasus pemerkosaan, korban juga sering direndahkan dan dipinggirkan secara sosial. Bahkan tak hanya korban itu sendiri, pihak-pihak terdekat korban, seperti keluarga misalnya, juga tak jarang mendapatkan perlakuan tidak adil di lingkungan sosial.

Tanpa keberpihakan yang penuh pada korban, potensi munculnya pelaku-pelaku baru akan semakin tinggi. Para pelaku akan merasa hidup mereka akan baik-baik saja atau tidak akan terlalu merugikan masa depannya karena masyarakat hanya sibuk menghujamkan telunjuk mereka pada korban saja. Padahal, tanpa perlu berpikir lama-lama, hukuman negara dan hukuman sosial yang maksimal tentu semestinya lebih layak ditujukan kepada pelaku itu sendiri.

Selain itu, bila kita mencoba menyigi data lainnya, maka kita akan menemukan bahwa “sebanyak 82% korban pelecehan dan kekerasan seksual di Sumbar berasal dari kelas menengah ke bawah.” Persoalan latar belakang ekonomi merupakan variabel yang tak kalah krusial dalam memahami kasus pemerkosaan dan sayangnya cenderung diabaikan sama sekali oleh orang-orang yang hanya sibuk mempersoalkan pakaian sebagai sebab terjadi atau tidak terjadinya kasus pemerkosaan.

Kita tahu bahwa Sumatra Barat termasuk salah satu provinsi dengan ketimpangan ekonomi yang tinggi di Indonesia. Ini tentu perlu dikaji secara serius agar kita menemukan jawaban dari pertanyaan ini: “bagaimana hubungan antara tingginya kesenjangan ekonomi di Sumatra Barat dengan tingginya kasus pemerkosaan di daerah ini?” Bahkan, bila dilihat dari sudut pandang ekonomi, tingginya kasus pemerkosaan dengan suatu dan lain cara mempunyai relasi yang tak terelakkan dengan tingginya kasus penyebaran narkoba hingga tingginya kasus intoleransi dalam beberapa tahun terakhir.

Dengan kata lain, usaha mendalami faktor-faktor ekonomi ini tidak hanya akan memberikan kita salah satu jawaban tentang kondisi-kondisi yang menyebabkan tingginya kasus pemerkosaan, tetapi juga menjelaskan kasus-kasus kejahatan lainnya yang turut tumbuh bersamaan, dan yang tak kalah penting dipahami: kejahatan lain tersebut mempengaruhi terjadinya kasus pemerkosaan itu sendiri.

Oleh sebab itu, usaha mencegah terjadinya kekerasan seksual mesti diatur secara penuh dalam bentuk UU. Sebab, dengan adanya UU, pencegahan tersebut bisa dilakukan dari berbagai aspek yang saling terhubung satu sama lain. Ini tentu penting sekali untuk mencegah terjadinya penyederhanaan persoalan selayaknya perdebatan soal pakaian tersebut. Dan dalam beberapa waktu terakhir kita sudah punya RUU PKS. Berbagai kalangan yang peduli dengan hal ini mendesak agar RUU ini segera disahkan DPR. Melalui RUU tersebut, terdapat harapan besar agar proses penegakan hukum memprioritaskan korban sekaligus memfasilitasi pemulihan korban dari trauma.

Akan tetapi, sebagaimana desakan agar disahkan, terdapat pula penolakan terhadap RUU ini. Di tengah tingginya kasus kekerasan seksual di Sumatra Barat, penolakan juga berseliweran disuarakan oleh berbagai kalangan dari provinsi ini, seperti dari Organisasi Masyarakat, Badan Eksekutif Mahasiswa beberapa kampus, bahkan pemerintah daerah sendiri. Pada tahun 2019, misalnya, seperti yang diwartakan oleh beberapa media, Walikota Padang menyatakan diri sebagai walikota pertama di Indonesia yang menolak RUU PKS.

Para penolak di Sumatra Barat beranggapan bahwa RUU tersebut berindikasi untuk melegalkan LGBT dan zina, dan oleh karena itu dapat merusak tatanan kehidupan berkeluarga. Sebetulnya, banyak aktivis perempuan telah memberikan penjelasan jelas bahwa tuduhan melegalkan LGBT dan zina terhadap RUU PKS tidak memiliki keterkaitan. Berbagai tuduhan itu muncul salah satunya dikarenakan pemahaman soal sexual consent yang gegabah, yaitu dengan mengartikannya sebagai suatu dukungan terhadap seks bebas. Padahal, berdasarkan penjelasan para aktivis perempuan yang juga tersebar di berbagai media, sudah dapat diterangkan bahwa RUU itu tidak bicara mengenai legalisasi terkait hal tersebut.

Alasan lain yang dilontarkan oleh warga Sumatra Barat ialah terkait Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Entah kenapa, adagium tersebut seolah teramat sakral dan sudah ideal untuk mengatasi berbagai macam persoalan di Sumatra Barat, termasuk dalam dinamika wacana RUU ini. RUU PKS dianggap secara negatif punya muatan paham feminisme. Paham ini disebutkan berasal dari Barat serta liberal dan karena itu dianggap tidak cocok dengan agama dan budaya matrilineal orang Minang. Sayang sekali, tidak ada penjabaran yang jelas perihal apa yang mereka maksud dengan feminisme, Barat, liberal. Ini tentu perlu dijelaskan seterang-terangnya, justru karena apa yang dimaksud dengan feminisme, Barat, dan liberal itu punya dinamikanya sendiri, sehingga tidak bisa digeneralisasi begitu saja.

Bahkan ketika menolak RUU PKS dengan alasan tidak sesuai dengan budaya Minangkabau, mereka pun tidak memberikan penjelasan yang terukur perihal seberapa bisa budaya matrilineal bisa mencegah kasus kekerasan seksual. Bahkan yang terjadi sekarang, di tengah tinggi kasus pemerkosaan ini, kita malah bertanya-tanya: Kalau memang budaya matrilineal tersebut sudah sempurna dan benar-benar sudah diterapkan secara ideal, mengapa kasus pemerkosaan justru paling tinggi di Sumatra Barat?

Tentu saja kita tidak dapat sewenang-wenang membuat klaim tanpa dasar yang berpijak pada kondisi hari ini. Semua itu mesti dijawab dengan kajian ilmiah. Memang, mereka yang menolak itu telah melakukan kajian terhadap RUU PKS. Tapi, yang terjadi, kajian tersebut justru ada yang teramat subjektif jika tidak mau dikatakan mengada-ada, meski ada pula kajian yang memberikan tanggapan yang berusaha ilmiah. Salah satu contoh kajian dilakukan oleh mahasiswa yang tergabung ke dalam BEM salah satu universitas terkemuka di Sumbar. Kajian tersebut, sebagaimana pada umumnya, juga memuat alasan-alasan penolakan seperti yang telah disampaikan sebelumnya. Sayangnya, rujukan dominan dari kajian itu hanya berasal dari notula-notula hasil diskusi internal yang mereka lakukan. Tidak cukup.

Kajian yang lebih serius terkait penolakan RUU PKS, misalnya, dilakukan oleh Prof. Dr. Euis Sunarti. Dalam makalahnya, ia memberikan sejumlah pernyataan terkait RUU PKS, yang kemudian ditanggapi oleh Mariana Amiruddin selaku Komisioner Komnas Perempuan. Beberapa di antaranya, pernyataan adanya kesan diskriminatif yang mengutamakan perlindungan perempuan dibandingkan laki-laki dalam RUU PKS. Pernyataan itu kemudian ditanggapi bahwa RUU PKS telah sejalan dengan Instruksi Presiden yang salah satunya terkait dengan Pengarusutamaan Gender (PUG). Di sisi lain, Komnas Perempuan menghimpun data bahwa 1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan seksual yang pelakunya didominasi oleh laki-laki, baik dari keluarga dan orang terdekat maupun umum.

Pernyataan lainnya ialah kata “kekerasan” yang tidak layak digunakan untuk sebuah RUU. Kemudian ditawarkan kata lain seperti “kejahatan seksual” atau “kejahatan kesusilaan” dengan alasan lebih sesuai dengan KUHP dan lebih dikenal dalam konsep hukum Indonesia. Hal ini kemudian ditanggapi pula bahwa “kekerasan” justru memiliki cakupan makna yang lebih luas dan “kejahatan” itu sendiri hanya salah satu unsur dari “kekerasan”.

Selain itu, pihak-pihak yang menolak RUU PKS juga memberikan penekanan untuk mengedepankan ketahanan keluarga. Asumsi mereka adalah: bila ketahanan keluarga terjamin, maka tidak mungkin terjadi pemerkosaan. Jika menyangkut soal ini, maka dapat dikaitkan kembali dengan ketidakmerataan kondisi ekonomi setiap keluarga, apalagi di Sumbar, tentu saja. Apakah setiap keluarga berada pada taraf akses ekonomi, politik, pendidikan, dan kesehatan yang setara satu sama lain? Tidak semua keluarga yang berada dalam taraf ketahanan yang sama. Tak hanya itu, hal krusial lain ialah kekerasan seksual yang pelakunya justru berasal dari anggota keluarga itu sendiri. Kasus-kasus seperti demikian benar-benar terjadi dan tidak mungkin untuk dipungkiri.

Dengan kata lain, menyelesaikan kasus pemerkosaan mesti melibatkan sekumpulan solusi terpadu. Oleh sebab itulah, kita butuh UU yang memang mempunyai seperangkat strategi untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, seperti UU PKS. Suatu rancangan UU memang sudah selayaknya dilempar ke publik dahulu. Dan bila memang pihak-pihak tertentu merasa perlu untuk mengkritik Rancangan UU tersebut, maka kritik itu semestinya juga melalui kajian-kajian yang sebanding. Kritik yang benar-benar berangkat dari analisa tentang kondisi hari ini, termasuk kondisi di Sumatra Barat sendiri yang penerapan adatnya pun tidak sesempurna yang dikira banyak orang.

Bagaimanapun juga, kekerasan apa pun tidak berdiri sendiri. Suatu tindakan kekerasan tidak dapat dipisahkan dari kekekerasan dan persoalan lainnya, seperti ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Sekadar solusi budaya tidak akan memadai untuk menjawab persoalan yang kompleks ini. Debat perihal pakaian terbuka atau pakaian tertutup tidak akan menyelesaikan banyak hal. Sebagaimana juga, kritik terhadap Rancangan UU yang hanya mengulang-ulang benturan klasik antara Barat dan Timur juga tidak akan menjelaskan akar persoalan. Kalau memang ada gagasan tertentu dari Barat yang bisa berkontribusi untuk mencegah kekerasan seksual, apa salahnya? Dan kalau memang ada bagian-bagian tertentu dari kultur Timur yang tidak berdaya menyelesaikan persoalan kekerasan seksual, mengapa harus kita paksakan? (*)

*Lastry Monika merupakan mahasiswa pascasarjana Ilmu Sastra, FIB, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Heru Joni Putra merupakan alumnus pascasarjana Cultural Studies, FIB, Universitas Indonesia, Depok.

Ilustrasi: Amalia Putri

1 Comment